Sin dalle origini della disciplina, l’antropologia ha dovuto fare i conti con le proprie aporie. La tradizione antropologica di ricerca sul campo, sviluppatasi in gran parte in quegli spazi geopolitici rappresentati dall’occupazione coloniale europea, si scontra con la consapevolezza di un passato scomodo caratterizzato da elementi di interazione con logiche imperialiste.

Per rimanere al solo contesto della storia degli studi italiana, le prime serie considerazioni critiche attorno alla questione iniziarono a svilupparsi a partire dalla metà degli scorsi anni Settanta, quando studiosi come Gianni Dore, Vittorio Lanternari, Sandra Puccini e Massimo Squillacciotti inaugurarono una riflessione sul ruolo esercitato dai ricercatori di discipline antropologiche all’interno di ambiti di azione caratterizzati da colonialismo e militarizzazione se non, addirittura, da ben precise strategie di razzializzazione [1]. Nonostante l’input promosso dai ricercatori appena citati, negli anni a seguire la storiografia di casa nostra non fu in grado di generare una tradizione di studi capace di scandagliare ontologicamente le responsabilità dei propri progenitori.

Di fronte a una tale carenza, e alla conseguente urgenza di far luce su una pagina oscura e poco nota della storiografia disciplinare, il periodico «Lares. Rivista quadrimestrale di studi demoetnoantropologici» ha recentemente dedicato le proprie attenzioni con un fascicolo doppio monografico, curato da Fabiana Dimpflmeier, docente di Antropologia culturale all’Università ‘Gabriele d’Annunzio’ di Chieti-Pescara, oltre che Co-convenor dello History of Anthropology Network della European Association of Social Anthropologists. Oltre all’introduzione della curatrice, il volume comprende nove contributi di diverse firme.

Intitolato Antropologia italiana e fascismo. Ripensare la storia degli studi demoetnoantropologici, si propone di fare luce sul periodo compreso tra la Prima e la Seconda guerra mondiale, pagina di storia dell’antropologia sulla quale per troppo tempo è calato il silenzio. Ad eccezione di sporadici apporti, come il già citato saggio di Puccini e Squillacciotti o alcuni contributi a firma dello storico Stefano Cavazza [2], il ruolo e l’influenza esercitati dall’ideologia e dal regime fascista sono quasi completamente passati sotto traccia nell’ambito della produzione critica. Solo da una decina d’anni gli approfondimenti sull’argomento hanno iniziato a farsi più frequenti e incisivi, determinando un’attenzione inedita.

Oggi, pertanto, questo numero di «Lares» viene a colmare una lacuna importante, grazie allo sforzo critico e storiografico compiuto, oltre che dagli stessi Dimpflmeier e da Cavazza, nonché da Fabio Mugnaini, Antonino Blando e Rosario Perricone, Claudio Pogliano, Antonino Colajanni, Gianni Dore e Leonardo Piasere e da chi scrive. Ne emerge una monografia in cui gli intrecci tra folklore, etnologia e antropologia fisica da un lato, e colonialismo e razzismo dall’altro, sono passati al setaccio alla ricerca di eventuali adesioni, da parte di una nutrita platea disciplinare, a modelli e sistemi aderenti all’ideologia fascista [3].

Oggi, pertanto, questo numero di «Lares» viene a colmare una lacuna importante, grazie allo sforzo critico e storiografico compiuto, oltre che dagli stessi Dimpflmeier e da Cavazza, nonché da Fabio Mugnaini, Antonino Blando e Rosario Perricone, Claudio Pogliano, Antonino Colajanni, Gianni Dore e Leonardo Piasere e da chi scrive. Ne emerge una monografia in cui gli intrecci tra folklore, etnologia e antropologia fisica da un lato, e colonialismo e razzismo dall’altro, sono passati al setaccio alla ricerca di eventuali adesioni, da parte di una nutrita platea disciplinare, a modelli e sistemi aderenti all’ideologia fascista [3].

L’obiettivo degli autori e più in generale dell’intero volume può sintetizzarsi nel tentativo di storicizzare il fenomeno, tanto diffuso quanto finora sottaciuto, della vicinanza alle posizioni di regime da parte di alcuni grandi nomi dell’antropologia italiana. Procedendo senza alcun preconcetto né tantomeno con l’intento di ingenerare giudizi di valore, l’opera offre un inquadramento più preciso dell’antropologia italiana negli anni del Ventennio, contestualizzando posture e sguardi, tra gli altri, di autori come Raffaele Pettazzoni, Raffaele Corso, Giuseppe Cocchiara, Paolo Toschi, Gaetano Pieraccini, Vinigi Lorenzo Grottanelli, Lidio Cipriani e Renato Biasutti.

Il volume si apre con un contributo di Fabio Mugnaini (“Il silenzio dei giganti. La rimozione del folklore di regime nella storia degli studi”: 183-227), in cui l’autore si sofferma a lungo sulla reticenza di gran parte della storiografia nostrana nei confronti dei legami intessuti dalle antropologie – intese nelle varie declinazioni: folklore, etnologia, storia delle religioni, antropologia fisica – con il fascismo. Per troppi decenni – è la denuncia di Mugnaini – la storiografia ufficiale ha bypassato il tema spinoso e controverso della convergenza tra politica e ideologia fascista, da un lato, e discipline antropologiche, dall’altro. Eppure, appare incontrovertibile quanto interi settori disciplinari si siano lasciati ammaliare dalle sirene di regime: tra questi, il folklore fu certamente in prima fila, essendo in quegli anni alla ricerca di un riconoscimento scientifico, dopo un lungo periodo di marginalità e subalternità accademica.

Secondo Mugnaini, la reticenza di gran parte degli storiografi della disciplina (dal Cocchiara delle due Storie del folklore al Cirese di Cultura egemonica e culture subalterne) raggiunse livelli tali da sfociare in vero e proprio negazionismo: non affrontare il problema o, peggio, negarlo, voleva significare non avere gli strumenti per essere in grado di comprenderlo. Studiare, come invece fece a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta lo storico contemporaneista Stefano Cavazza, il ruolo esercitato da organismi come l’Opera Nazionale Dopolavoro o il Comitato Nazionale per le Arti e le Tradizioni Popolari diviene così il grimaldello essenziale per decodificare quanto l’ideologia fascista e la relativa propaganda abbiano coinvolto e inglobato l’opera di studiosi illustri quali, tra gli altri, Raffaele Corso, Giuseppe Cocchiara, Paolo Toschi e Carmelina Naselli: «da un lato la propaganda, dall’altro la convenienza, che deve essere però pensata non solo come condizione necessaria per l’affermazione nei ruoli pubblici, quanto anche come sopravvivenza pura e semplice, come incolumità». In tal senso, appare paradossale che i tre più giovani, dei quattro nomi appena citati, ebbero poi la possibilità di stabilizzare le rispettive posizioni accademiche soltanto qualche anno dopo la fine del regime, quando nel 1949 si svolse il primo concorso nazionale per la cattedra di Letteratura (poi Storia) delle tradizioni popolari [4].

Secondo Mugnaini, la reticenza di gran parte degli storiografi della disciplina (dal Cocchiara delle due Storie del folklore al Cirese di Cultura egemonica e culture subalterne) raggiunse livelli tali da sfociare in vero e proprio negazionismo: non affrontare il problema o, peggio, negarlo, voleva significare non avere gli strumenti per essere in grado di comprenderlo. Studiare, come invece fece a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta lo storico contemporaneista Stefano Cavazza, il ruolo esercitato da organismi come l’Opera Nazionale Dopolavoro o il Comitato Nazionale per le Arti e le Tradizioni Popolari diviene così il grimaldello essenziale per decodificare quanto l’ideologia fascista e la relativa propaganda abbiano coinvolto e inglobato l’opera di studiosi illustri quali, tra gli altri, Raffaele Corso, Giuseppe Cocchiara, Paolo Toschi e Carmelina Naselli: «da un lato la propaganda, dall’altro la convenienza, che deve essere però pensata non solo come condizione necessaria per l’affermazione nei ruoli pubblici, quanto anche come sopravvivenza pura e semplice, come incolumità». In tal senso, appare paradossale che i tre più giovani, dei quattro nomi appena citati, ebbero poi la possibilità di stabilizzare le rispettive posizioni accademiche soltanto qualche anno dopo la fine del regime, quando nel 1949 si svolse il primo concorso nazionale per la cattedra di Letteratura (poi Storia) delle tradizioni popolari [4].

Il volume si dipana, successivamente, con il contributo di Dimpflmeier, già autrice della nota introduttiva all’opera. In “Raffaele Pettazzoni e James G. Frazer. Per una rifondazione degli studi folklorici in Italia (1923-1929)” (229-275), l’attenzione si sposta sul ruolo avuto dalla prima traduzione italiana de Il Ramo d’oro (uscita come editio minor a cura di Lauro De Bosis per l’editore Stock di Roma nel 1925), all’interno di una strategia di rifondazione disciplinare promossa da una certa parte della comunità antropologica italiana, alla luce dei rapporti con gli omologi della scuola britannica. In particolare, è la tesi di Dimpflmeier, fu la Scuola Romana di Antropologia che, negli anni Venti – e quindi in concomitanza con i primi anni di governo fascista – volse lo sguardo oltremanica alla ricerca di punti di riferimento teorici e di potenziali padri fondatori. In tal senso, viene effettuata una attenta analisi della mutata percezione di Frazer nell’ambito delle discipline folkloriche ed etnoantropologiche italiane, a partire proprio dagli anni in cui The Golden Bough fu sottoposto alla traduzione di De Bosis.

Ne emerge una prospettiva in base alla quale, se nei due-tre anni precedenti, il contributo dell’evoluzionismo britannico era stato semplicemente limitato al ruolo assunto dalle teorie di Charles Darwin, a partire dalla metà del secondo decennio del Novecento, «in un mutato clima politico e scientifico, Frazer e il suo modo di intendere l’antropologia sembrano assumere peso e valenza differenti». Il protagonista principale di tale stagione fu lo storico delle religioni Raffaele Pettazzoni, in quegli anni corrispondente dell’antropologo scozzese e cultore dei relativi scritti. Ne emerge un quadro complesso ma al tempo stesso piuttosto chiaro: la ricezione del pensiero e dell’opera di Frazer «appare un utile strumento di indagine storiografica per ‘bucare’ la cortina di nebbia che avvolge fatti e protagonisti dell’antropologia italiana nel Ventennio fascista, aiutando a individuarne con occhi nuovi fasi e momenti, marcati da scelte, posizionamenti ed esigenze specifiche che spingono a decostruire l’immagine per lo più monolitica e appiattita che ci è stata tramandata dell’antropologia britannica».

Dalla traduzione e dalla conseguente diffusione in Italia del pensiero di Frazer, si registra, pertanto, una sempre crescente apertura della realtà antropologica a quel mondo anglosassone che, soprattutto durante i primi anni di regime, era assai ben visto anche da parte dell’ideologia fascista, con una consistente presenza di intellettuali di regime che, a Londra e dintorni, esercitavano un’opera di propaganda politico-culturale presso le comunità degli italiani emigrati oltremanica.

“Dall’arte al folklore: il caso di Paolo Toschi tra ricerca di riconoscimento e fascismo” (277-305) è il titolo del contributo successivo, a firma del già citato Stefano Cavazza. All’interno del saggio si indaga il percorso intellettuale dello studioso, la cui simpatia nei confronti del fascismo fu evidente, soprattutto nel corso degli anni Trenta, per via delle comuni origini romagnole con Mussolini e, soprattutto, per le politiche di difesa dei valori tradizionali da quest’ultimo convintamente cavalcate. Nonostante tali premesse, l’attività di Toschi non si caratterizzò per un impegno politico diretto ma passò piuttosto attraverso i sentieri di promozione dell’arte popolare e della cultura contadina, oltre che per il tramite della collaborazione con quotidiani e riviste chiaramente direzionati su posizioni affini a quelle del regime.

“Dall’arte al folklore: il caso di Paolo Toschi tra ricerca di riconoscimento e fascismo” (277-305) è il titolo del contributo successivo, a firma del già citato Stefano Cavazza. All’interno del saggio si indaga il percorso intellettuale dello studioso, la cui simpatia nei confronti del fascismo fu evidente, soprattutto nel corso degli anni Trenta, per via delle comuni origini romagnole con Mussolini e, soprattutto, per le politiche di difesa dei valori tradizionali da quest’ultimo convintamente cavalcate. Nonostante tali premesse, l’attività di Toschi non si caratterizzò per un impegno politico diretto ma passò piuttosto attraverso i sentieri di promozione dell’arte popolare e della cultura contadina, oltre che per il tramite della collaborazione con quotidiani e riviste chiaramente direzionati su posizioni affini a quelle del regime.

In particolare – evidenzia Cavazza – soprattutto nei primi anni di regime fascista tutta una schiera di folkloristi, insoddisfatti per il proprio posizionamento professionale, abbracciarono le istanze del nuovo governo, speranzosi di un cambiamento nello stato di fatto dell’Università italiana, ambiente troppo «spesso percepito come chiuso e clientelare». Un ulteriore elemento di interesse del saggio di Cavazza concerne la fattiva partecipazione di Toschi alla vita del PNF, che appare tutt’altro che evidente dallo studio dei carteggi di quest’ultimo, i quali fanno emergere come «il centro della sua attività [fosse] concentrato sullo studio e la carriera. Non era certamente un fascista della prima ora, ma la corrispondenza con Mussolini (…) è indicativa di simpatia verso il capo del fascismo. Nello stesso tempo, la data di iscrizione o di prima iscrizione, 1925, non può essere derubricata come scelta puramente opportunistica di carriera – anche se indubbiamente negli anni Trenta il possesso della tessera era un requisito necessario per progredire nell’apparato pubblico».

In definitiva, si può affermare che Toschi, come del resto altri studiosi a lui contemporanei e vicini anche da un punto di vista affettivo, come il fraterno amico Giuseppe Cocchiara, condivise buona parte dei valori fascisti e della folkloristica portata avanti dal regime. All’indomani della Seconda guerra mondiale, fu tra coloro che non dovettero pagar dazio al proprio passato, probabilmente perché mai realmente coinvolto in attività di partito: ne consegue che «Toschi [fu a tutti gli effetti] un esempio del percorso seguito da [molti] giovani studiosi della sua generazione per i quali l’adesione ai valori patriottici della Grande Guerra si tradusse in simpatia e/o adesione al fascismo. In questa adesione il bisogno di inserimento professionale e la stessa concezione della cultura come manifestazione spirituale legata alla tradizione giocarono un ruolo non meno importante».

Analogamente, come anticipato, anche la figura di Giuseppe Cocchiara si compromise nel corso degli anni Trenta e per i primissimi anni Quaranta, con il fascismo. Pur non essendovi traccia di una partecipazione diretta alle attività di partito, la sua collaborazione con riviste irreggimentate come «Critica fascista» e «La difesa della razza» non possono di certo passare sotto traccia. Alle suddette collaborazioni sono dedicati ben due saggi del volume: “Giuseppe Cocchiara, il fascismo e il razzismo” (307-322), scritto a quattro mani da Antonino Blando e Rosario Perricone, e “Ideologismo vs. opportunismo. Giuseppe Cocchiara e la tentazione fascista” (323-348), a cura dello scrivente. I due contributi si caratterizzano per approcciare da angolature differenti il tema dell’adesione dello studioso siciliano alle imprese culturali di regime. Blando e Perricone, infatti, si focalizzano soprattutto su una critica puntuale e diretta dei contenuti dei brevi saggi pubblicati da Cocchiara sulle due riviste e, in particolar modo, sui sei scritti apparsi su «La difesa della razza» tra il 1939 e il 1941, facendo emergere gli aspetti più radicali della partecipazione dello studioso alla campagna di razzializzazione intrapresa da Mussolini con l’istituzione del periodico. Attraverso un felice riutilizzo di uno dei titoli più noti della bibliografia di Cocchiara – Il mondo alla rovescia – all’interno del loro contributo Blando e Perricone rilevano quanto paradossale sia stata la vicenda dello studioso all’indomani dell’armistizio: dopo un lungo periodo di precarietà professionale, maturata nel corso degli anni di più stretta vicinanza agli ambienti fascisti, fu proprio quando in Italia si affermò la democrazia che egli spiccò il volo verso «una irresistibile ascesa accademica e scientifica».

Diversamente da Blando e Perricone, ma al tempo stesso senza entrare in contraddizione con le posizioni da essi assunte, in “Ideologismo vs. opportunismo. Giuseppe Cocchiara e la tentazione fascista” emerge un più approfondito lavoro di scavo storiografico, volto a far luce e chiarezza sulle vicende umane e politiche che condussero lo studioso ad avvicinare gli ambienti più permeati dalla presenza dell’ideologia di regime. Sin dall’organizzazione del I Congresso Nazionale delle tradizioni popolari (Firenze, maggio 1929), passando per l’esperienza di formazione vissuta a Oxford, fino all’ottenimento del suo primo incarico accademico (la libera docenza in Letteratura e tradizioni popolari, nell’autunno 1932), Cocchiara ebbe quasi sempre dei punti di riferimento culturali vicini agli ambienti di regime. Raffaele Corso, Cesare Foligno, Cesare Caravaglios e Francesco Balilla Pratella sono solo alcuni tra i nomi con i quali egli strinse più stretti legami di collaborazione. Il riflesso di tali storie si riverberò dapprima in una convinta accettazione delle politiche governative (soprattutto laddove connesse al recupero di quella presunta autenticità del folklore contadino e al sogno di ripristinare la grandezza culturale ed economica di quello che un tempo fu l’Impero Romano) e, successivamente, in una più calcolata e, a parere di chi scrive, distaccata e opportunistica partecipazione alla «Difesa della razza».

Con “‘Siamo come l’amfimissi c’impasta’. Gaetano Pieraccini eugenista ed eutenista” (349-375), Claudio Pogliano consente un passaggio nell’ambito dell’antropologia fisica. Medico di formazione tardo-positivistica, Gaetano Pieraccini rimase fedele alle dottrine culturali del suo tempo declinando le stesse allo scopo di fornire una giustificazione e una base di scientificità ai fenomeni dell’ereditarietà fisica e psichica, costruendo vere e proprie «leggi biologiche eredo-familiari» e trovando delle spiegazioni all’«insorgere e trasmettersi di patologie». Buona parte dell’impegno di ricerca di Pieraccini fu pertanto finalizzato all’individuazione di dati storico-antropologici utili a corroborare le proprie tesi eugenetiche, nell’assoluta convinzione della necessità di offrire un contributo alla salvaguardia della società, relegando tra le altre cose la donna a un ruolo ancillare. Nonostante lo studioso abbia sempre militato in quella frangia del socialismo antifascista, pur tuttavia, i propri studi prestarono il fianco a un utilizzo strumentale, nell’ambito della biopolitica avanzata e propagandata dal regime.

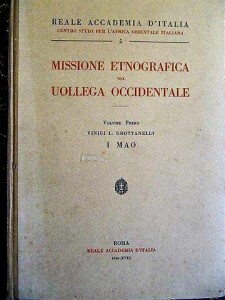

All’etnologo e africanista Vinigi Lorenzo Grottanelli dedica invece il proprio sguardo Antonino Colajanni. Il titolo del contributo, “Vinigi Lorenzo Grottanelli. Le ricerca etnografiche in Africa di un aristocratico monarchico, negli anni del fascismo” (377-407), presenta già un quadro piuttosto nitido del ruolo avuto dallo studioso di origini toscane che, nei primi anni della propria attività di ricerca, non ancora trentenne, mostrò di condividere scelte e politiche del regime. All’interno del saggio si ripercorrono le vicende relative ai primi anni di ricerca etnografica da lui condotta e sviluppatasi prevalentemente nei territori del Corno d’Africa, prestando una particolare attenzione ai locali modelli di economia domestica: «già a partire dal 1939 i temi affrontati da Grottanelli nei suoi studi si orienteranno sempre di più verso l’analisi della “cultura materiale” delle popolazioni etiopiche e poi della vita sociale e culturale. L’autore, infatti, si trasforma rapidamente in un etnografo competente e accurato; e progressivamente diminuiscono anche i suoi riferimenti di approvazione alle strategie e decisioni politiche del governo coloniale e della direzione del Partito Fascista».

All’etnologo e africanista Vinigi Lorenzo Grottanelli dedica invece il proprio sguardo Antonino Colajanni. Il titolo del contributo, “Vinigi Lorenzo Grottanelli. Le ricerca etnografiche in Africa di un aristocratico monarchico, negli anni del fascismo” (377-407), presenta già un quadro piuttosto nitido del ruolo avuto dallo studioso di origini toscane che, nei primi anni della propria attività di ricerca, non ancora trentenne, mostrò di condividere scelte e politiche del regime. All’interno del saggio si ripercorrono le vicende relative ai primi anni di ricerca etnografica da lui condotta e sviluppatasi prevalentemente nei territori del Corno d’Africa, prestando una particolare attenzione ai locali modelli di economia domestica: «già a partire dal 1939 i temi affrontati da Grottanelli nei suoi studi si orienteranno sempre di più verso l’analisi della “cultura materiale” delle popolazioni etiopiche e poi della vita sociale e culturale. L’autore, infatti, si trasforma rapidamente in un etnografo competente e accurato; e progressivamente diminuiscono anche i suoi riferimenti di approvazione alle strategie e decisioni politiche del governo coloniale e della direzione del Partito Fascista».

L’oggetto di interesse di Grottanelli, destinato a divenire il primo titolare di un ordinariato di Etnologia in Italia, andò progressivamente focalizzandosi sino a determinare l’avvio della celebre Missione di studio presso il Lago Tana, finanziata nel 1937 dall’Accademia d’Italia, istituzione culturale che rappresentò una diretta emanazione del regime fascista: «appena giunto nella zona, non aveva potuto “fare a meno di pensare, con orgoglio di Italiano, alla prodigiosa trasformazione che in pochi mesi aveva fatto di quelle regioni sconosciute e inospitali, un tempo raggiungibili a stento e a costo di infiniti disagi e pericoli, terre pacifiche e sicure, aperte – fuori di ogni retorica – al cammino della civiltà”» [5]. Soltanto a distanza di alcuni decenni, nella seconda metà degli anni settanta, Grottanelli riuscì a fare i conti con il proprio passato, elaborando una timida riflessione critica attorno al colonialismo italiano e alle imprese culturali ad esso associate, ricordando quanto il regime avesse influito pesantemente su alcune discipline, come il folklore e l’archeologia, condizionando invece in misura molto inferiore le scienze etnologiche e l’antropologia fisica [6].

Gli stessi interessi di Antonino Colajanni vanno in qualche modo a collimare con i contenuti del saggio successivo, firmato da Gianni Dore, dedicato a “Scienze sociali, colonialismo e fascismo. La missione al lago Tana (1937)” (409-432), in cui un ampio spazio è dedicato al Centro Studi Africa Orientale Italiana sorto, all’indomani della conquista d’Etiopia, come emanazione dell’Accademia d’Italia. E proprio al Centro Studi Africa Orientale Italiana vanno ricondotte la già menzionata Missione di studio al Lago Tana, avente carattere multidisciplinare e scopi molteplici: dalla raccolta di dati scientifici alla pauperizzazione economica dei relativi territori. Nel quadro prospettato da Dore ciò che interessa è rappresentato dall’interdisciplinarità dell’impresa, cui parteciparono, oltre a Grottanelli, anche il geografo Giotto Dainelli (con il ruolo di direttore di ricerca) e l’antropologo fisico Lidio Cipriani, membro anziano della missione e rappresentante del Museo di Antropologia di Firenze.

La presenza di quest’ultimo studioso, intellettuale organico al regime e futuro esponente della corrente più razzista, conferiva all’impresa coloniale un ulteriore ruolo politico, che faceva quasi passare in secondo piano l’aspetto più meramente scientifico [7]. Ciò che emerge dall’analisi condotta da Gianni Dore è che, «in definitiva, i membri della missione al Tana condivisero l’orizzonte coloniale e mostrarono di apprezzare l’accelerazione che aveva impresso il regime fascista alla ricerca, e che ad essi sembrava realizzarsi come unità di intenti e di volontà progettuale, immediatamente percepibile nel dispendio di mezzi finanziari e nell’appoggio politico e logistico. Il contesto di forze asimmetriche nel campo coloniale facilità lo svolgersi di produzione dei dati».

Il volume si chiude con il saggio di Leonardo Piasere, “Il nuovo Manifesto fascista della razza (1942)” (433-472), dedicato al tentativo compiuto nell’aprile 1942 da parte del Consiglio Superiore per la Demografia e la Razza di introdurre un nuovo e ‘aggiornato’ Manifesto fascista sulla ‘razza italiana’. La conoscenza della maggior parte dei dettagli inerenti tale vicenda emerse soltanto nel secondo dopoguerra. Il nuovo Manifesto fu redatto da un gruppo molto ristretto di persone, con la clamorosa presenza di accademici di elevatissimo rango e la nutrita rappresentanza dell’antropologo fisico Sergio Sergi e dell’etnografo Raffaele Corso [8]. Il nuovo Manifesto avrebbe dovuto far coesistere al proprio interno le nuove teorie razziste e razziali diffusesi in quell’ultimo periodo: «il 25 aprile 1942, (…), il Consiglio Superiore per la Demografia e la Razza approva un nuovo testo dopo aver criticato punto per punto quello del 14 luglio 1938. (…). Il Nuovo Manifesto non sarà mai ratificato da altri organi del regime e, come la Bozza, sarà ritrovato tra le carte della segreteria personale di Mussolini. A nostra conoscenza, sarà reso pubblico solo nel 1981 da Renzo De Felice».

Il volume si chiude con il saggio di Leonardo Piasere, “Il nuovo Manifesto fascista della razza (1942)” (433-472), dedicato al tentativo compiuto nell’aprile 1942 da parte del Consiglio Superiore per la Demografia e la Razza di introdurre un nuovo e ‘aggiornato’ Manifesto fascista sulla ‘razza italiana’. La conoscenza della maggior parte dei dettagli inerenti tale vicenda emerse soltanto nel secondo dopoguerra. Il nuovo Manifesto fu redatto da un gruppo molto ristretto di persone, con la clamorosa presenza di accademici di elevatissimo rango e la nutrita rappresentanza dell’antropologo fisico Sergio Sergi e dell’etnografo Raffaele Corso [8]. Il nuovo Manifesto avrebbe dovuto far coesistere al proprio interno le nuove teorie razziste e razziali diffusesi in quell’ultimo periodo: «il 25 aprile 1942, (…), il Consiglio Superiore per la Demografia e la Razza approva un nuovo testo dopo aver criticato punto per punto quello del 14 luglio 1938. (…). Il Nuovo Manifesto non sarà mai ratificato da altri organi del regime e, come la Bozza, sarà ritrovato tra le carte della segreteria personale di Mussolini. A nostra conoscenza, sarà reso pubblico solo nel 1981 da Renzo De Felice».

L’esistenza di questo testo non fa altro che confermare la presenza, all’interno del regime, di una corrente affine al nazional-razzismo tedesco, declinata questa volta in salsa italica. Poi va da sé che, come rileva Piasere, «la conquista dell’Etiopia e l’istituzionalizzazione della svolta razziale nella politica del fascismo sembrò l’occasione da non perdere per gli antropologi per chiedere più riconoscimento nelle università del regime». Inoltre, all’interno di tale quadro, la presenza degli antropologi in ruoli chiave dell’accademia divenne piuttosto capillare: «l’Istituto di Antropologia diretto da Sergio Sergi era parte del sistema di potere accademico fascista. Oltre a Sergio Sergi stesso e Raffaele Corso, dal 1938 al 1943 troviamo negli organi direttivi: Sabato Visco e Edoardo Zavattari, firmatari del Manifesto del 1938; Giuseppe Tucci e Raffaele Pettazzoni, membri dell’Accademia d’Italia, organismo emanazione del regime che dal 1929 voleva sostituirsi all’Accademia dei Lincei; il barone Gian Alberto Blanc, co-fondatore con Mochi del comitato per la paleontologia umana, professore di Geochimica alla Sapienza, squadrista fascista ante-marcia e partecipante alla marcia su Roma, deputato fascista dal 1924 al 1934 (…); Renato Biasutti (…)».

Alla fine, il Manifesto del ‘42 non venne mai istituzionalizzato. Tuttavia, la presenza di due esponenti – su un totale di sette membri di commissione – appartenenti alle discipline antropologiche testimonia di un apporto anche ideologico alle peggiori teorie propugnate dal regime a cavallo tra anni trenta e quaranta. Questa parentesi, unitamente a tutte le varie e diversificate esperienze tracciate dai diversi autori coinvolti nel progetto coordinato da Fabiana Dimpflmeier, dimostra un coinvolgimento e una compromissione disciplinari che non possono essere certamente sottaciuti. Approcciare con nuovi occhi i modelli storiografici diventa pertanto basilare, al fine di ricostruire un quadro quanto più veritiero e attinente al reale rispetto a quella che è stata, nel suo complesso, la storia dell’antropologia italiana nell’arco temporale compreso tra i due conflitti mondiali.

Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2022

Note

[1] V. Lanternari, Antropologia e imperialismo e altri saggi, Einaudi, Torino 1974; G. Dore, Antropologia e colonialismo italiano. Rassegna di studi di questo dopoguerra, «La Ricerca Folklorica», I, 1980: 129-132; S. Puccini – M. Squillacciotti, Per una prima ricostruzione critico-bibliografica degli studi demo-etno-antropologici italiani nel periodo tra le due guerre, in P. Angelini et alii, Studi antropologici italiani e rapporti di classe. Dal positivismo al dibattito attuale (II), Franco Angeli, Milano 1980: 67-93; 201-239.

[2] S. Cavazza, La folkloristica italiana e il fascismo. Il Comitato Nazionale per le Arti Popolari, «La Ricerca Folklorica», XV, aprile 1987: 109-122; Id., Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione durante il fascismo, Il Mulino, Bologna 20032.

[3] F. Dimpflmeier (a cura di), Antropologia e fascismo. Ripensare la storia degli studi demoetnoantropologici, «Lares. Quadrimestrale di studi demoetnoantropologici», LXXXVII, 2-3, maggio-dicembre 2021.

[4] Com’è noto, la terna dei vincitori del Concorso fu composta, nell’ordine, da Toschi, Cocchiara e Naselli, tutti a vario titolo compromessi con il regime durante gli anni del Ventennio.

[5] Il rimando, all’interno della citazione, è all’introduzione di V.L. Grottanelli, Missione etnografica nel Uollega Occidentale. Volume primo: I Mao, Roma, Reale Accademia d’Italia. Centro Studi per l’Africa Orientale Italiana, Roma 1940: 22.

[6] V. L. Grottanelli, Ethnology and/or Cultural Anthropology in Italy: Traditions and Developments [and Comments and Reply], «Current Anthropology», 18, 4, 1977: 593-614, 612.

[7] Ricordiamo, tra le altre cose, che Lidio Cipriani fu tra i dieci sottoscrittori, il 15 luglio 1938, del Manifesto della razza, unitamente a Lino Businco, Arturo Donaggio, Leone Franzi, Guido Landra, Nicola Pende, Marcello Ricci, Franco Savorgnan, Sabato Visco ed Edoardo Zavattari.

[8] Gli altri 5 componenti della commissione furono: Biagio Pace (archeologo), Antonino Pagliaro (glottologo), Umberto Pieramonti (genetista), Giunio Salvi e Arnaldo Fioretti (entrambi medici). Quest’ultimo, giornalista e rappresentante del PNF, fu l’unico a non ricoprire incarichi universitari.

______________________________________________________________

Alessandro D’Amato, dottore di ricerca in Scienze Antropologiche e Analisi dei Mutamenti Culturali, vanta collaborazioni con le Università di Roma e Catania. Oggi è funzionario demoetnoantropologo presso il Ministero della Cultura. Esperto di storia degli studi demoetnoantropologici italiani, ha al suo attivo numerose pubblicazioni sia monografiche che di saggistica. Insieme al biologo Giovanni Amato ha dato alle stampe il volume Bestiario ibleo. Miti, credenze popolari e verità scientifiche sugli animali del sud-est della Sicilia (Editore Le Fate 2015). Ha curato il volume Cocchiara e l’Inghilterra. Saggi di giornalismo etnografico (Dipagina edizioni, 2015). L’ultima sua pubblicazione è un contributo al volume collettaneo Il carrubo è l’uomo (edizioni Abulafia, 2022).

______________________________________________________________