Istituto Italiano di Cultura. Tunisi, 22 febbraio 2017, inaugurazione della “Cattedra Sicilia” dedicata a Vincenzo Consolo, da sinistra Meriem Dhouib, Alfonso Campisi, Vittoria Longhi, Rawda Razfallah

di Laura Faranda

Nel numero di settembre avevo annunciato un secondo momento di restituzione della mia esperienza alla università “La Manouba”di Tunisi e del confronto con studiosi e studenti impegnati in un percorso di formazione linguistica e culturale dedicato all’Italia. Riprendo qui le fila del discorso da dove l’ho interrotto, tentando di assolvere alla promessa di deportare nel presente quella storia di sguardi reciproci che abbiamo visto tradursi nell’impegno didattico e scientifico di due “testimoni consapevoli”, Silvia Finzi e Ahmed Somai, per affidarla alla voce testimoniale di allievi e studenti che a tutt’oggi si misurano con l’esercizio di una lingua in un mondo sospeso tra conflitti e speranze, tra passato e futuro [1].

La didattica della lingua italiana come superamento degli stereotipi identitari

Alla scuola di Finzi e Somai si è formata Meriem Dhouib, l’attuale direttrice del Dipartimento di Lingue, che è approdata a La Manouba come studentessa e che sotto la loro guida ha mosso i primi passi di una formazione in filologia moderna, conclusasi con un dottorato a Pavia:

«Mi sono iscritta a La Manouba nel 1997, a diciotto anni, dopo il Baccalauréat in Lettere classiche. La scelta di intraprendere gli studi di italianistica a dire il vero l’ha orientata mia madre, perché io volevo studiare francese, ma siccome mio padre all’epoca lavorava molto con gli italiani, mia madre mi propose di scegliere italiano: “è una bella lingua, magari ti può essere utile per uno sbocco di lavoro”. Così dal 1997 al 2001 ho completato il percorso universitario qui; poi nel 2001 siamo stati selezionati per una borsa internazionale finanziata dal Ministero dell’Insegnamento Superiore tunisino e io sono andata a Pavia: ancora a La Manouba non c’era il Master e quindi mi sono iscritta al corso di laurea magistrale di Pavia».

Dopo la laurea magistrale, Meriem Dhouib consegue a Pavia anche il dottorato di ricerca sotto la guida di Angelo Stella, docente di Storia della lingua italiana, accademico della Crusca dell’Arcadia e presidente del Centro Nazionale di Studi manzoniani. Del suo soggiorno in Italia, tra il 2001 e il 2008, ricorda la ricchezza formativa ma anche le difficoltà a superare i pregiudizi e i luoghi comuni che ne hanno spesso pregiudicato la serenità:

«Non è un caso che nelle mie ricerche mi sono dedicata alla restituzione letteraria dello “scontro”, del conflitto, dell’immaginario di un mondo “corsaro”, perché mi sembra che riattualizzi la sensazione che io stessa ho provato nel sentirmi una sorta di animale esotico, quando la mia identità tunisina si palesava. Ricordo che quando entravo nelle biblioteche e richiedevo un libro, un manoscritto, incontravo lo stupore di tutti: “ma come, hai studiato queste cose? Sei in grado di consultarle?”. Luoghi comuni terribili e irricevibili, soprattutto se è una direttrice di una biblioteca universitaria a farli propri».

Faculté di Lettres “La-Manouba”, Tunisi 14 ottobre 2014, inaugurazione della sede dell’AISLLI (Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e letteratura Italiana) – Africa del Nord

Con l’intento di restituire l’immaginario del Bel Paese a un principio di realtà, Meriem Dhouib incoraggia per i suoi studenti tunisini esperienze di tirocinio in Italia che sollecitino nuove consapevolezze critiche. Al tempo stesso si impegna in una didattica della lingua sensibile ai meticciati culturali di un Mediterraneo letterario, in cui la novellistica o i generi in “ottava rima” diventino anche indizi storici di condivisione, della circolarità eloquente che affiora già a partire dalla stagione medievale. E se i suoi campi di ricerca spaziano dalla letteratura di viaggio (Dhouib 2009) alla visione del mondo arabo nei testi asiatici, dalla letteratura epica del Cinquecento (Dhouib 2016) ai testi inediti delle “guerre in ottava rima”, quando insegna Boccaccio non può fare a meno di soffermarsi «su quelle novelle dove ci sono arabismi, sui mondi comuni che affiorano anche nel medioevo mediterraneo». Per il futuro auspica una maggiore caratterizzazione del profilo letterario dei corsi di laurea in italiano, ma al tempo stesso si dice pronta a incoraggiare un aggiornamento dei percorsi di lingua applicata al commercio o alla traduzione, che faccia leva sulle competenze plurilingue degli studenti tunisini e li avvii verso una prospettiva formativa ispirata anche alla mediazione culturale.

Diverso è il percorso che porta a La Manouba Alfonso Campisi, trapanese di nascita, docente di filologia romanza italiana, formatosi prima a Palermo e poi in Francia:

«Mi sono laureato a Palermo in lingua e letteratura francese a indirizzo filologico, con Giuliana Costa Colajanni. Prima di laurearmi ho vinto un concorso di assistente di lingua italiana nei licei in Francia e ho iniziato a insegnare ad Arras, nel Pas de Calais. Avevo ventidue anni, […] ho fatto il DEA e poi ho iniziato a insegnare all’università di Dunkerque, sempre nel Pas de Calais».

Dopo il DEA (diplôme d’études approfondies) Campisi consegue un dottorato a Parigi, viene reclutato come docente a contratto tra Lille e Dunkerque, quindi si trasferisce a Parigi, dove ricopre il ruolo di Maître Assistant fino al 1998, quando

«dopo otto anni di Francia ho cominciato a sentire una grande nostalgia di Mediterraneo: mi mancavano il blu, il contatto umano. Allora c’era la possibilità di chiedere un distaccamento biennale in un Paese straniero e in quel momento c’era disponibile Miami. Ho accettato, ma a un mese circa dalla partenza mi hanno chiamato dal ministero, perché c’era qualche difficoltà con l’università americana in cui avrei dovuto andare. Io avevo già predisposto tutto per il trasferimento e ho chiesto di valutare qualsiasi altra possibilità. Dopo pochi giorni mi hanno comunicato che c’era Tunisi libera: non conoscevo la realtà tunisina ma ho accettato senza pensarci due volte. Sono arrivato all’università di Cartagine che allora si chiamava “Sept Novembre”. A Tunisi ho trovato un ambiente stupendo, mi sono ritrovato davvero in famiglia. A Parigi c’era tanta concorrenza, io stavo male, ho avuto anche una depressione. Qui ho trovato amici, prima ancora che colleghi. È andata benissimo e quasi subito mi sono innamorato di questo Paese: ho trovato un po’ di Sicilia (quella terra natale che come sai amo e odio), ho trovato un po’ di Francia, ma soprattutto ho trovato il Mediterraneo».

Alla scadenza del distacco biennale Campisi chiede e ottiene una proroga di altri due anni, ma quando il rientro in Francia, alla fine del quadriennio, diventa obbligato gli viene posto un ultimatum dal Ministero:

«“o noi o loro”. Ho scelto “loro” e mi sono trasferito definitivamente da Parigi, rinunciando al ruolo e allo stipendio francese. Ho investito molto sul capitale umano, che per me era molto più importante del riconoscimento economico. Poi, considerando il tenore di vita tunisino e quello francese, tutta questa differenza non l’ho sentita. E inoltre c’era la soddisfazione professionale, la realizzazione nella vita di relazione. Non ho mai, letteralmente mai rimpianto questa scelta. Oggi questo è davvero il mio Paese».

Il sentimento di appartenenza si è tradotto per Campisi nella recente richiesta della cittadinanza politica:

«ora sono quasi venti anni che vivo qui e la mia domanda l’ho presentata dopo una lunga riflessione e diversi anni di esitazione. Dopo la“pseudo-rivoluzione” ho presentato l’istanza alla Presidenza della Repubblica per ottenere una nazionalità che, come immaginerai, non è facile ottenere. Ma ormai io sento davvero la forza di un’appartenenza e vorrei integrarmi ancora di più, vorrei essere riconoscibile anche come cittadino tunisino».

L’impegno didattico di Alfonso Campisi è stato assiduo e tenace negli anni: da Cartagine si è trasferito all’università di Gabes per sostenere l’avvio di una sezione di italianistica; poi a Tozeur, dove ha diretto un dipartimento, impegnandosi a incrementare un polo di italianistica in una sede decentrata del sud tunisino che all’indomani della rivoluzione è stata quasi interamente assorbita da La Manouba. Negli anni in cui ha insegnato a Tozeur la richiesta di un incremento dell’insegnamento di italiano sembrava invece in crescita costante:

«abbiamo ottenuto cinque posti di assistant. Ho inviato la comunicazione in diverse università italiane e sono arrivate 110 domande, non di neolaureati ma di gente con il dottorato, che aveva pubblicato tanto; precari dell’università italiana con tanta esperienza anche didattica. Tieni conto che Tozeur è alle porte del deserto, ma ti assicuro che c’è stato l’imbarazzo della scelta. Dopo il reclutamento eravamo in sei a Tozeur e lì è stato interessante. […] Poi, dopo la rivoluzione questi sogni sono svaniti, e ora è La Manouba ad assorbire quella fascia».

Presidente dell’AISLLI (Association Internationale pour les Études de Langue et de Littérature Italiennes) per l’Africa del Nord, dal 2012 Campisi insegna a La Manouba e privilegia ambiti di ricerca dedicati a una comparazione storico-filologica tra Sicilia e Tunisia e alle stratificazioni storiche del dinamismo migratorio tra le due sponde (Campisi, Pisanelli 2015). Dell’impegno didattico nel suo Ateneo sottolinea l’importanza di un Master biennale [2] che accoglie studenti da tutta la Tunisia e dell’istituzione dell’unico dottorato tunisino in italianistica, nonché dell’unica cattedra di “Lingua e cultura siciliana” intitolata a Vincenzo Consolo, la cui inaugurazione è avvenuta lo scorso febbraio, in occasione del III Convegno Internazionale di Studi Mediterranei dedicato a “Sicilia, insularità e identità mediterranee”.

È in questa circostanza che ho conosciuto e ho raccolto la testimonianza del più giovane dei docenti di italianistica, Vittorio Valentino, studioso di letteratura della migrazione (Valentino 2016), reclutato con il ruolo di Maître Assistant in Lingua e Letteratura italiana. La sua storia sollecita nuovi scenari di riflessione e ci consente il transito verso le nuove generazioni di studenti tunisini, alcuni dei quali mi hanno reso una testimonianza diretta della scelta di un percorso formativo. È con questo obiettivo che ho scelto di restituire ampi passaggi dell’intervista realizzata a Vittorio Valentino il 21 febbraio scorso.

Migrazioni di ritorno, tra appartenenza e cittadinanza

«Mi chiamo Vittorio Valentino, sono nato a Napoli 35 anni fa, da un anno e mezzo sono Maître Assistant in Lingua e Letteratura italiana all’Università della Manouba di Tunisi: i programmi dei miei corsi prevedono un po’ di iniziazione alla letteratura per il I anno, l’Ottocento letterario per il II anno, mentre al I anno del Master tratto temi più vicini alla mia specializzazione, la letteratura della migrazione nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai contesti italofono e francofono. Mi sono infatti addottorato a Montpellier discutendo una tesi su questo argomento».

Se ho ben compreso tu hai vissuto in Francia fin dall’adolescenza?

«Sì, con la mia famiglia ci siamo trasferiti in Francia per ragioni economiche, per il lavoro di mio padre, che dopo le varie difficoltà generate dalla crisi della sua azienda (la Alenia) è riuscito a ottenere un trasferimento a Toulouse; lì io ho concluso i miei studi superiori e ho frequentato l’università, mentre ho conseguito il dottorato a Montpellier. Dopo il dottorato, durante un convegno dell’università di Montpellier, ho incontrato Meriem Dhouib, che mi ha informato del fatto che alla Manouba cercavano un Maître Assistant di lingua e letteratura italiana; ho fatto la domanda, sono stato assunto e ne sono molto contento. Essendo straniero avrò solo contratti biennali e non è previsto un inquadramento di ruolo, ma la conferma lavorativa, psicologica e morale è già molto gratificante».

Che significa per te insegnare in questo contesto, in una realtà che avevi letto, visto e conosciuto più come terra di emigrazione?

«Effettivamente la Tunisia faceva parte dei contesti che ho studiato nell’ambito della letteratura di migrazione, come terra di partenza di migranti, ed è ben strana la coincidenza del destino che mi ha visto arrivare qui a mia volta come migrante. Pensa che proprio oggi mi ha contattato Salah Methnani, il primo scrittore tunisino della letteratura di migrazione italofona, l’autore del romanzo autobiografico Immigrato, scritto nei primi anni Novanta a quattro mani con Mario Fortunato; sembra sia disponibile a un invito che gli avevo rivolto, per un incontro con i miei studenti. Questo episodio dà la misura delle potenzialità dei movimenti continui che ci sono nel Mediterraneo, movimenti prima ancora che politici umani, tra “persone”. Se Methnani potrà venire a La Manouba avrò l’opportunità di far conoscere ai miei studenti uno dei pionieri della letteratura di migrazione: mi sembra molto interessante. Insomma, la Tunisia, oltre alla dignità del lavoro mi sta dando anche la possibilità di mettere in sintonia ricerca e insegnamento, di mettere in pratica una buona didattica sperimentale».

Quanto ti senti migrante a tua volta?

«Moltissimo e pochissimo: come dice Erri De Luca si mantiene l’appartenenza ma si perde la cittadinanza. Io ho perso la cittadinanza di Napoli già da tanti anni, ma sono rimasto molto legato al dialetto, alla musica, agli amici e ai parenti. Però so bene che la città è andata avanti senza di me, è cambiata, è altra rispetto alla città che ho lasciato. Il distacco dopo tanto tempo lo sento ancora; ma la Tunisia paradossalmente mi ha avvicinato moltissimo a Napoli. Tunisi, dopo Napoli è la città più mediterranea che io abbia conosciuto. C’è uno specchio, un riflesso continuo tra il sud d’Italia e la Tunisia: pensa solo all’uso del dialetto, che è una contaminazione tra arabo classico e francese, senza escludere alcune incursioni dialettali del sud Italia. Invece Toulouse è una città che si proietta esclusivamente in Europa, del tutto estranea al Mediterraneo. Qui il bacino mediterraneo si sente nell’aria. Così per me l’approdo a Tunisi in qualche modo è stato un ritorno dopo tanti anni al respiro mediterraneo della mia città natale».

Quindi paradossalmente arrivi come studioso francese in Tunisia e ritrovi la tua “napoletanità” d’origine?

«Esatto, il cerchio si chiude in modo particolare, se si vuole irrituale».

[…]

I tuoi genitori come hanno vissuto la tua scelta di venire a vivere in Tunisia? Più come un esilio o come un riconoscimento professionale?

«Sinceramente, credo che l’abbiano vissuta in entrambi i modi, con moderata preoccupazione ma con molta maturità, accettando con serenità la mia scelta di approdare in un luogo diverso sia dalla mia patria di origine che dal paese di adozione e formazione, nel quale peraltro loro hanno trovato un significativo assestamento lavorativo e sociale. Soprattutto hanno compreso in pieno la mia scelta di andare a svolgere un lavoro che a loro appare prestigioso, che coincide con le mie passioni».

[…]

Ieri ho avuto modo di raccogliere la testimonianza di diverse studentesse che hanno scelto l’indirizzo di italianistica e che non esitano a confessare che la loro scelta è stata alimentata da un improbabile (per non dire inquietante) sogno italiano. A te che appartieni a una generazione più vicina alla loro per ovvie ragioni anagrafiche vorrei chiedere come affronti e gestisci questo orientamento? Che responsabilità formativa ti richiede? Quali cautele?

«Tocchi un tema che mi sta particolarmente a cuore, tanto più se consideri che, oltre che all’università, io insegno anche lingua italiana all’Istituto Italiano di Cultura; quindi insegno a ragazzi che nel 99% dei casi hanno intenzione di utilizzare questa lingua per mettere in pratica un progetto migratorio. Il livello B2 da esibire nel loro dossier può essere una buona premessa per richiedere il visto per soggiorno di studio in Italia. E tanto più in questo contesto avverto la responsabilità di ridimensionare il “sogno americano” con cui guardano all’Italia, di infondere loro la lucidità necessaria per evitare le brutte sorprese. Sento il dovere morale di metterli in guardia, ma a tempo stesso mi servo di questa pressione per incitarli a fare di più, ad acquisire una preparazione linguistico-culturale che apra qualche spiraglio di possibilità».

Forse, se dovessimo immaginare le vite di questi giovani in un contesto internazionale, uno spazio possibile potrebbe essere proprio quello della mediazione linguistico-culturale, considerando che parlano correntemente arabo, francese, inglese e italiano. Non credi che questo obiettivo potrebbe essere perseguibile, tanto più nel contesto universitario?

«Sono d’accordissimo. E credo che noi docenti dovremmo guardarci bene dal lasciare che i nostri studenti si innamorino senza riserve del “Bel Paese”, dei monumenti, della letteratura, della storia, dei libri di testo. Dovremmo doverosamente aggiornarli sui problemi della migrazione, sulle politiche dell’integrazione, su temi che poi riguardano tutti. In questo senso la mia esperienza francese mi torna molto utile. Lì ho avuto esperienze nella scuola con bambini di origine marocchina, nati in Italia e poi emigrati in Francia assieme ai genitori, che erano alla loro seconda esperienza migratoria. Queste dinamiche, che ci costringono a pensare, per dirla con Eco, alla “riorganizzazione etnica” in corso nel mondo, non possono essere trascurate nel nostro mandato formativo. Se non siamo pronti a questo occultiamo problemi ineludibili. Forse allora una base formativa ispirata alla mediazione culturale sarebbe un valore aggiunto prezioso, anche per il loro futuro di insegnanti».

Come percepisci il futuro dell’università tunisina? Con quale prospettiva comparativa, rispetto a quello delle università italiane?

«Conosco poco l’università italiana, ma per quello che so e che vedo, per il numero di giovani che vedo avvicinarsi in questi Sud alla ricerca di un incarico accademico pur precarissimo mi sembra di poter dire che il futuro in Italia non sarà roseo. Quanto alla Tunisia, nonostante le restrizioni di budget vedo ancora una grande volontà e determinazione nella ricerca, nell’investimento sul futuro; vedo un’apertura sana verso l’Occidente, ci sono intellettuali tunisini molto desiderosi di dialogo. E poi è grande il desiderio di tutti noi, qui, di inviare gli studenti fuori dalla Tunisia per un’esperienza formativa diversa. Tieni conto che noi abbiamo aule con decine e decine di giovani che non sono mai usciti dalla Tunisia, che non sono mai usciti dal paese… Come si può formare una generazione di insegnanti di lingue straniere che non hanno mai visto nient’altro che il loro mondo, il loro quartiere, le loro periferie culturali? Per questo siamo impegnati nell’incoraggiarli a viaggiare, a vedere, toccare, parlare, assaggiare tutto».

Pensi che possa rappresentare un deterrente al movimento e allo scambio transnazionale la recente arabizzazione, l’islamizzazione della cultura tunisina in questi anni post-rivoluzionari?

«È una questione molto complessa, non ho gli strumenti adeguati per affrontarla, recepisco però nel presente che vivo quotidianamente l’incremento di una ostentazione dell’appartenenza confessionale: ad esempio alla Manouba quasi tutte le nostre studentesse sono velate, almeno l’80%, e nella società in genere c’è un ritorno massiccio non tanto alla religione, quanto alle tradizioni che la veicolano e la esplicitano nelle sue forme sociali».

Un ritorno alla tradizione o una reinvenzione della tradizione?

«Probabilmente una reinvenzione, perché i tunisini che oggi hanno quaranta o cinquanta anni, negli anni successivi all’indipendenza andavano al cabaret, seguivano spettacoli di café chantant anche abbastanza arditi, avevano un buon grado di tolleranza verso l’omosessualità, insomma aderivano a una cultura molto europeizzata, anche se questo prevedeva la copresenza di temi, canzoni, cinema e letteratura tunisini. Oggi, per fare un solo esempio, l’omosessualità sembra un tabu invalicabile. Ma insomma, dal mio punto di vista parlare di islamizzazione rischia di essere riduttivo, se non si dilata il comportamento religioso nel mondo sociale che lo rappresenta».

[…]

Faculté di Lettres “La Manouba”, Tunisi, 28 febbraio 2017, Laura Faranda con i dottorandi Miriam Gabsi, Slimane Ibtissems, Mehrrez Olfa, Rayen Arfaoui, Mabrouk Bouchoucha, Jihenè Rajhi

Un’ultima domanda riguarda la tua dimensione umana. In questa situazione continua a prevalere il sentimento di solitudine di un giovane migrante, sia pure d’élite? Come vivi con il grado-zero esistenziale della tua condizione di straniero?

«Il grado-zero esistenziale l’ho sentito molto, soprattutto nel mio primo anno di permanenza, quando conoscevo poche persone e abitavo in un quartiere distante dal centro; e nonostante il fatto che la comunità italiana con cui sono da subito entrato in contatto sia stata molto generosa e calorosa, l’aver lasciato il Paese in cui ho trascorso metà della mia vita, l’aver lasciato la mia compagna, la mia famiglia ha avuto un prezzo. Rientra però in quella solitudine necessaria di tutti i giovani forzati o destinati alla mobilità transnazionale – dal ricercatore al pizzaiolo – nella fase di adattamento. Poi, pian piano si guadagna una dimensione più addolcita e cominciano ad affiorare i primi ottimismi».

Tu sei in questa fase?

«Sì, anzitutto perché amo il lavoro che faccio; e anche se gli studenti non sono sempre recettivi, anche se il livello non è molto alto il lavoro mi dà soddisfazione e pienezza. Gli incontri professionali e umani che mi vedono coinvolto in prima persona sono tanti. I rapporti con i colleghi e con la comunità accademica italiana sono più densi; e ci tengo a precisare che noi non siamo una comunità chiusa su se stessa: tante mie colleghe sono sposate o convivono con uomini tunisini; i pochi uomini presenti da tempo hanno mogli, compagne, amici tunisini. Non siamo chiusi, e i tunisini a loro volta sono molto esterofili, molto desiderosi di oltre-mare, sempre empatici con l’oltre. E questo è molto bello».

Il grado-zero esistenziale di Vittorio Valentino trova un riscontro speculare di grande interesse in quelle studentesse e dottorande che sono rientrate in Tunisia dall’Italia, per poter completare un percorso formativo.

Così è stato per Maysem Maidouib, ventiquattrenne nata a Catania, che dopo il diploma ha scelto di tornare in Tunisia per continuare gli studi universitari, preclusi in Italia dalle difficoltà economiche di una famiglia numerosa. A La Manouba ha potuto attenuare il sentimento di spaesamento determinato dal rientro in Tunisia, grazie a «colleghi di mentalità aperta, che accettano le differenze e non hanno pregiudizi per chi proviene da un mondo diverso dal loro». Quanto ai docenti, per Maysem

«sono qualificati, spiegano benissimo le lezioni, alcuni mi hanno fatto innamorare di certe materie, tipo la letteratura: a me già piaceva, ma loro sono riusciti a farmela amare ancora di più. Infatti penso di completare il Master con una tesi in Letteratura italiana».

Alla mia richiesta di posizionare la sua identità tra Italia e Tunisia, Maysem replica: «mi sento sia italiana che tunisina ma allo stesso tempo non mi sento di nessuno, non sento di avere una patria di appartenenza».

Anche Firas Elleuche, nata a Palermo 24 anni fa e originaria di Sfax si è trasferita a Tunisi dopo il diploma di maturità linguistica. Nel 2011 decide di tentare la via di un rimpatrio:

«i miei genitori erano contrari, mia madre soprattutto era contrarissima, anche perché era l’anno della rivoluzione tunisina, la Tunisia non era in uno stato di sicurezza. Mi diceva “non ce la farai mai, tu sei cresciuta qui con altri valori, una mentalità aperta e non ce la farai mai ad abituarti”».

Contrariamente alle previsioni, Firas ha superato le difficoltà iniziali e oggi non esita a valutare il suo percorso in termini positivi:

«Lo rifarei sicuramente e infatti lo sto consigliando anche a mia sorella. È sicuramente un arricchimento, rafforza… Ora che sono lontana dall’Italia guardo a quella realtà con un’altra visione».

Quando chiedo anche a lei di riflettere sul suo cammino identitario, commenta che

«una persona che cresce tra due nazioni con una doppia patria non sa mai veramente chi è. In Italia ero considerata “la tunisina”, quando venivo qui d’estate ero considerata “l’italiana”. […] Io mi sentivo “io”, sinceramente, però questa “doppia identità” mi ha arricchito molto, in questo modo sono cresciuta con una mentalità più aperta e sia in Tunisia che in Italia sentivo di avere grandi orizzonti. A casa condividevo la cultura dei miei genitori, con gli amici quella italiana; quando venivo qui mi sentivo un po’ spaesata però sinceramente era un arricchimento».

Alla fine del suo percorso di laurea magistrale, Firas ha concordato con Alfonso Campisi una tesi sulle parentele linguistiche e culturali tra Sicilia e Tunisia. Immagina il suo lavoro come una restituzione all’Italia della sua avventura formativa e progetta di condurre le sue ricerche tra Tunisi e Palermo.

Istituto Italiano di Cultura, Tunisi, 20 febbraio 2017, studentesse del Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana

Sempre in termini di restituzione, Donia Ben Ahmed, 22 anni, nata a Gafsa, spera che il completamento dei suoi studi magistrali possa prevedere uno sbocco lavorativo che compensi i sacrifici dei genitori. La sua famiglia è composta di 11 figli, sei fratelli e cinque sorelle; il padre lavora in una Compagnia di fosfati di Gafsa, la madre è impegnata nel lavoro domestico. Donia sarà la quarta figlia a conseguire una laurea. Il suo italiano è sicuro e forbito, anche grazie alla passione per il teatro (ha interpretato un ruolo ne L’altro figlio di Pirandello, con un gruppo teatrale di Mahdia). Si riconosce passione e talento per la scrittura, compone poesie in italiano, ma il suo futuro lo vede in modo ben più prosaico. Nella ricerca di stabilità, anche il matrimonio e la maternità rappresentano un’aspirazione: a condizione di incontrare “la persona giusta”, che possa capirla e soprattutto rispettarla.

Slimane Ibtissem, dottoranda di 27 anni, si presenta segnalando timidamente l’etimologia del suo nome:

«mi sembra che il mio nome, Slimane, significhi “sorriso”… Ho scelto di studiare italiano perché sono nata a Marsala e ho studiato nelle scuole italiane. Ho fatto le scuole elementari qui a Mahdia, poi ci siamo trasferiti con la famiglia a Marsala, dove ho fatto le scuole medie e le superiori. Dopo il diploma di maturità tecnico-commerciale sono venuta qui nel 2009 e ho fatto questa scelta anche perché ero avvantaggiata nella conoscenza della lingua italiana. Sono venuta in Tunisia con mia sorella, più piccola di me di un anno, ma frequentavamo la stessa classe; lei adesso insegna italiano e io sto ancora studiando per il dottorato […]. Sto lavorando a una tesi sulla lingua siciliana in un’opera teatrale di Nino Martoglio. È un tema che riguarda la Sicilia, che sempre mi appassiona. La lingua siciliana l’ho sempre capita, ma quando vivevo a Marsala non la parlavo. E così ora vorrei approfondire la lingua siciliana, per entrare nel cuore di una cultura che è stata un po’ anche mia».

Istituto Italiano di Cultura – Tunisi, 21 febbraio 2017 studentesse del Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana

Viaggiare altrimenti. Lo studio della lingua italiana come progetto di vita.

Diversa la storia e diverso il percorso di Rayen Arfaoui, dottorando di italianistica, nato a Tunisi 27 anni fa, che dopo la laurea triennale si trasferisce in Italia per conseguire a Perugia una laurea magistrale in “Italiano per l’insegnamento agli stranieri”:

«È stata un’esperienza ottima per me, sia dal punto di vista culturale che personale. Ho fatto tante conoscenze internazionali, ho iniziato a scoprire tante cose nuove. Andare all’estero ci dà questa possibilità, mentre la Tunisia non è un Paese con una grande presenza di stranieri, non c’è possibilità di conoscere sé stessi tramite l’altro, come dicevamo oggi durante la sua lezione. Mi sono laureato nel luglio 2014. Poi purtroppo per il dottorato a Perugia non c’erano possibilità, quindi sono tornato a Tunisi e ho pensato di fare qui il dottorato, in co-tutela con l’Università di Montpellier […]. Ho scelto di lavorare sugli italiani di Tunisia: molti hanno lavorato su questo tema, ma io mi sto concentrando sull’esodo degli italiani nel periodo che va dal 1939 al 1964 – dall’inizio della seconda guerra mondiale al rientro forzato in Italia – e sulle circostanze storiche che lo hanno generato».

Agli studi di genere si ispira la ricerca dottorale di Olfa Merez, che sotto la guida di Silvia Finzi sta redigendo una tesi su donne italiane e donne tunisine a confronto, tra specificità culturali e diritti universali. Inscrive il suo lavoro nel desiderio personale di emancipazione dallo stereotipo, interiorizzato fin dall’infanzia, di una donna “tunisina musulmana”, privata di diritti civili e di visibilità sociale.

A un progetto ambizioso si consacra invece la ricerca di Mabrouk Bouchoucha, dottorando proveniente dal sud tunisino, laureatosi a La Manouba con una tesi in linguistica italiana:

«per il Master ho scelto come argomento il linguaggio del discorso politico, mettendo in evidenza due discorsi politici di Silvio Berlusconi, uno del 1994 e uno del 2004, dalla sua discesa in campo al festeggiamento dei dieci anni del suo partito politico, “Forza Italia”. L’obiettivo era quello di dimostrare il piano interlocutivo di Silvio Berlusconi quando era in pubblico e quando era nel suo ufficio; si trattava di intercettare alcuni modelli pragmatici sul piano discorsivo».

Il suo percorso dottorale lo vede impegnato, sotto la guida di Ahmed Somai, in una ricerca sull’impatto sociolinguistico della presenza italiana in Tunisia, dal 1815 fino alla diaspora della comunità nel 1943, dopo la caduta del fascismo, quando gli italiani dopo lo schiaffo di Tunisi lasciarono il Paese.

Mabrouk lamenta le difficoltà incontrate come studente non vedente, i problemi che deve fronteggiare in un contesto che non dispone di supporti didattici adeguati, il che lo ha incoraggiato a cercare una sponda italiana e a chiedere una co-tutela all’università di Pavia. Nel frattempo sta facendo un’esperienza didattica nella facoltà tunisina di Gafsa, nel sud, dove insegna lingua italiana per integrare economicamente una borsa di studio dottorale troppo esigua (250 dinari, circa 100 euro mensili).

Museo del Bardo, Tunisi, 27 febbraio 2017, studenti nell’area antistante il museo, accolgono i turisti con danze e canti

Delle studentesse più giovani, iscritte al corso di laurea triennale, per ovvie ragioni di spazio mi limito a richiamare solo qualche suggestione, a partire dalla consuetudine a presentarsi esplicitando il significato del proprio nome: così, Hanen Grissi (il cui nome vuol dire “tenerezza”), riconduce l’amore per la lingua italiana al ricordo di un padre scomparso e alla sua familiarità con una lingua che nella prima infanzia era per lei ancora indecifrabile, ma che lo faceva ridere di cuore assieme ai suoi compagni di lavoro italiani.

Marwa Aâmri (il cui nome richiama la montagna Marwa, meta del pellegrinaggio a La Mecca) riconduce la sua scelta a uno “strano destino”, il divieto del padre di intraprendere gli studi di economia, che però le ha consentito di misurarsi con una passione inattesa per la lingua, per la letteratura, per la storia dell’arte italiana. Raghda Arroum, dopo avermi restituito l’etimologia del suo nome (“una vita bella per sempre”) lamenta le difficoltà di una pronuncia poco sicura acquisita a Tozeur, durante la formazione in italiano applicato al commercio, e si ripromette di migliorarla nei corsi intensivi di conversazione previsti a La Manouba. Nedra Mansour mi comunica, per cominciare, di aver convertito il suo nome in Erminia: lo ha adottato per gli amici e per facebook, come omaggio a un Erminio napoletano conosciuto in una gita nel deserto. Frequenta assiduamente il social network per tenere in esercizio la lingua scritta, parla in modo fluido e sicuro ed è fierissima del suo accento milanese, contratto durante gli anni scolastici, grazie a un’insegnante disponibile e preparata.

Mouna Abidi, di Kasserine, orfana di padre, confida infine in una preparazione linguistica che le consenta di consolidare nel futuro un presente incerto, minacciato da una seria malattia, da una situazione economica molto precaria e dall’ansia di un possibile destino coniugale che ne pregiudichi l’autonomia: in luogo di una “lingua salvata”, una “lingua che salva” dalle inquietudini e si accorda con la nostalgia di futuro.

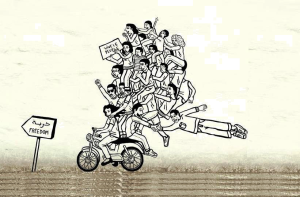

Graffito della medina di Tunisi riprodotto sulla locandina del convegno Tra due rive (Tunisi, 24 ottobre 2017)

Mentre chiudo questo contributo, il Ministero dell’Insegnamento Superiore e della Ricerca Scientifica tunisino, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, sta sostenendo e incoraggiando l’organizzazione di due Giornate di Studio previste per il 9 e il 10 novembre 2017 dedicate alla promozione del sistema accademico italiano in Tunisia. Si tratta a mio avviso di un segnale forte, che esplicita un’intenzione di dialogo, che si origina anche dalla realtà che ho tentato di “etnografare” in queste pagine e che presta attenzione alla scelta del nostro Paese da parte di diversi studenti tunisini impegnati in una formazione universitaria (dai 216 iscritti in atenei italiani nell’a.a. 2003-2004 ai 902 del 2015-2016). Aderiranno al convegno numerose università italiane: anche una delegazione dell’ateneo “Sapienza” parteciperà all’incontro, rispondendo alla richiesta di informazioni sugli accordi di collaborazione scientifica in atto, sugli insegnamenti a distanza, sulla partecipazione a programmi Erasmus Mundus e Horizon 2020, sulle borse di studio e sul coinvolgimento di enti di ricerca italiani in progetti di formazione scientifica.

Sempre nel segno di una continuità e di una reciprocità auspicabile, alla “Sapienza” di Roma il 24 ottobre scorso abbiamo dato vita a una Giornata di studi dal titolo Tra due rive. Partenze, cittadinanze, appartenenze nel dialogo tra Italia e Tunisia. Tra gli ospiti tunisini, Silvia Finzi, Ahmed Somai, Ihmed Melliti (IRMC Tunis), Mohamed Kerrou (Université de Tunis El-Manar). Le due sessioni di lavoro, “Scenari di conflitto e mutamento sociale nella Tunisia contemporanea” e “Immaginare il Mediterraneo: mobilità culturale e reciprocità tra Italia e Tunisia” hanno inteso riproporre l’efficacia di uno sguardo trasversale sia sulle dinamiche di trasformazione in atto nel contesto tunisino (con particolare attenzione al ruolo dei giovani sulla scena politica, religiosa, sociale) sia sull’efficacia di un progetto strategico euromediterraneo votato al dialogo – scientifico e umano – tra generazioni di studenti e di studiosi.

In luogo di una conclusione, mi limito ad auspicare che i due eventi qui richiamati alimentino l’avventura formativa dei nostri studenti tunisini: se è vero che la cultura è l’acqua in cui si è immersi e in cui si nuota (Linton 1945: 125), l’esercizio di una lingua salvata tra due sponde del Mediterraneo potrebbe incoraggiare a ritrovare in quelle acque, non un paesaggio, ma gli innumerevoli paesaggi che lo fanno “sistema” (Braudel 1987: 7). Perché nessuno si salva da solo e perché intorno al “brusio” di ogni lingua c’è l’utopia di un desiderio, la fantasia di un dialogo, il disegno di un’intelligenza.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

Note

[1] Le interviste che richiamo in questo contributo, realizzate nel febbraio 2017, sono disponibili in versione mp3, trascritte integralmente e depositate presso il laboratorio di Antropologia delle immagini e dei suoni “Diego Carpitella” – Dipartimento di Storia, Culture, Religioni, Università “Sapienza” di Roma.

[2] Per consultare i programmi del Master in “Lingue, culture, civilizzazioni e letterature straniere” – Italiano, cfr. http://www.flm.rnu.tn/documents/Pedagogie/PedagogieMasterItalien.pdf (consultato il 26 luglio 2017).

Riferimenti bibliografici

Braudel Fernand, Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, Bompiani, Milano 1987.

Campisi Alfonso, Pisanelli Flaviano, Mémoires et contes de la Méditerranée. L’émigration sicilienne en Tunisie entre XIX et XX siècles – Memorie e racconti del Mediterraneo. L’emigrazione siciliana in Tunisia tra XIX e XX secolo, MC-éditions, Tunis 2015.

Dhouib Meriem, I Volgarizzamenti del Liber peregrinationis di Riccoldo da Montecroce, Orient-Occident, Strasbourg 2009.

Dhouib Meriem, La Tunisiade poema epico che canta il Mediterraneo: l’episodio di Matilde di Toledo tradotto da Vincenzo Monti, in Id. (a cura di), Actes de Colloque – Atti del convegno Internazionale Visioni mediterranee: itinerari, identità e migrazioni culturali, Université de La Manouba, Tunis 2016: 171-180.

Linton Ralph, The Cultural Background of Personality, Appleton-Century Crofts, New York 1945.

Valentino Vittorio, Le panorama littéraire méditerranéen entre migrations et engagement (de 1950 à 2013), Düsseldorf, Éditions Universitaires Européennes, 2016.

____________________________________________________________________________________________

Laura Faranda, professore ordinario di Antropologia culturale all’Università di Roma “Sapienza”, tra i suoi percorsi di ricerca studia l’antropologia del mondo antico; l’antropologia simbolica, con particolare attenzione al rapporto tra corpo, identità di genere e linguaggio delle emozioni; l’antropologia dei processi migratori; l’etnopsichiatria e la psichiatria coloniale; le minoranze etnico-religiose e i processi di mediazione culturale tra Italia e Tunisia, fra presente e passato. È autrice di numerose pubblicazioni. Tra i titoli più recenti: Non uno di meno. Diari minimi peri un’antropologia della mediazione scolastica (2005); Viaggi di ritorno.Itinerari antropologici nella Grecia antica (2009); La Signora di Blida. Suzanne Taieb e il presagio dell’etnopsichiatria (2012); Non più a sud di Lampedusa. Italiani in Tunisia tra passato e presente (2016).

________________________________________________________________