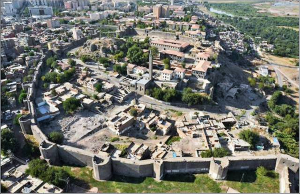

Mıgırdiç Margosyan nasce a Diyarbakır il 23 dicembre del 1938, nel quartiere Hançepek, chiamato Gâvur Mahallesi (‘Quartiere infedele’: rinominato così, evidentemente, dalla popolazione di “fedeli”, cioè la componente di abitanti musulmani a Diyarbakır). Mıgırdiç frequenta la scuola primaria Süleyman Nazif e la scuola media Ziya Gökalp a Diyarbakır, e poiché non esistevano scuola armene in Anatolia continua gli studi, per volere del padre, ad Istanbul, dove frequenterà l’istituto Bezciyan per poi accedere al liceo Getronagan. Conseguita la laurea in filosofia presso la Facoltà di Lettere ed Arti dell’Università di Istanbul, diventa insegnante di filosofia, psicologia, lingua e letteratura armena e preside del liceo armeno Surp Haç Tıbrevank.

Inizia a scrivere i suoi racconti per il quotidiano armeno Marmara, per poi riunirli, spinto dai suoi studenti, in una raccolta intitolata Mer Ayt Gogmen (‘Il nostro quartiere’, 1984). Grazie alla sua prima pubblicazione vince nel 1988 a Parigi il premio Eliz Kavukçuyan, per opere scritte in lingua armena (Aras 2018). Il libro Gâvur Mahallesi (‘Il quartiere infedele’, Aras 1992), «non tradotto ma ri-scritto in turco» (Margosyan 2015: 7) nel 1992, sarà seguito dalla stampa di altre due raccolte di racconti: Söyle Margos Nerelisen? (‘Dimmi Margos di dove sei?’, Aras 1995), e Biletimiz İstanbul’a Kesildi (‘Il nostro biglietto è stato staccato per Istanbul’, Aras 1998). Nel 1999 esce il suo secondo libro in lingua armena, Dikrisi Aperen (‘Sulle sponde del Tigri’, Aras 1999). Gavur Mahallesi è stato tradotto (o, come ribadisce l’autore, riscritto) in curdo e intitolato Li Ba Me, Li Wan Deran (Avesta, 1999) e in inglese grazie alla collaborazione tra l’istituto Gomidas di Londra e la casa editrice Aras (Chovanek, 2017).

Nel 2011, la polifonia e la coesistenza che animano l’ambientazione dei racconti vengono finalmente rese nella pubblicazione di Üç Dilde Gâvur Mahallesi (‘Il quartiere infedele in tre lingue’ – turco, curdo e armeno, Aras 2011). Tespih Taneleri (‘Perle del rosario’, Aras), suo primo romanzo autobiografico, è stato pubblicato nel 2006. Nel 2016 è uscito il suo romanzo mitologico e al contempo ironico sulla creazione del mondo, Tanrı’nın Seyir Defteri (‘Il diario di bordo di Dio’, Aras).

Margosyan continua a scrivere articoli per il quotidiano Evrensel: il suo elzeviro Kirveme Mektuplar (‘Lettere al mio padrino’, Aras), ha dato il nome alla prima raccolta pubblicata nel 2006 a Diyarbakır. In Çengelliiğne e Zurna (Belge, 1999; Aras, 2009) sono raccolti gli articoli pubblicati sul settimanale bilingue (turco e armeno) Agos dal 1996 al 1999. Kürdan (Aras, 2010) riunisce infine i pezzi scritti per i giornali Yeni Yüzyıl e Yeni Gündem. In tutti i suoi racconti autobiografici, Margosyan narra episodi della sua infanzia trascorsa negli anni ’40-‘50 a Diyarbakır, in Anatolia sud-orientale. Le sue storie sono ricostruzioni nostalgiche di un’infanzia felice e perduta, in una cornice di marginalizzazione dei gruppi minoritari, o, come nota Salmaner (2014:80) «tra i ricordi felici di bambino si contrappongono alla difficile condizione delle minoranze nel sud-est della Turchia, Margosyan con la sua scrittura satirica dipinge l’ingenuità dell’infanzia e il dramma delle minoranze». Dichiara Margosyan (2010: 27) che le vicende racchiuse nei suoi libri raccontano la «storia non scritta».

Gâvur Mahallesi (Bebekus, 1992) è una rappresentazione del quartiere Hançepek, detto ‘infedele’ e della vita quotidiana della minoranza armena accanto alle altre minoranze, articolata nella descrizione di luoghi e persone di Diyarbakır tra gli anni ’40 e ’50. Alcune storie di questa raccolta erano già state pubblicate sul giornale armeno Marmara, e la prima edizione vinse nel 1988 il premio Eliz Kavukçuyan a Parigi (Aras 2018:8). Le stesse storie, riscritte in turco da Margosyan, furono pubblicate dalla casa editrice Bebekus nel 1992. Il primo volume di Margosyan, sguardo socioculturale sulla città anatolica, sembra fare da introduzione alle narrazioni che seguiranno nelle pubblicazioni successive. Ambientati ad Hançepek gli undici racconti ritraggono in maniera allegorica personaggi e vicende, seguendo i flussi della memoria, ondeggianti, senza un ordine lineare. Le storie vanno dal 1938 al 1953 (Margosyan 2015: 37). Generalmente all’inizio viene specificato il momento della giornata («il buio cieco della notte/prima che il sole uscisse dal grembo della madre»), la stagione dell’anno («i giorni di sole infernale/le stradine di Diyarbakır ammantate di neve») o qualche festività in particolare. Non vengono però specificati né anni né giorni, caratteristica che rende ancora di più la morbida astrattezza delle reminiscenze infantili. Quanto all’organizzazione spaziale, il nucleo centrale risiede nella casa in cui l’autore viveva con la sua famiglia, in senso collettivo nel quartiere che dà il titolo al libro, e infine a Diyarbakır come centro storico e geografico di coesistenza multiculturale.

Nel primo racconto si sente lo scampanìo che proviene dalla chiesa di San Ciriaco e l’ezan che riecheggia dal minareto (Margosyan 2018: 11). Qualche pagina dopo vengono menzionate le quattro porte (kapı) d’accesso alla città (Urfa Kapısı, Mardin Kapısı, Yeni Kapı, Dağ Kapı), accanto a ognuna abitava una diversa comunità. I luoghi d’incontro in cui persone e aneddoti s’intrecciano tra loro sono i cortili delle case, le botteghe e il mercato, la piazza e la chiesa, la scuola. I racconti si alternano tra sfera pubblica e sfera privata, dando voce a personaggi di una e dell’altra. Dentro casa è il nido rassicurante di donne e bambini, di profumo di cibo e pulito, di certezze semplici, eterne introvabili fuori: «dalle nostre parti, d’estate si preparavano scorte di cibo per l’inverno» (Margosyan 2016: 106). Specialmente nei cortili, le donne, procreatrici e custodi del “nido”, si riunivano per cucinare insieme, allegoricamente, cioè, per assicurare il legame e la sopravvivenza del popolo armeno. Così dice Kravva (2001: 138): «il cibo funge da strumento di memoria, e da ingrediente base nel processo di identificazione e consolidamento del senso di appartenenza a un gruppo»

Fuori, per strada, in piazza, al mercato o al fiume, è lo spazio in cui i bambini socializzano, giocano e gli uomini lavorano, trafficano, si aggregano. Margosyan vive e scrive l’una e l’altra dimensione, distingue le comunità religiose, riportandone la suddivisione di mestieri e quartieri:

«Gli armeni erano tutti artigiani. A Diyarbakır tutti i fabbri erano armeni. I siriaci erano in gran parte gioiellieri. I curdi vivevano quasi tutti nei villaggi vicini. Gli ebrei si occupavano tutti quanti di commercio» (Margosyan 2016: 72-73).

Il mercato è lo spazio in cui ogni gruppo si mescola e la distinzione etnoreligiosa si manifesta soltanto attraverso la lingua. Cosciente della gerarchia sociale, del “distacco” della maggioranza rispetto alla convivenza plurale, scrive della popolazione turca che «erano quasi tutti impiegati statali, oppure avevano i negozi nelle strade principali della città» (Margosyan 2016:75). Secondo Salmaner (2014: 85), in Gâvur Mahallesi, «Margosyan è più un autoetnografo che un autobiografo»: nella cornice del multiculturalismo di Diyarbakır, infatti, ogni racconto ritrae le persone in svariati contesti socioculturali (forse antropologici), quali la nascita, l’identità, la follia, la ciclicità delle stagioni, i riti religiosi, le tradizioni, consuetudini quali la preparazione e la condivisione del cibo e infine la morte.

Söyle Margos Nerelisen (“Dimmi Margos, di dove sei?”, Aras 1995) è la seconda raccolta di storie d’infanzia a Diyarbakır, ancora divise tra l’ingenuità e l’osservazione implicitamente allegorica di fatti e personaggi. Iniziano tuttavia a tracciarsi segni di distacco dalla visione infantile, interrogativi maturati nella coscienza soggettiva e minoritaria. Del resto, è il titolo a innescare quell’«ossessione identitaria» (Remotti 2017) che segna il bambino Margosyan, attraverso le inquietudini del padre, reduce di un annientamento esistenziale. Tramite la figura paterna, allegoria del potere a cui sottostare, ma anche dell’oscuro e incomprensibile mistero divino, Margosyan ricalca ogni drammatico passaggio vissuto nel corso della storia dalla minoranza armena, di cui si fa portavoce. Il costante interrogarsi di suo padre, che lo coinvolge nel ritorno alle proprie origini, riecheggia il vuoto esistenziale conseguente alla deportazione. Rispondere «Heredan», il nome del villaggio abbandonato forzatamente, conduceva il bambino in un luogo di memoria mai vissuta. Spinto dai ricordi e dalle esperienze del padre realizza quindi i primi passi verso un’idea di identità, appartenenza e memoria collettive.

«E come una goccia di sangue, Heredan scorreva nelle nostre vene. Era nel pane che mangiavamo, nella nostra acqua. Nell’uva, nelle mandorle, nel pestil, in ogni dolce e saporita pietanza sulla nostra tavola, c’era un po’ di Heredan e della sua mancanza» (Margosyan 2016: 134).

Il sé e l’altro, l’intimo e il sociale, la madre e il padre, si alternano nei racconti di questo volume dal carattere più introspettivo, realista, consapevole.

«Mia madre capiva qualunque cosa farfugliassi. Quando dicevo pepe, pepeee, capiva che ero affamato e mi dava un pezzo di pane; buaa buaa significava che avevo sete, e lei correva subito al rubinetto. Poi m’insegnò a dire hets/pane al posto di pepe e çur/acqua al posto di bua» (Margosyan 2016: 129).

Seguire la madre durante le sue faccende domestiche, respirare il profumo indimenticabile di ogni sua pietanza, raffigura l’intima e rassicurante presenza materna strettamente legata al cibo. Il ricorrente menzionare acqua e pane (cibo sacro per antonomasia) in tutta la scrittura di Margosyan è un chiaro riferimento sia all’indistruttibile fede religiosa, che alla sopravvivenza della comunità armena, a posteriori di una tragedia in cui molte delle vittime morirono di fame e sete.

Biletimiz Istanbul’a kesildi (‘Il nostro biglietto è stato staccato per Istanbul’, Aras 1998), terza raccolta di racconti, inizia con una lettera a Hagop Mıntzuri Demirciyan [1], considerato il caposcuola della letteratura armena in Turchia. La lettera è una novità stilistica per Margosyan, che confessa in primo luogo l’arduità di narrarsi a un personaggio così illustre, ma decide comunque di ringraziarlo per le lodi ricevute e la fiducia nella sua opera di scrittura come testimonianza (Margosyan 2015:29). Così come ricambia la forma epistolare contenente le lodi, parimenti vorrebbe rispondere nella stessa lingua in cui le ha ricevute, l’armeno. Con sincerità ricostruisce però,in turco, ogni aneddoto, (o tecnicamente, ogni contatto linguistico) della sua travagliata storia (che intitola «La mia avventura della lingua madre» Margosyan 2015: 9) vissuta con la lingua armena: dalle messe incomprensibili recitate da padre Arsen, ai pomeriggi afosi passati ad imparare l’alfabeto, fino al viaggio di «due giorni e due notti, in un cielo stellato, tra un lamento di ruote sul treno verso Istanbul» (Margosyan 2015:38).

Nei racconti di Biletimiz Istanbul’a kesildi, Margosyan guardando alle sue memorie attraverso occhi più consapevoli, rielabora circostanze all’apparenza semplici e quotidiane in chiave filosofica e introspettiva. L’inviolabile serenità del suo essere bambino è scalfita da questioni relative all’identità, all’etnicità, alla diversità dell’altro, delle sue consuetudini. Margosyan, scrittore umanista, spiegava a Metin Kaçan (2000: 28): «le mie storie raccontano di persone che condividono lieti eventi e maledizioni, nella stessa geografia». Si chiede pertanto in che misura (e in che modo) gli uomini possano essere diversi. Nella trama colorita e polifonica dei racconti, il narratore-protagonista apre sovente delle parentesi in cui poter interrogarsi, meditare, interpretare.

«Cosa sognano gli uomini? Gli animali sognano? I gatti rincorrono i gomitoli nei sogni? Gli uomini fanno sempre brutti sogni? Sognano forse le cose che non comprendono da svegli? Il nostro prete sogna sempre Gesù? L’imam Nebi sogna padre Arsen qualche volta? I ladri, gli assassini, i bruti, diventano buoni nei loro sogni? Cos’è il bene, e cos’è invece il male? Come si decide? Esiste un metro, una bilancia?» (Margosyan 2015:113).

È un costante conoscersi osservando l’altro, identificarsi armeno di Diyarbakır ma sentire l’esistenza di un più grande e umano “noi”.

Tespih Taneleri (‘Perle di rosario’, Aras 2006) è il primo romanzo autobiografico di Margosyan.

Bachtin (1979), “scienziato della letteratura” definiva il vero romanzo come «varietà di discorsi, di lingue talvolta, e varietà di voci individuali, artisticamente organizzate». Solo così, sosteneva, un romanzo può rispecchiare la realtà. Tespih Taneleri ricostruisce la pluralità, anche linguistica, di Diyarbakır attraverso tre elementi: l’uso di diverse varietà linguistiche (turco e armeno sudorientali), l’alternanza di tali varietà con il curdo e lo zazaki, e l’intromissione di termini tra una e l’altra lingua, che «vibrano di una nuova intensità» (Deleuze; Guattari 1975: 32).

Nel suo bildungsroman, Margosyan riscrive presente e passato, nostalgia e consapevolezza, infanzia e maturità, Istanbul e Diyarbakır. Traccia un lungo sunto della storia degli armeni, ripercorsa attraverso le vicende di un quindicenne esiliato dal suo focolare con i suoi coetanei, mandato a Istanbul con il compito di essere “uomo” e imparare la “sua” lingua. La condizione di orfano dei giovani anatolici è perciò la stessa inflitta agli armeni nel 1915, così come l’obbligo di essere uomo era coinciso per il padre con la costrizione ad “essere turco” cioè ad assimilarsi alla popolazione della repubblica moderna, che voleva cittadini turchi che parlassero soltanto la lingua dello Stato. Il padre, che da piccolo era stato adottato da una famiglia di curdi e si era convertito temporaneamente all’Islam, si attacca disperatamente all’identità collettiva armena, tentando di salvarla attraverso i compiti che assegna al figlio. Non senza difficoltà, Mıgırdiç impara la “sua” lingua madre e, senza mai sapere come si faccia – col dolore, lo studio, la solitudine, l’amore, l’abbandono, il successo? – cerca di diventare un uomo.

La strada, lunga e ripida, è tutta tra le pagine di Tespih Taneleri, intimo resoconto degli anni di maturazione, raccontati dalla voce di Margosyan in prima persona (talvolta plurale) e da tutte le altre voci presenti, concomitanti, partecipanti o transitanti dalla sua esistenza. Dal suo arrivo a Istanbul, i suoi sensi non cercano che fughe verso casa, attento ad ogni stimolo apre lunghi flashback, o varchi, in cui il testo cambia ambientazione, personaggi e lingue. Richiamando l’immagine di un cerchio, la storia si conclude così come era iniziata, e il titolo indica l’ineludibile condizione umana: perle di rosario i giovani armeni approdati a Istanbul, perle di rosario gli armeni della diaspora, le minoranze sparse per la Turchia, e quelle in fuga dopo drammi come i menzionati eventi del 6 e 7 settembre [2].

«La hintrahistoria è la vita dell’umanità buia e silenziosa abissi del mare, sommersa dalle onde luccicanti e spumose, è il fondo dove non arriva la luce del sole». Il «curdo campagnolo» («Guardate che bel tema che ha scritto il curdo!» 2006: 76) – racconta nel romanzo – salverà questa intrahistoria dagli abissi, per portarla sulle pagine di Marmara, il giornale armeno a Istanbul, da cui ricevette la proposta di iniziare a pubblicare settimanalmente i suoi racconti.

A partire dal vivace ambiente multiculturale, multietnico e multiconfessionale di Diyarbakır, Margosyan affronta nei racconti ivi ambientati la questione di identità e alterità, tesi e antitesi che s’incontrano, dialogano e si definiscono simbioticamente. Nella memoria dei quartieri, delle persone e delle loro lingue, lo scrittore presenta la sua comunità, le relative consuetudini e quelle degli altri. Se il nome è il fattore identitario per antonomasia, Margosyan porta quello di una persona che non ha mai conosciuto, che è stata uccisa dalla tragedia che ogni armeno porta nella memoria. Mıgırdiç, nome che in italiano si traduce ‘Battista’, era infatti il nome del nonno paterno, morto durante il genocidio e perciò mai più ricongiunto alla famiglia:

«Quale sarebbe stato il nome del bambino? Mio padre gli avrebbe il nome di suo padre, naturalmente. Come si sarebbe infatti potuto pensare qualcos’altro? Avrebbe potuto mettere un altro nome al suo primogenito maschio, se non quello di suo padre, che durante la Prima guerra mondiale, quando lui aveva tre-quattro anni e ricordava a malapena il suo volto, senza sapere perché l’avesse perso, dove fosse, in quale carovana di quella deportazione, in che condizioni; che aveva vissuto sempre nella nostalgia e nella sua fantasia? Si poteva fare una cosa così? Non era una colpa, un peccato anche solo pensarlo?» (Margosyan 2016: 30).

Alla morte, dopo sei mesi di vita, del primogenito, la famiglia rivive lo stesso dramma di perdita e lacerazione familiare. Il padre, «dimostrando tutta la testardaggine di un infedele» (ivi: 31) darà il nome di Mıgırdiç anche al nuovo nato, ossia lo scrittore di cui si sta trattando. Così inizia la missione di ‘battista’ della comunità che rimarrà per sempre il suo nido:

«Questa creatura di nome Mıgırdiç, dal primo giorno in cui ricevette quel nome, capì quanto suo padre fosse un testardo infedele e sentì di non avere altra scelta che vivere. Allora il gesto più opportuno, dimenticata la morte, era rinunciare al viaggio tra le braccia degli angeli, vivere ed essere un buon esempio per i fratelli che sarebbero arrivati dopo lui» (ivi: 35).

Da quel momento, coinvolgendo il lettore in svariati episodi della sua lontana infanzia, Margosyan si fa testimone e narratore di storie intrecciate a più protagonisti, legati tra loro dalla consueta formula introduttiva biz (‘noi’). Tale formula, di solito espressa come «Noi dalle nostre parti» oppure «Noi a Diyarbakır», viene però ulteriormente specificata quando indica particolari sottoinsiemi della comunità racchiusi nel pronome di prima persona plurale. È opportuno chiarire che, concentricamente, ‘noi’ può riferirsi nel senso più ampio agli abitanti di Diyarbakır:

«Dalle nostre parti, a Diyarbakır, mangiavamo molto pane. Perfino nelle nostre conversazioni quotidiane, ci raccontavamo quanto lo amassimo e quanto ne avessimo mangiato. Non si diceva a qualcuno «Siediti qui, mangiamo», ma «Vieni, mangiamo il pane». Se stavamo pranzando e arrivava un ospite, non gli chiedevamo «Hai fame?» ma «Hai mangiato il pane?» (Margosyan 2018:80).

Ma quel ‘noi’ può riferirsi anche alla collettività costituita dai bambini:

«Quando arrivava l’estate, ed il caldo di Diyarbakır si faceva opprimente, andavamo a coricarci all’aria aperta, sui taht, i lettoni che avevamo sui tetti delle nostre case. Nella freschezza della sera, dormire sul terrazzo era una cosa che noi bambini adoravamo !! Addormentarci sotto le stelle, cullati da quel mistero che ci accompagnava fin dentro ai sogni…» (Margosyan 2006: 10).

O può rimandare, quel ‘noi’, al popolo armeno, unito nella religione e nella sua ritualità:

«Andavamo a Ergani. Scalavamo una montagna e in cima visitavamo la chiesa di Maria Vergine. Bevevamo l’acqua santa perché tutti i nostri peccati fossero assolti e le nostre preghiere realizzate. In quei giorni non sapevo a cosa servissero le preghiere, volevo soltanto arrivare dalla Vergine Maria e vedere l’acqua zampillante» (ivi: 69).

Infine, può comprendere familiari dello scrittore:

«Sotto la nostra stanza avevamo la dispensa. Noi, cioè mio padre, mia madre, mia sorella, mio fratello, la mia sorellina, il mio fratellino, e il nostro fratellino appena nato a cui ancora non avevano dato un nome, vivevamo tutti in una stanza. Lì mangiavamo, bevevamo, sedevamo e ci alzavamo. La nostra stanza e il nostro terrazzo erano i più grandi nel cortile, ma anche l’affitto era il più caro di tutti. Pagavamo dieci lire al mese» (Margosyan 2016: 61).

Margosyan, in quanto parte di ognuno dei sottogruppi appena elencati, che s’incontrano e si mescolano nella loro coesistenza, ne diviene portavoce e mediatore, ricostruendo i ricordi d’infanzia in cui la sfera pubblica e quella privata s’incontrano continuamente. Le linee che definiscono tali cerchi s’individuano nei tratti distintivi quali la religione, l’età, l’etnia e la collocazione urbana dei personaggi. Ribadendo la funzione dei nomi come fattore di identità primaria, Margosyan spiega così la questione dei nomi propri armeni:

«Dalle nostre parti alla maggior parte dei figli maschi veniva dato il nome Dikran. Proveniva dal nome Dikranagerd, ma era Dikran in armeno di Diyarbakır. I padri e le madri lo sceglievano per onorare il nome di un re che esisteva da queste parti, ed anche per il desiderio di vedere i loro figli come dei re. Per distinguere tra quella moltitudine di Dikran, bisognava aggiungere un epiteto. Dalle nostre parti, generalmente, prima dei nomi di persona si specificava il mestiere» (Margosyan 2018:57).

Così come l’attribuzione di un nome è la prima peculiarità distintiva per ogni individuo, parimenti la privazione di questo è spesso il segnale iniziale dell’annientamento di una persona:

«Dalle nostre parti, in quelle terre, a Diyarbakır, nei giorni oscuri di quella che mio padre chiamava «Prima Guerra Universale» allo zio Dikran era stato tolto il nome e sostituito con Hasan. Sarkis, il nome di mio padre, diventò Ali, quello di mio zio Haçadur fu İsmail, Ohannes, il marito di mia zia che era nato a Erzurum, si chiamò Ramazan, il nome di mia madre, Aznif, diventò Hanım» (Margosyan 2016:116).

Mıgırdiç e i suoi fratelli, con i loro nomi e le loro vite inviolate, sono al tempo stesso l’incarnazione della rinascita armena e gli eredi di una memoria tormentata. Ad interrogarlo, precocemente, sulla sua identità, e quindi a spingerlo per riconoscerla e farla propria, sarà il padre Sarkis, detto Sıke o “Ali il dentista”. Söyle Margos Nerelisen? (‘Dimmi Margos, di dove sei?’, 1995), titolo della seconda raccolta di racconti, è infatti la domanda esistenziale che lo scrittore riceve all’età di quattro anni (la stessa età che aveva il padre quando era rimasto orfano):

«Al mio repertorio di parole, cioè ‘pane’ ed ‘acqua’, se ne aggiunse una terza. Questa parola me la insegnò mio padre Sıke. Acqua e pane invece me le aveva insegnate la mia mamma. Mio padre mi abbracciò, prese in braccio quel corpicino grande due spanne, e accarezzandomi i capelli e le guance mi disse: – Su, dimmi, figlio mio, di dove sei? – Quei giorni, se devo essere sincero, non capivo niente delle parole di mio padre. Non capivo che reazione avrei dovuto mostrare, che significato avessero quelle parole e che risposta avrei dovuto dare. (…) Mentre giocavo con l’acqua torbida del rigagnolo nel nostro cortile, mentre chiacchieravo con i vermi nell’aiuola, mentre ero a caccia di vespe tra le crepe delle pareti di casa nostra, si sedeva accanto a me, sull’angolo del divano, e accarezzandomi il viso e i capelli mi chiedeva: – Di’ un po’ Margos, di dove sei? – Poi mi guardava dritto negli occhi e ridendo, si rispondeva, da solo: – Di Heredan!» (ivi: 130).

Il piccolo viene messo di fronte a delle domande di cui non comprende né il significato né l’utilità. Mentre la madre gli ha insegnato le due parole fondamentali alla sopravvivenza, il padre si preoccupa di trasmettergli elementi di identità, di origini ed appartenenza. Heredan, oggi Kırkpınar, è il nome del villaggio in cui viveva la famiglia del padre, prima delle deportazioni che lo resero orfano. Attraverso la memoria, l’unica salvezza per un luogo perduto, il padre insiste perché anche suo figlio si senta e si riconosca parte di Heredan, perché sappia che l’identità e la felicità della famiglia sono rimaste altrove.

«Quando, cercando di insegnarmi che anche quelle fossero le mie origini, riusciva a cavarmi dalla bocca un farfugliato «He-re-dan-lı, di Heredan », gioiva. … Io, col mio candore di bambino, sentivo la loro soddisfazione, ma, a dire il vero, non capivo bene se quelle che scorrevano sulle loro guance fossero lacrime di dolore o di gioia. Anni dopo scoprii il mistero di quella parola vitale come il pane sulla nostra tavola, della mia avventura iniziata con un biglietto per Istanbul: Garod, mancanza» (Margosyan 2006:82).

Approfondito l’aspetto identitario, che attraverso i momenti di smarrimento assumerà una dimensione via via prismatica e plurale, Margosyan presenta una serie di contrapposizioni derivate dalle differenze di etnia, lingua, religione e dalle dicotomie uomo-donna e città-villaggio.

In opposizione a così tanti e diversi ‘noi’, si creano altrettante categorie di alterità. Margosyan, è narratore consapevole della varietà e della diversità che sussistono a Diyarbakır, ma anziché svelarle esplicitamente, utilizza, attraverso lo scorcio di un bambino, ripercorsa dalla penna di un adulto, strumenti elevati allo statuto di espressioni d’arte, quali la varietà linguistica, le tradizioni e i culti dei personaggi, la descrizione della città e la relativa suddivisione in quartieri su base etno-religiosa:

«I curdi chiamavano gli ebrei ‘cehü’. Noi cristiani invece li chiamavamo ‘moşe’. Tra i cristiani, chiamati ‘gâvur’ dai turchi e ‘fılle’ dai curdi, c’erano armeni, siriaci, caldei e protestanti. Gli armeni chiamavano i siriaci ‘asori’. Mentre i musulmani indicavano tutti i cristiani col termine ‘gâvur’, per i cristiani, i musulmani erano tutti ‘dacik’. Di greci non ce n’era nemmeno uno, neanche a cercarlo con il lanternino. Forse si erano cacciati negli angoli più sperduti; invano li avreste cercati, pur essendo loro come il prezzemolo. Noi armeni vivevamo ad Hançepek, il quartiere infedele. Gli ebrei erano nostri vicini di casa e si erano sparsi nel quartiere ebraico: il loro quartiere, quello dei ‘moşe’, era nella parte est della città, sulle mura di Porta Nuova. Nel quartiere c’erano soltanto loro. Ognuno di loro si occupava di commercio. Anche il più povero, benché non potesse permettersi di aprire un negozio, combinava comunque affari. Tra essi non c’era nessun turco, curdo o armeno. I siriaci, cioè gli ‘asori’, vivevano nella zona tra la porta di Urfa e la porta di Mardin, intorno alla chiesa siriaca di Santa Maria. Dicevano di essere la più antica comunità cristiana. I caldei vivevano nelle vicinanze della moschea Matar, accanto alla loro chiesa. Anche loro erano un’antica comunità cristiana. Tra loro c’erano i nestoriani, un’altra setta, ancora diversa. I turchi erano quasi tutti funzionari statali. A parte i farmacisti, i medici, gli avvocati, gli amministratori provinciali, gli insegnanti, i poliziotti e i soldati, tutti lavoravano nelle strade principali della città. I curdi vivevano in maggioranza nei villaggi limitrofi» (Margosyan 2016: 70-76).

Riconoscere l’altro, come si è già detto, fa parte della auto-identificazione, e attribuirgli delle etichette, delle immagini, corrisponde ineludibilmente a riceverne. La particolarità del multiculturalismo raccontato da Margosyan consiste nell’incontro di tanti ‘altri’ che si caratterizzano su fattori comunitari distinti, ma si contrappongono, unitamente, al modello d’identità maggioritario imposto dall’alto. La popolazione turca, il maggiore emblema di alterità, occupava non solo la parte centrale della realtà urbana, ma anche il gradino più alto della gerarchia sociale, posizione che nel quartiere ‘infedele’ era mantenuta invece dal sacerdote. Mentre, come si vedrà più avanti, la pluralità di lingue parlante dalla gente di Diyarbakır determinava un ‘multiculturalismo inclusivo’, la divisione degli abitanti su base religiosa indicava un «pluralismo culturale, ovvero l’atteggiamento di gruppi che vogliono proteggere le loro pratiche culturali in un modo che richiede la separazione dagli altri» (Spinner-Halev 1999: 66), chiarito nelle seguenti righe:

«Al mondo c’erano cose che possibili e cose impossibili. Era mai pensabile un matrimonio tra una persona musulmana e una cristiana? Forse il mondo poteva girare al contrario, ma una cosa del genere non poteva accadere! Eeh, un giorno, il mondo iniziò a girare al contrario. Ad Hançepek, nel quartiere infedele, quel giorno il mondo si capovolse. La terra si aprì. Il cielo si squarciò. Le nuvole cercarono un nascondiglio. Le stelle si spensero. (…) Perché Namo, la figlia del siriaco Yakup, a mezzanotte era scappata col figlio di Hüso, il fornaio curdo» (ivi 77-78).

Inconcepibile, si evidenzia, “mischiare le razze”, violare la purezza, unirsi così profondamente con l’altro, sebbene così vicino, così familiare. Mentre il mercato era il luogo d’incontro e incrocio culturale e linguistico, avente spesso il curdo come lingua franca, contesti come l’amministrazione e le istituzioni erano gestiti da cittadini turchi. Margosyan colloca il primo incontro con l’alterità nel contesto scolastico, quando entra in contatto sia con i maggioritari, preposta ad imporre l’identità turca tramite gli insegnanti, sia con i compagni di scuola ebrei e musulmani, diversi, sconosciuti e, perciò, inspiegabilmente nemici nei momenti di gioco. Nelle stesse occasioni, dal confronto con l’altro si vedono scaturire enormi interrogativi su se stessi, la propria identità, quella dell’altro, e il confine che le spartisce. Enigmi complessi, estranei e probabilmente inutili nell’età della spensieratezza:

«Noi bambini armeni e moşe, che frequentavamo la scuola primaria Süleyman Nazif, eravamo sempre nella stessa fila, e quasi sempre ci sedevamo vicini. (…) Ogni volta che un nuovo insegnante ci chiedeva i nostri nomi, vergognandoci, arrossendo, tartagliando e deglutendo, sussurando spezzettavamo i nostri nomi: quando invece di Ahmet, Mustafa, Ali, Kemal, Hasan, Ayşe, Fatma, Zeynep, i maestri non afferravano nomi come Arisdages, Jirayr, oppure Mıgırdiç, Arusyag, Arşaluys o Ardemis e dicevano «Comeee? Non ho capito, ripetilo un’altra volta!» con le facce rosse, le mani bagnate, come colpevoli, ripetevamo i nostri nomi, sconfortati dalle risatine e dagli sguardi derisori dei nostri compagni» (Margosyan 2006: 20).

Ogni mattina i bambini delle scuole primarie in Turchia, dopo aver cantato l’inno nazionale, devono ripetere l’andımız, ‘il nostro giuramento’, di «turchità, integrità, onestà e solerzia, protezione verso i più giovani e rispetto verso i più anziani» che promettono di realizzare nella loro vita. Questo giuramento fu introdotto nel 1933 dall’allora ministro dell’educazione nazionale Reşit Galip, che il 23 aprile, giornata nazionale dei bambini, propose l’öğrenci andı (‘il voto dello studente’) [3]. Margosyan racconta a questo proposito come tale ‘promessa’ venisse infranta, allorché i bambini armeni e musulmani, usciti da scuola, lanciavano ai compagni ebrei le scorze dei meloni e delle angurie nei mesi caldi, e le pietre ricoperte di neve, in inverno. Da queste battaglie sorgevano grevi domande sulle motivazioni di tanta ostilità, risolte però dalla mostruosità dell’altro, dipinto come un pericolo da cui allontanarsi:

«Perché facevamo queste battaglie? Queste guerriglie? Perché inseguivamo quei moşe, quei cehü e lanciavamo loro le pietre? Perché la vittoria era così dolce? Perché dovevamo sempre averla vinta noi? Perché erano cattive persone! Perché avevano botti piene di aghi appuntiti! Rapivano i bambini e li mettevano nelle botti! Dopo averli uccisi ne tracannavano il sangue. Per questo i bambini dovevano ascoltare le loro mamme, e non allontanarsi verso il quartiere ebraico. Dovevano fare i bravi e giocare davanti alle loro case, vicini alle loro mamme. (…) Poi un giorno i moşe, i nostri compagni di classe, senza nemmeno portarsi le loro botti, presero e se ne andarono, emigrarono. Il quartiere dei moşe si svuotò completamente. Ora le loro botti spinose erano di noi gâvur, le avevamo ereditate noi fılle. Stavolta eravamo noi i cehü. Sia cehü che gâvur!» (ivi: 122).

In questo esplicativo passaggio, Margosyan si rende conto di quanto sia movibile l’etichetta dell’alterità, quanto volubili i pregiudizi, indistruttibili gli stereotipi, e quanto possa pesare la conseguente discriminazione, generalmente infondata e sempre inumana; quanto sia alto, dunque, il prezzo che l’altro paga perché il ‘noi’ si possa autoidentificare. Gli ebrei, che dal basso della gerarchia sociale avevano subìto i soprusi dei più forti, migravano collettivamente verso un locus di identificazione e riconoscimento, mentre gli armeni avrebbero preso il loro posto nella prigione dell’alterità.

Letteralmente illuminante si rivela “l’epifania identitaria” raccontata nella storia Bozanlar’a gittik (‘Siamo andati a trovare la famiglia Bozan’; Margosyan (2016: 113), episodio in cui Mıgırdiç e i suoi familiari attraversano il quartiere “infedele” nell’oscurità della sera, diretti a casa di altri armeni. Il compito, ricevuto dal padre, di portare la lanterna per illuminare il sentiero, lo farà sentire il responsabile della sua “carovana”, la guida della sua gente lungo quel cammino così buio:

«Quella sera portavo io il kımbo. Per kımbo intendo quella lanterna di latta, somigliante a un imbuto, con dentro l’olio e lo stoppino, che illumina e riscalda. Nelle nostre strade di sera era buio pesto. Non si vedeva a un palmo di naso! Le uniche strade illuminate erano corso Gazi e corso Inönü, le vie principali della città (…) Il nostro battaglione annaspava. Io col mio kımbo, facevo un po’ di luce ai primi della fila, poi controllavo che nessuno fosse rimasto indietro. Tenendo per mano la mia sorellina, di tanto in tanto tiravo anche mia nonna per la veste. Ero io la luce! Ero io il Sole che Dio aveva promesso!».

Lingua madre [4] e religione sono dunque le colonne portanti dell’identità armena. La chiesa di Surp Giragos (San Ciriaco), il più grande edificio di culto armeno nella Turchia asiatica, era il luogo d’incontro e raccoglimento di tutti gli armeni di Diyarbakır. Per bambini e adulti armeni, le maggiori figure autoritarie erano rispettivamente i padri della famiglia e il prete che recitava la messa ogni domenica. I piccoli fedeli, catapultati dentro la collettività armena, in quei riti e luoghi che ne perpetuavano l’identità, si limitavano ad essere spettatori passivi, compartecipi per volere degli adulti:

«Durante l’ennesima messa domenicale, il nostro sacerdote prendeva un pezzo di pane e un calice di vino che rappresentavano il corpo del nostro profeta Gesù e voltandosi verso i fedeli come sempre diceva ‘prendete, mangiate, questo è il mio corpo! Bevete, questo è il mio sangue’. Io in quegli anni non capivo che significato avessero quelle parole che il nostro sacerdote pronunciava in armeno: ‘Prendete, mangiate, bevete!’ per di più in armeno classico, un armeno antico duemila anni! Per noi, ascoltare la predica del sacerdote era come seguire uno spettacolo teatrale che sapevamo a memoria, ma non capivamo perché dovessimo assistervi ogni domenica. Eh, sinceramente queste messe che duravano minimo tre ore e mezza, in cui dovevamo rimanere in piedi ad ascoltare la nostra lingua madre, come fosse la lingua dei pappagalli, ripetuta sempre nello stesso spettacolo, solo perché ce lo ordinavano i nostri genitori, per poi ricevere in premio un misero pezzo di ostia e tornarcene a casa, non era un’ingiustizia?» (Margosyan 2015:18).

Durante l’inverno si doveva andare a scuola; durante le tanto attese vacanze estive, tempo di pesca e nuotate nel fiume Tigri, Margosyan era invece costretto trascorrere i pomeriggi a casa del sacerdote, Der Arsen, per studiare la lingua armena:

«Perché? Perché l’aveva ordinato mio padre, ed io dovevo obbedire. Perché a casa nostra, dopo Dio che aveva creato il mondo e le sue leggi, vigevano le regole di mio padre. Se padre Arsen incarnava Dio in chiesa, mio padre lo incarnava dentro casa nostra!» (ivi: 22).

Il padre, autoritario come «Dio in terra», decide che suo figlio dovrà lasciare Diyarbakır, che dovrà, «in quattro e quattr’otto, andare a studiare ed essere un uomo» (Margosyan 2018:114). Sfuggito alla carovana di deportati per bere l’acqua del Tigri, all’età di quattro anni, solo, smarrito, salvato e adottato da una famiglia curda che l’aveva chiamato Ali, cresciuto lavorando come pastore, parlando la lingua zazaki e fingendosi musulmano fino all’età adulta (2006: 59), il padre di Margosyan non aveva potuto imparare la lingua armena ed essere un uomo vero: due grandi rinunce che hanno stroncato l’identità, ne hanno distrutto l’integrità, estirpato le radici. Spingendo Mıgırdiç ad imparare la sua lingua madre in un collegio armeno, il padre voleva salvare la sua identità e trasmetterla al figlio, voleva che l’identità contenuta nella lingua, nella fede e nella memoria armena, facesse parte anche del suo percorso di vita, non andasse perduta. Tanto da mandarlo a Istanbul. Il programma condotto dal patriarca armeno d’Istanbul, dovuto alla mancanza di scuole e chiese armene in Anatolia, intendeva raccogliere i figli di famiglie armene meno abbienti e portarli ad Istanbul perché ricevessero un’educazione armena e formassero il ‘capitale armeno’ per la futura comunità.

L’identità individuale, armena, linguistica del giovane migrante è in crisi quando abbandona il suo nido e si trasferisce in città, dove si sente solo, altro, estraneo. Ad Istanbul, nonostante entri in contatto con coetanei armeni, Margosyan rappresenta per questi l’alterità: viene dall’Anatolia, parla un turco imperfetto, ha l’aspetto di un paesano. Al collegio armeno Karagözyan, dov’è stato “spedito” per imparare la sua lingua madre ed essere uomo, i suoi futuri compagni lo accolgono in questa maniera:

«Non avrei mai immaginato che appena messo piede a Istanbul, appena trasferiti nell’orfanotrofio armeno Karagözyan a Şişli, la parola turca gâvur e curda fılla, che partendo mi ero lasciato alle spalle, si sarebbe trasformata in quell’esclamazione derisoria dei bambini armeni: Correteeee, correteee! Sono arrivati i curdi dall’Anatolia!» (ivi: 38).

Margosyan realizza allora di avere non solo molteplici e poliedriche identità, ma anche di portare addosso svariate etichette di alterità, volubili a seconda del mittente e del suo punto di vista. La difficoltà riscontrata nell’identificarsi nel nuovo contesto stambuliota:

«Quant’era diverso il mio mondo da quello dei miei compagni di classe, che concentrati seguivano la lezione dell’insegnante alla lavagna e ligiamente prendevano appunti su appunti…Intorno a me era tutto estraneo, perfino la lavagna che mi stava di fronte! Nelle scuole delle mie zone era nera, qui verde scuro!» (Margosyan 2006: 59).

Ogni cosa e persona, agli occhi del giovane Margosyan, appare sconosciuta, diversa, non identificata. Come su un altro mondo, si trova circondato da estraneità, nella città, nella nuova gente, nei cibi, negli odori:

«Quando sentì che in quella grande città mettevano i limoni nel tè e nella zuppa era inorridito, quasi senza parole! Quel disgustoso, insipido e magro brodo di frattaglie di pollo in cui sguazzavano dei vomitevoli spaghettini che sembravano dei vermi non era una zuppa, era solo un imbroglio che i cittadini s’infliggevano! Spremere il limone sulla zuppa? No, mai, dieci volte, cento volte no!» (2015 :73).

I ragazzi mandati a studiare a Istanbul erano tutti di sesso maschile. Per Margosyan, le donne, in particolare quelle della sua famiglia, e in assoluto la madre, sono il simbolo più saldo di amore e forza. Il ruolo cruciale delle donne consisteva nella restituzione del nucleo familiare, ed anche nazionale. La figura materna era vista come un legame tra le radici, estirpate, e il presente, da ricostruire. Come figura biologica, il corpo femminile avrebbe riprodotto le nuove generazioni, quelle che avrebbero ricreato un futuro armeno. Come figura sociale, la madre, crescendo i bambini secondo i dettami della propria comunità, avrebbe (ri)dato alla società la componente di cittadini armeni che aveva rischiato di sparire. Nelle sue narrazioni d’Anatolia, però, Margosyan lascia intendere delle caratteristiche molto chiare attribuibili alla società patriarcale, che marcano quindi una forte dicotomia di genere, sbilanciata verso la posizione di controllo e superiorità maschili:

«Le ragazze in età da matrimonio, vale a dire verso i quindici-sedici anni, anche quattordici, a volte ancora sui tredici, dovevano rinunciare alla fanciullezza e donarsi al loro marito. Dalle nostre parti non era comune limitarsi a due o tre figli. Una donna doveva avere, dalle cinque alle otto volte, un pancione fino al naso, grande come le angurie di Diyarbakır. Se l’ospite che arrivava al mondo era una bambina, allora era stato tempo sprecato. Non contava. Se invece era un pascià, allora si poteva cantare vittoria. Per spiegarlo in cifre: un figlio maschio scemo, valeva quanto quattro femmine perfette» (Margosyan 2018: 24-25).

La caleidoscopica realtà, ora vivace ora amara, in cui ritrovano il loro posto testimonianze di luoghi e persone non più esistenti, risale a parecchi anni fa, ma non per questo può dirsi superata in tutti i suoi aspetti. Margosyan, condividendo con il lettore l’analisi di diverse vicende, lo invita anche a guardare al dualismo tra identità e alterità come importante occasione di confronto e dialogo, piuttosto che di prevaricazione e superiorità sull’altro. Le radici e le identità collettive, spesso avvinghiate alla soggettività e rivendicate dall’alto, chiudono la porta alle risorse e al progresso che possono costruirsi solo insieme all’altro. Considerando infatti che l’io, l’altro, il diverso, facciano parte dell’esistenza di ogni essere umano, barricarsi nella caverna della propria identità e della propria cultura, innalzare torri di Babele puntate alla superiorità culturale, dipingere l’alterità come mostruosa, continuerà a togliere occasioni di scambio e socialità con chi ne sta, o ne è tenuto fuori, a bruciare quel terreno in cui sia identità che alterità potrebbero trovare e rispettare il proprio e l’altrui spazio.

Interessante la risposta che dà il nostro scrittore quando gli viene chiesto che persone siano gli armeni. «Vi hanno mai rivolto una domanda del genere? A me sì, e per di più davanti a una platea. (…) Cercai di spiegare ai presenti che anche gli armeni non hanno nessuna differenza dalle persone che riempivano il salone, che ognuno di loro, grazie a Dio, ha due mani, due piedi, due occhi, due orecchie e soprattutto “due facce”, esattamente come ogni altra persona» (Margosyan 1999:13).

Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019

Note

[1] https://www.arasyayincilik.com/tr/yazarlar/hagop-mintzuri/27

[2] https://it.wikipedia.org/wiki/Pogrom_d%27Istanbul

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Student_Oath_(Turkey) [2 febbraio 2019]

[4] Anche se in stretta correlazione con la fede religiosa, la lingua madre che porterà Margosyan via da Diyarbakır, quella, cioè, che andrà a studiare in collegio a Istanbul, è l’armeno moderno. Le messe di cui racconta erano invece recitate in armeno antico.

Riferimenti bibliografici

Bachtin, Michail. 2001. Estetica e romanzo, [traduzione di C. Strada Janovic], Einaudi, Torino.

Deleuze, Gilles. Guattari, Félix. 1975. Kafka, Per una Letteratura Minore, Feltrinelli, Milano.

Margosyan, Mıgırdiç. 2018. Gâvur Mahallesi, Aras, Istanbul.

Margosyan, Mıgırdiç. 2016. Söyle Margos Nerelisen?, Aras, Istanbul.

Margosyan, Mıgırdiç. 2015 Biletimiz Istanbul’a Kesildi, Aras, Istanbul.

Margosyan, Mıgırdiç. 2006. Tespih Taneleri, Aras, Istanbul.

Remotti, Francesco. 2010. L’ossessione identitaria. Laterza, Bari.

Salmaner, Muge. 2014. The Bittersweet Taste of the Past: Reading Food in Armenian Literature in Turkish, University of Washington.

Spinner-Halev, Jeff. 1999. Cultural Pluralism and Partial Citizenship. In Christian Joppke and

Steven Lukes [a cura di] Multicultural Questions, Oxford Scholarship.

______________________________________________________________

Fabrizia Vazzana, turcologa, turcofona e appassionata viaggiatrice, giovane laureata in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia , con una tesi di laurea dal titolo Poesia di strada, strade di poesia (raccolta inedita di poesie turche tradotte in lingua italiana), e specializzata con una tesi I racconti di Margosyan. Memorie di un infedele, s’interessa da vicino alle tematiche sociali e culturali riguardanti la Turchia (e non solo), da quando vi si reca per progetti di volontariato internazionale (SVE).

_______________________________________________________________