il centro in periferia

di Nicola Martellozzo

Per un’antropologia dentro le istituzioni

Da più di un anno abbiamo imparato a conoscere l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il suo direttore, Tedros Ghebreyesus, con le sue periodiche relazioni sulla pandemia di Covid-19. Se in passato l’OMS era relegata, a livello di immaginario pubblico, al contrasto di malattie epidemiche nei Paesi del Terzo mondo, oggi è diventata un interlocutore sociale di primo piano per gli Stati occidentali e la loro popolazione. Tuttavia, nonostante questa nuova familiarità, pochi sanno effettivamente come agisca questa istituzione internazionale, quali siano le sue modalità d’intervento, in che modo s’inserisca all’interno delle Nazioni Unite, o il fatto che il suo operato dipenda anche da finanziamenti privati. Ancora meno sono gli studiosi di scienze sociali che si sono dedicati allo studio di istituzioni internazionali come l’OMS.

È interessante notare come nonostante gli antropologi si siano confrontati molto spesso – e molto presto – con lo studio delle istituzioni politiche e amministrative, solo una frazione minima di quelle ricerche sia stata dedicata al contesto occidentale, e solo di recente. Un esempio celebre è lo studio di Bruno Latour (2020) sulla costruzione delle leggi e le dinamiche amministrative nel Consiglio di Stato, importante organo giurisdizionale francese. Ma, come domanda un’altra importante antropologa esperta di legge, «che succederebbe se, ‘reinventando’ l’antropologia, gli antropologi dovessero studiare la cultura del potere piuttosto di quella che non ha potere? […] Studiare ‘chi sta in alto’ come ‘chi sta in basso’ ci condurrebbe a porci molte domande di senso comune al contrario» (Nader 1979: 279). Non si tratta solo di cambiare prospettiva analitica, ma di adottare nuove posture metodologiche e nuove forme di coinvolgimento.

Tutto questo trova espressione nel recente volume di Antonino Colajanni, Lia Giancristofaro e Viviana Sacco (Cisu edizioni, 2020) che, come riporta il suo sottotitolo, offre una panoramica della dimensione culturale nei programmi di istituzioni come l’UNESCO, la Banca Mondiale, la FAO e l’IFAD. I tre autori si concentrano in particolare sulle modalità con cui il patrimonio culturale viene gestito da queste diverse “emanazioni” delle Nazioni Unite; patrimonio inteso nell’accezione più ampia di eredità culturale (cultural heritage), che include sia la tutela dei beni culturali materiali e immateriali, sia la salvaguardia e la promozione dei diritti umani, principio cardine delle Nazioni Unite. Questo focus sulla dimensione culturale permette di evidenziare il ruolo degli antropologi all’interno di queste istituzioni, a livello di orientamenti generali e di progetti specifici. Il libro, inoltre, è stato dato alle stampe in un momento cruciale per le pratiche di patrimonializzazione e le normative di tutela del patrimonio in Italia.

La ratifica della Convenzione di Faro (2005) da parte del Parlamento ha permesso finalmente di integrare gli stimoli più recenti circa la gestione del cultural heritage, che si è scelto di tradurre come “eredità culturale” proprio per smarcarsi da quella concezione materiale del patrimonio che continua a persistere in Italia. Tutta la Convenzione ruota attorno al riconoscimento del rapporto indissolubile tra eredità culturale e comunità cui appartiene, definita non a caso heritage community. Questa enfasi sulla dimensione comunitaria delle pratiche di individuazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio permette una redistribuzione del capitale simbolico e dei rapporti di potere a favore delle comunità stesse (Giancristofaro 2021). Al contempo, costituisce un’occasione per dare centralità alla figura e alle competenze professionali dell’antropologo all’interno delle istituzioni che si occupano della tutela del patrimonio.

La crescente domanda di patrimonializzazione, infatti, sta portando sempre più professionisti dei beni DEA a contatto con organizzazioni non-governative, agenzie internazionali ed enti ministeriali, svolgendo attività di ricerca sociale come funzionari – più o meno strutturati – di queste istituzioni. La loro presenza all’interno della macchina amministrativa cambia inevitabilmente il modo di condurre una ricerca etnografica, ma permette altresì di studiare da vicino la dimensione umana dietro la facciata dell’istituzione. A mio avviso, uno dei pregi di questo volume sta proprio nelle descrizioni dei meccanismi che regolano la vita di istituzioni internazionali famose, ma di cui raramente traspaiono le dinamiche interne. Tutti conoscono a grandi linee la missione della FAO, ma solo pochi hanno un’idea precisa di quali siano i retroscena nell’assegnazione dei progetti, in che modo determinati specialisti (come gli antropologi) vengano o non vengano coinvolti, o il peso esercitato da singole personalità influenti. Un esempio, descritto nella prima parte del volume da Viviana Sacco, è la ridefinizione del concetto di cultura nei programmi dell’UNESCO legata alla collaborazione di Lévi-Strauss e Alfred Métraux. Sacco ha una conoscenza di prima mano di questo tema, che le deriva sia dalla sua ricerca etnografica condotta all’interno della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e nella sede principale di Parigi, sia dalla sua attività di consulenza per l’IFAD nel contesto dell’America latina.

Il saggio di Sacco riprende ed estende quella prima esperienza di campo, integrando le retoriche istituzionali dell’UNESCO con le pratiche individuali quotidiane, evidenziando la loro capacità di influenzare, promuovere e in alcuni casi ostacolare il cambiamento delle narrazioni ufficiali. Questo approccio permette di superare quella rappresentazione delle istituzioni come entità monolitiche e impersonali, rivelandone al contrario la fragilità e gli inceppamenti. Lia Giancristofaro e Valentina Lapiccirella Zingari avevano già condotto un’operazione simile sulla “macchina della Convenzione” UNESCO; messa a nudo nei suoi meccanismi e nelle sue pratiche decisamente umane, si mostrava come un potere tutto sommato «fragile e marginale» (Giancristofaro & Lapiccirella Zingari 2020: 211). Nel suo saggio Giancristofaro torna nuovamente su questo aspetto dell’UNESCO, evidenziando il carattere diplomatico delle sue attività, una condizione a suo modo inevitabile data la dipendenza da finanziamenti internazionali e l’impossibilità di esercitare vincoli concreti sugli Stati-parte. Tale aspetto rende ancora più importante il ruolo propositivo dei Dossier di Candidatura, presentati da comunità locali e ONG di concerto con le singole Nazioni aderenti.

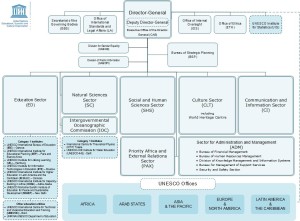

L’UNESCO, del resto, nasce nel secondo dopoguerra con una missione piuttosto specifica: favorire il dialogo tra gli uomini e il rispetto dei diritti umani. Questi obiettivi astratti vengono perseguiti attraverso una serie di organizzazioni, dipartimenti e commissioni, un’articolata struttura amministrativa che orienta i propri interventi attorno a determinati principi guida, tra cui quello della cultura. Si capisce dunque perché sia così importante ricostruire le trasformazioni storiche di questo concetto: esse non riflettono solo un diverso atteggiamento dell’UNESCO verso la nozione di cultura, ma mostrano altresì come gli antropologi si sono rapportati a questo concetto fondamentale per il proprio sapere. La ricostruzione di Sacco evidenzia una serie di transizioni storiche: mentre nel primo decennio di attività UNESCO la cultura era intesa come un insieme di pratiche formative o un bagaglio di conoscenze, nel decennio successivo l’enfasi viene posta su un’accezione pluralistica, tesa a favorire l’instaurarsi di un dialogo interculturale. Con gli anni Novanta avviene un deciso cambio di passo: la cultura viene usata per superare la dimensione puramente economica del concetto di sviluppo, e il patrimonio culturale diventa una risorsa capace di favorire processi positivi sul territorio.

a medesima traiettoria appare anche esaminando l’attività normativa dell’UNESCO: nel corso degli anni Convenzioni, Accordi e Dichiarazioni passano progressivamente da fornire definizioni prescrittive del patrimonio a darne una lettura processuale, riconoscendo al contempo la dimensione immateriale del cultural heritage. Si tratta di un passaggio fondamentale che ritroviamo oggi al cuore della Convenzione di Faro, ma che per lungo tempo ha avuto difficoltà ad imporsi. Ciò si spiega con la resistenza opposta da quelli che Regina Bendix chiama heritage regimes (Bendix, Eggert & Peselmann 2013), ossia particolari assemblaggi di gruppi, istituzioni, normative, e pratiche che orientano la concezione stessa del patrimonio culturale. Questi assemblaggi, capaci di trasformare «a cultural monument, a landscape or an intangible cultural practice into certified heritage» (Bendix, Eggert & Peselmann 2013: 11), nascono proprio per descrivere la ricezione delle Convenzioni UNESCO da parte degli Stati aderenti. Un esempio è l’Italia, la quale ha mantenuto a lungo un’impostazione fortemente materiale – anzi, monumentale – dei beni culturali, che ritroviamo ancora riflessa nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Certo, non bisogna nemmeno esagerare la separazione tra materiale e immateriale; piuttosto, riconoscere la commistione delle due dimensioni nella gran parte dei beni culturali, e dunque la necessità di accoglierli entrambi nei processi di patrimonializzazione.

Giancristofaro si sofferma a più riprese sulle zone grigie nell’applicazione dei diritti culturali in Italia, mostrando come tali frizioni siano dovute a certe posture istituzionali: oltre al difficile superamento “ideologico” del Codice, vanno annoverati i finanziamenti ridotti ai Ministeri incaricati di gestire il patrimonio culturale, tra i quali si registra uno scarso dialogo e una tendenza alla settorializzazione interna; se aggiungiamo poi i lunghi tempi richiesti dagli iter parlamentari per la ratifica o la valutazione di leggi ad hoc (ricordiamo i sette anni richiesti per la Convenzione di Faro), si capisce perché in Italia manchi una strategia nazionale efficace e integrata. Tuttavia, questa debolezza da parte dello Stato mette ancor più in evidenza il ruolo della società civile nel promuovere iniziative e progetti, come la presentazione dei Dossier di Candidatura o l’avvio di collaborazioni internazionali. In questo senso, la società civile può giocare un ruolo importante nella trasformazione del “nostro” heritage regime.

Tornando alle riflessioni di Sacco, tra le pratiche individuali quotidiane capaci di influenzare l’UNESCO va annoverata sicuramente una certa rivalità corporativa interna. Tali tensioni riflettono non solo differenze ideologiche ma, più pragmaticamente, una competizione per i fondi e il finanziamento delle attività del proprio gruppo. Il cambiamento del concetto di cultura nell’UNESCO riflette così anche il mutare degli equilibri di potere all’interno della struttura amministrativa: troviamo opposte tra loro una visione umanistica classica, in cui la cultura assume una valenza di educazione personale – affine all’idea di paideia – e una concezione antropologica che enfatizza invece il patrimonio culturale e i saperi immateriali. Al di là di questi attriti corporativi, l’aspetto interessante evidenziato da Sacco è che entrambe le concezioni di cultura rimandano al medesimo nucleo concettuale, presente nell’etimologia della parola: colere, infatti, significa “coltivare”, un esercizio di cura riferibile sia alla terra che all’uomo. Le culture, in senso antropologico, non sono altro che modi di coltivare umanità.

La complessità del patrimonio culturale e il diritto al cambiamento

Alla luce di questa radice comune tra coltura e cultura, non stupisce che nel suo saggio Lia Giancristofaro sottolinei l’affinità tra i concetti di patrimonio e biodiversità. Entrambi, infatti, sono il risultato di processi storici di invenzione, selezione e conservazione. Questa somiglianza diventa immediatamente evidente se consideriamo il recupero delle sementi antiche: qui la preservazione dell’agro-biodiversità territoriale è al tempo stesso tutela del patrimonio culturale della comunità, come insieme di tecniche e saperi legati alla coltivazione. I semi, in questo modo, diventano veri e propri archivi bio-sociali (Harrison 2017) di cui ogni generazione è depositaria temporanea all’interno di una comunità d’eredità (heritage community). Inoltre, la coltivazione in situ di queste sementi lascia il patrimonio vivo, aperto al cambiamento, a differenza di quanto accade con una conservazione nelle banche del germoplasma o, analogamente, con la musealizzazione.

L’interesse di Giancristofaro per il patrimonio culturale non è certo nuovo: abbiamo già ricordato il volume scritto con Lapiccirella Zingari, dedicato al complesso rapporto tra società civile e patrimonio immateriale. Già professoressa associata presso l’Università di Chieti, Giancristofaro applica la sua formazione giuridica ai processi di patrimonializzazione e allo studio delle istituzioni, partecipando inoltre alle attività del Forum delle ONG accreditate. Non si tratta nemmeno di un interesse accademico distaccato: come ricercatrice e membro di SIMBDEA, Giancristofaro è impegnata nel progetto di iscrizione nella Lista di Salvaguardia urgente UNESCO della festa di S. Domenico abate di Cocullo. Questa manifestazione è uno dei casi etnografici (insieme al Carnevale di Aalst) che l’antropologa presenta nel suo saggio per descrivere gli accordi e le frizioni tra le gerarchie di valori messe in campo da comunità, istituzioni e dagli stessi antropologi nelle pratiche di patrimonializzazione.

La proposta di inserimento del rito dei serpari di Cocullo non è frutto di una consulenza estemporanea dell’etnografa alla comunità locale, bensì di una collaborazione sostenuta da un’esperienza di campo lunga quarant’anni, durante i quali Giancristofaro ha potuto osservare e documentare le trasformazioni della festa. Si tratta di un cambiamento significativo, che testimonia da una parte la volontà degli abitanti di Cocullo di tutelare la propria eredità culturale, e dall’altra la disponibilità di negoziare certi aspetti del patrimonio alla luce di nuove sensibilità e normative. I serpari che danno il nome alla manifestazione religiosa sono le persone detentrici di un sapere specifico riguardo i serpenti che abitano nei boschi circostanti la cittadina abruzzese.

La festa di S. Domenico prevede infatti la cattura di alcune specie di serpenti, successivamente manipolati dai serpari e posti, durante la processione, sulla statua del santo. Il coinvolgimento dei serpenti, come veri e propri co-produttori culturali del culto di S. Domenico, ha però provocato una serie di proteste da parte di gruppi animalisti e di attriti con istituzioni nazionali, sintomo di un generale cambiamento nella sensibilità collettiva verso il trattamento degli animali. Gli abitanti di Cocullo hanno dimostrato in questo frangente – potenzialmente critico per la sopravvivenza della festa – la capacità di trasformarsi e adattarsi in risposta alla nuova temperie culturale, alterando la propria tradizione per tutelare la propria eredità comunitaria.

Faccio un uso volontariamente distinto di questi due termini, seguendo le riflessioni della stessa Giancristofaro in merito alle differenze tra questi concetti e le loro conseguenze sulle pratiche di patrimonializzazione. La tradizione, infatti, è una nozione prospettica, fondata su uno sguardo che dal presente guarda a elementi culturali del passato riconoscendovi una filiazione diretta. Questo atteggiamento di “tradizionalizzazione” rischia però di venire abusato all’interno di retoriche identitarie sia da parte di gruppi marginali che da parte di Stati nazionali. Il patrimonio può essere pensato in questo caso come un «surrogato politico dell’identità» (Giancristofaro & Lapiccirella Zingari 2020: 57), in cui la tradizione assume tratti conservativi e sacrali, offrendo il destro a manipolazioni politiche piuttosto pericolose. Questo è uno dei molti “lati oscuri” del patrimonio, aspetti che spesso vengono trascurati dalle logiche positive di tutela, ma che invece hanno un peso rilevante nelle pratiche internazionali di patrimonializzazione.

Sotto la definizione di negative heritage troviamo così patrimoni culturali avversati, contestati, finanche sistematicamente sabotati. Questo concetto segna anche il limite dell’affinità tra patrimonio culturale e biodiversità nelle narrazioni ufficiali dell’UNESCO; o per meglio dire, evidenzia la difficoltà di coniugare tale visione universalistica e conservativa (beni culturali come biodiversità minacciata) con il riconoscimento di dissonanze e differenze culturali (Meskell 2002: 570). La mancata gestione di queste tensioni può portare alla negazione del concetto stesso di patrimonio, un anti-heritage, come forma estrema di resistenza all’ethos normativo dei regimi internazionali del patrimonio. Questo atteggiamento rappresenta il picco di una condizione molto più diffusa, cioè la dissonanza tra le gerarchie di valori delle comunità e delle istituzioni internazionali interessate alla tutela del medesimo patrimonio.

Il caso del Carnevale di Aalst è emblematico di tale situazione; come descritto da Giancristofaro, questa manifestazione popolare era stata inserita nel 2010 nella Lista rappresentativa dell’UNESCO, come patrimonio immateriale della cittadina belga. Tuttavia, nove anni dopo, il Comune di Aalst ha ottenuto la rimozione del proprio Carnevale dalla stessa Lista, perché in disaccordo sulla necessità di “censurare” certi aspetti della manifestazione. Gli aspetti in questione sono gli elementi di forte antisemitismo espressi nei carri mascherati, con caricature di ebrei, nazisti e rappresentazioni satiriche della Shoah. Presentato come un ripristino dell’originaria “libertà espressiva” del Carnevale e della comunità di Aalst[1], Giancristofaro evidenzia come, in realtà, questa prospettiva polarizzante (sul piano etico e politico) trascuri completamente la dimensione aggressiva della spettacolarizzazione del Carnevale: non più rituale internamente condiviso dalla comunità, ma performance mediatica senza possibilità di replica. Confrontato con la festa dei serpari, il carnevale belga ha dimostrato molta meno capacità di trasformazione, e decisamente meno attenzione alla sensibilità contemporanea; invece di esercitare il suo diritto al cambiamento, si è arroccato sul dovere della conservazione.

I casi etnografici che abbiamo sommariamente riassunto mostrano come l’esercizio di questo diritto al cambiamento da parte delle comunità – specie quelle più marginali – intersechi tutta un’altra serie di diritti umani. Per esempio il diritto alla salute, il cui statuto apparentemente solido per le società occidentali è stato messo a dura prova dalla pandemia. La diffusione del Covid-19 ha spinto l’Organizzazione Mondiale della Sanità a promuovere processi co-partecipativi per elaborare strategie di cura efficaci, tenendo conto anche di quelle che in passato erano definite etno-medicine. La pandemia ha obbligato l’OMS, istituzione che per certi versi incarna il concetto stesso di biomedicina occidentale, a tornare sulla complessa questione del riconoscimento pubblico delle medicine tradizionali, intese però come parte integrante di sistemi culturali. La difficile negoziazione tra queste forme di conoscenza indigena/popolare/subalterna e gli assunti universalistici della biomedicina può essere agevolata proprio dagli antropologi, spostando l’accento dalla pretesa di una validità scientifica al riconoscimento di un’utilità culturale contestuale.

Come vedremo parlando degli interventi dell’IFAD in campo ambientale, questo riconoscimento poggia su una forte consapevolezza da parte delle stesse popolazioni, che rivendicano una propria “cultura” cooptando i concetti dell’UNESCO a proprio vantaggio. Questo significa anche che, a dispetto di quell’immagine persistente che vuole queste comunità marginalizzate e bisognose di guida, esse possiedono una grande conoscenza dei diritti internazionali che impiegano in modo “contro-egemonico”. Penso alle iniziative contro la deforestazione in Amazzonia, o a speaker internazionali come Davi Kopenawa. Come osserva Giancristofaro: «Le periferie del mondo, rivendicando la propria cultura e il proprio diritto al cambiamento, prendono forma come avamposti etnici urbani, avanguardie di campagna, neo-formazioni meritevoli di una osservazione trasversale».

Soprattutto, queste trasformazioni avvengono talvolta contro le aspettative di alcuni antropologi, che come nel caso del Carnevale di Aalst si trovano talvolta incapaci di superare il parteggiamento pro e contro l’UNESCO. La rivendicazione della cultura da parte delle popolazioni subalterne, così come la forte responsabilizzazione delle heritage community sono entrambi aspetti emergenti di una nuova complessità del patrimonio culturale. L’altro lato di questa complessità è costituito da pratiche e saperi problematici, come l’infibulazione, il maltrattamento degli animali, gli “inchini” delle processioni verso i mafiosi, o atteggiamenti xenofobi più o meno espliciti. Si tratta di aspetti che non possono essere dimenticati, e che obbligano gli antropologi ad interrogarsi sul proprio posizionamento e sulla propria metodologia.

Riconoscere questa complessità non significa dover rinunciare al confronto con le comunità e ad ogni possibilità di rappresentazione dell’Altro. Nonostante gli approcci più critici e tutte le possibili “svolte”, l’antropologo non può fare a meno di parlare per l’altro, non può rifiutare la rivendicazione fondante del proprio sapere (Appadurai 1988: 20). Allora, una scelta possibile è quella di assumere consapevolmente questo aspetto a favore della mediazione tra attori sociali, pensando l’etnografo come uno di quegli intellettuali organici evocati da Gramsci. Certo, ogni contesto di ricerca è sempre percorso da asimmetrie di potere ma, come vedremo nel prossimo paragrafo, il coinvolgimento professionale degli antropologi nelle istituzioni mette in crisi la rappresentazione del ricercatore come figura egemone, valorizzandone però la funzione di mediatore.

Tra coinvolgimenti e (mancanti) riconoscimenti

Tra coinvolgimenti e (mancanti) riconoscimenti

Il saggio di Antonino Colajanni è dedicato alla presenza degli antropologi in istituzioni internazionali collegate alle Nazioni Unite, ossia la Banca Mondiale, la FAO e l’IFAD. Presupposto di questo esame è la distinzione di tre livelli di coinvolgimento nei confronti del sistema delle organizzazioni internazionali. Il primo è quello dell’analisi storico-critica condotta dall’esterno, in cui l’antropologo assume le istituzioni come oggetto di studio, e che definisce un campo disciplinare specifico. Il livello successivo vede un coinvolgimento professionale più strutturato, in cui l’etnografo viene assunto come funzionario e destinato alla ricerca sociale all’interno di progetti più o meno ampi. Il terzo e ultimo livello è quello della consulenza temporanea, in cui l’antropologo collabora all’interno di singole iniziative circostanziate, senza diventare parte della struttura amministrativa dell’istituzione. Il succedersi dei livelli è accompagnato da una progressiva perdita di autonomia circa le modalità e gli obiettivi della ricerca etnografica, cooptando le competenze professionali dell’antropologo per il conseguimento di obiettivi specifici. All’interno delle istituzioni internazionali le esigenze e gli interessi del singolo ricercatore vengono subordinati alle necessità del progetto e a quelle del gruppo inter-disciplinare di lavoro. Come nel caso di Sacco e Giancristofaro, anche l’analisi di Colajanni muove da una lunga esperienza personale come consulente per organizzazione internazionali (IFAD, UNDP) e come esperto nella Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero italiano degli Esteri.

Il percorso professionale di Colajanni è esemplare dei molti modi in cui l’antropologo può lavorare all’interno delle istituzioni nazionali e internazionali, proseguendo in parallelo la carriera accademica. Anche sotto questo profilo, in Italia c’è poca consapevolezza delle modalità con cui i professionisti dei beni DEA sono inquadrati all’interno dei vari Ministeri o nelle ONG. La mancanza di un Albo professionale viene supplito dal ruolo delle associazioni nazionali: SIAM, SIAC, SIMBDEA e SIAA, per citare le maggiori, sono a tutti gli effetti comunità di ricercatori accademici che garantiscono il valore e le qualità scientifiche dei propri membri. Diverso il caso di ANPIA, che si pone volontariamente fuori dal contesto accademico e dalle sue logiche per favorire una più sistematica professionalizzazione dell’antropologo, insistendo sul secondo e terzo dei livelli individuati da Colajanni. Nonostante la parziale diversità dei loro obiettivi, tutte queste associazioni rappresentano degli intermediari tra l’antropologo e le istituzioni, e (auspicabilmente) viceversa. Per quanto riguarda le pratiche di patrimonializzazione, va ricordato che SIMBDEA è anche l’unica organizzazione non-governativa accreditata dall’UNESCO per l’Italia, e che ha dunque la possibilità di promuovere e seguire i processi di candidatura alle Liste del patrimonio.

Tornando alla presenza degli antropologi all’interno dell’UNESCO, già Sacco ricordava i nomi celebri di Alfred Métraux e Claude Lévi-Strauss, coinvolti nel secondo dopoguerra grazie alle loro competenze e alla loro autorità nella disciplina. I loro rapporti di collaborazione sono classificabili rispettivamente al secondo e al terzo livello: Métraux fu infatti pienamente integrato nelle strutture istituzionali, gestendo diversi progetti nell’America latina, mentre la collaborazione di Lévi-Strauss fu più saltuaria, caratterizzata anche da tensioni e disaccordi con l’organizzazione internazionale. Al di là del contributo a progetti specifici, entrambi dedicarono le proprie riflessioni alla questione razziale; tema quantomai importante all’indomani della seconda guerra mondiale, nel 1950 l’UNESCO promulgò la Dichiarazione sulla razza con cui veniva smentita qualunque correlazione tra caratteri fenotipici e aspetti intellettivi o comportamentali.

II progetto della Dichiarazione fu affidato ad Ashley Montagu, allievo poco conosciuto di Malinowski ma molto famoso negli Stati Uniti come divulgatore scientifico e per la sua partecipazione negli anni Cinquanta al Tonight Show. Le sue riflessioni sulla razza hanno ricevuto un’ampia eco grazie al volume Man’s Most Dangerous Myth. The Fallacy of Race (Montagu 1966), con quella che oggi definiremmo un’operazione di debunking verso le argomentazioni razziste del Novecento. L’aspetto divulgativo, del resto, caratterizzava anche la collaborazione di Lévi-Strauss con l’UNESCO: il suo volume Razza e storia (Lévi-Strauss 1967) nasce proprio dal tentativo di comunicare in modo efficace conoscenze antropologiche ad un vasto pubblico. Tuttavia, la parziale revisione di alcuni di quei concetti, integrati nel frattempo nelle narrazioni istituzionali dell’UNESCO, portarono Lévi-Strauss a rivalutare certi aspetti dell’istituzione internazionale, le cui pretese universaliste degli anni Settanta rischiavano di rimanere superficiali e difficilmente traducibili in interventi efficaci. Anche Métraux sperimentò una perdita di entusiasmo nei confronti dell’UNESCO, provocata però dalla sua attività interna di burocrate: le esigenze pragmatiche delle sue mansioni amministrative limitavano fortemente le esigenze scientifiche della ricerca. Da notare che questa tensione continua a riproporsi anche oggi nell’antropologia applicata, per esempio nelle tempistiche dell’etnografia: progetti e consulenze richiedono tempi stretti, apparati teorici versatili e la capacità di esprimere sinteticamente i risultati.

Tuttavia Colajanni sottolinea come una seppur minima “dose” di antropologia delle istituzioni rimane necessaria ad ogni livello, per «svolgere un buon lavoro di ricerca in grado di far conoscere a fondo sia l’agenzia che propone i cambiamenti, sia gli attori sociali che in base agli interventi dall’esterno vedono cambiare in parte la loro vita sociale, politica, economica e culturale». Inoltre, una simile prospettiva permette di supplire alla generale mancanza di studi antropologici sulle istituzioni internazionali che già lamentava Laura Nader e su cui Viviana Sacco è tornata a più riprese. Se ne ha una percezione immediata ricostruendo il coinvolgimento degli antropologi nella Banca Mondiale, l’importante istituto di credito internazionale che dagli anni Novanta ha iniziato – in linea con l’UNESCO – ad allargare la visione economica dello sviluppo per comprendere anche l’aspetto culturale. A fronte di una quasi totale mancanza di lavori di ricerca sociale su questa istituzione, i suoi programmi di sviluppo hanno visto la partecipazione di numerosi antropologi, tra cui spicca Michael Cernea con la sua collaborazione trentennale. Tuttavia, gli scarsi risultati ottenuti e le limitazioni poste a questi coinvolgimenti danno l’impressione che l’orientamento culturale della Banca Mondiale non abbia prodotto una trasformazione sistematica, ma sia stato piuttosto una “concessione” alle nuove sensibilità degli anni Novanta.

L’adozione superficiale delle riflessioni antropologiche è evidente anche nel caso della FAO, anch’essa oggetto di ben pochi studi. Se da un lato i programmi FAO tentano di rispondere all’insicurezza alimentare mondiale, le sue modalità d’intervento hanno trascurato a lungo la dimensione culturale delle pratiche agricole, così come hanno sottovalutato il corpus di conoscenze ambientali indigene. Questa sorta di miopia è la stessa che ha portato l’OMS a trascurare l’integrazione della medicina tradizionale nei più ampi sistemi culturali, minando così in partenza l’efficacia delle campagne vaccinali in Africa. Dal canto suo, la FAO ha cercato di rimediare a questa trascuratezza integrando ricercatori sociali nei propri uffici. È il caso di Patrizio Warren, che con la FAO ha intrattenuto per vent’anni rapporti come consulente, caratterizzati da un raro spirito critico nei confronti delle iniziative dell’istituzione. Vale la pena ricordare il progetto R.A.O. (Roles of Agricolture Project) che, coordinato da Warren, permise l’incontro e il confronto tra alcuni dei maggiori ricercatori sociali nel campo dello sviluppo e dell’antropologia economica.

L’adozione superficiale delle riflessioni antropologiche è evidente anche nel caso della FAO, anch’essa oggetto di ben pochi studi. Se da un lato i programmi FAO tentano di rispondere all’insicurezza alimentare mondiale, le sue modalità d’intervento hanno trascurato a lungo la dimensione culturale delle pratiche agricole, così come hanno sottovalutato il corpus di conoscenze ambientali indigene. Questa sorta di miopia è la stessa che ha portato l’OMS a trascurare l’integrazione della medicina tradizionale nei più ampi sistemi culturali, minando così in partenza l’efficacia delle campagne vaccinali in Africa. Dal canto suo, la FAO ha cercato di rimediare a questa trascuratezza integrando ricercatori sociali nei propri uffici. È il caso di Patrizio Warren, che con la FAO ha intrattenuto per vent’anni rapporti come consulente, caratterizzati da un raro spirito critico nei confronti delle iniziative dell’istituzione. Vale la pena ricordare il progetto R.A.O. (Roles of Agricolture Project) che, coordinato da Warren, permise l’incontro e il confronto tra alcuni dei maggiori ricercatori sociali nel campo dello sviluppo e dell’antropologia economica.

L’istituzione in cui probabilmente gli antropologi sono stati più accolti – e dove paradossalmente le loro competenze non sono riuscite ad imporsi in modo strutturale – è l’IFAD (International Fund for Agricultural Development). Organizzazione meno conosciuta tra quelle presentate finora, l’IFAD opera attraverso progetti mirati in regioni particolarmente povere per il miglioramento a breve termine dell’agricoltura locale. Dagli anni Novanta l’attenzione dell’istituzione si concentra progressivamente sulle popolazioni indigene dell’America latina, con una serie di progetti spesso gestiti da antropologi. In effetti, fin dai tempi di Métraux all’UNESCO, questa regione è stata particolarmente legata al lavoro degli etnografi. Lo stesso Colajanni ha lavorato come consulente per l’IFAD, seguendo a più riprese un progetto nel Venezuela. Tra i funzionari veri e propri possiamo ricordare Antonella Cordone, che con il suo background nella cooperazione internazionale e gli studi di scienze sociali ha svolto per quasi trent’anni un importante ruolo di mediatrice e coordinatrice del progetto I.P.A.F. (Indigenous Peoples Assistance Facility) rivolto alle popolazioni indigene. Tuttavia, il paradosso cui accennavamo sopra sta nel fatto che nonostante il coinvolgimento degli antropologi si sia tradotto in una maggiore efficacia in diversi progetti slegati tra loro, questo approccio non è mai stato messo a sistema, rimanendo marginale all’interno delle attività dell’IFAD.

L’atteggiamento dell’IFAD è sintomo di una più ampia tendenza delle istituzioni internazionali a confinare gli antropologi e le loro competenze all’interno di progetti destinati a popolazioni indigene o comunque “esotiche”. I motivi di questo atteggiamento sono molti: gli interessi settoriali dei primi antropologi coinvolti dalle Nazioni Unite, l’immagine confusa della disciplina data dal mondo accademico nell’immaginario pubblico, la mancanza di una formazione dedicata agli aspetti professionali e applicativi, tutti fattori che concorrono al mancato riconoscimento dell’antropologo come professionista della dimensione culturale dello sviluppo. Non per questo dovrebbero rinunciare alla loro presenza all’interno delle istituzioni internazionali, a favore di altri specialisti o ricercatori sociali. Al contrario, la crescente domanda di patrimonializzazione da un lato e il rilievo delle community heritage dall’altro, rendono più che mai importante il coinvolgimento degli antropologi all’interno di queste “fabbriche del patrimonio”, per parafrasare Latour. Lavorare dentro le istituzioni cambia necessariamente il modo di fare ricerca ma, come dimostra questo volume, questo non significa affatto rinunciare a fare antropologia o abbandonare le prospettive critiche del proprio sapere. Come osservava Laura Nader: «It is ignorance of our own history that encourages academic professionals to sneer at advocacy [...] or to think that theory cannot arise from some forms of applied work» (Nader 2008: VI).

Dialoghi Mediterranei, n. 49, maggio 2021

Nota

[1] Di quale comunità stiamo parlando? Il rischio di questo termine singolare è quello di far dimenticare che una comunità è sempre composta da una pluralità di voci, prospettive e posizioni, che solo in parte vengono rappresentate dalle istituzioni. Nel caso di Aalst, e del Belgio in generale, la popolazione ebraica è una minoranza assoluta, ma non per questo inesistente o trascurabile.

Riferimenti bibliografici

Appadurai, Arjun, 1988, “Introduction: Place and Voice in Anthropological Theory”, Cultural Anthropology 3(1): 16-20.

Bendix, Regina, Eggert, Aditya, Peselmann, Arnika (eds.), 2013, Heritage Regimes and the State, Göttingen: Universitätsverlag Göttingen.

Colajanni, Antonino, Giancristofaro, Lia, Sacco, Viviana, 2020, Le Nazioni Unite e l’antropologia. La dimensione culturale nei programmi dell’UNESCO, della Banca Mondiale, della FAO e dell’IFAD, Roma: CISU.

Giancristofaro, Lia, Lapiccirella Zingari, Valentina, 2020, Patrimonio culturale immateriale e società civile, Roma: Aracne.

Giancristofaro, Lia, 2021, “La Convenzione di Faro: eredità, comunità e ibridazioni professionali”, Dialoghi Mediterranei 47, gennaio 2021, https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-convenzione-di-faro-eredita-comunita-e-ibridazioni-professionali/ [controllato il 06/04/2021].

Harrison, Rodney, 2017, “Freezing Seeds and Making Futures: Endangerment, Hope, Security, and Time in Agrobiodiversity Conservation Practices”, Culture, Agriculture, Food and Environment 39: 80-89.

Latour, Bruno, 2020, La fabbrica del diritto. Etnografia del Consiglio di Stato, Varazze: PM edizioni.

Lévi-Strauss, Claude, 1967, Razza e storia e altri studi di antropologia, Torino: Einaudi.

Meskell, Lynn, 2002, “Negative Heritage and Past Mastering in Archaeology”, Anthropological Quarterly 75 (3): 557–74.

Montagu, Ashley, 1966, La razza. Analisi di un mito, Torino: Einaudi.

Nader, Laura, 1979, Antropologia, cambia rotta! Prospettive dello studio di chi sta in alto, in D. Hymes (ed.), Antropologia radicale, Milano: Bompiani: 275-299.

Nader, Laura, 2008, “Preface”, NAPA Bulletin 18(1): V-VII.

______________________________________________________________

Nicola Martellozzo, dottorando presso la Scuola di Scienze Umane e Sociali (Università di Torino), negli ultimi due anni ha partecipato come relatore ai principali convegni nazionali di settore (SIAM 2018; SIAC 2018, 2019; SIAA-ANPIA 2018). Con l’associazione Officina Mentis conduce un ciclo di seminari su Ernesto de Martino in collaborazione con l’Università di Bologna. Ha condotto periodi di ricerca etnografica nel Sud e Centro Italia, e continua tuttora una ricerca pluriennale sulle “Corse a vuoto” di Ronciglione (VT).

_______________________________________________________________