di Alessandra Broccolini [1]

Misurarsi con la scrittura quando si parla di spopolamento e abbandono dei luoghi è difficile se questi luoghi non appartengono alla propria biografia, e tuttavia fa effetto sapere che oggi quasi la metà dei comuni italiani si trova in montagna, che questa dagli anni ’50 del Novecento ad oggi ha perso quasi un milione di abitanti rispetto alla crescita demografica del Paese e che ci sono in Italia un migliaio di paesi e frazioni completamente abbandonati, soprattutto nell’Appennino e in Sardegna. Molte sono le ragioni che hanno giocato in favore della pianura e dei centri urbani, ragioni che solo in minima parte sono ambientali, ma da imputare soprattutto alle politiche pubbliche, all’assenza di infrastrutture dopo il tracollo delle attività di sussistenza e ad un corso della storia recente che ha voluto relegare la montagna ed i piccoli centri a spazio residuale e marginale nella storia nazionale [2].

Tuttavia negli ultimi tempi o forse ad andamento ciclico, la modernità-centro che così faticosamente si è portata dietro l’idea di una periferia-mondo-zavorra, da emancipare, da “risanare”, “riqualificare” (o semplicemente da dimenticare), non solo ha iniziato a produrre «una idea nuova della centralità dei mondi minori, e delle ‘località’», ma ha dovuto riconoscere che una diversa coscienza del luogo è nata e sta nascendo proprio dai luoghi minori, perché, come ha notato Pietro Clemente «in essi sono visibili e riprogettabili i nessi che fondano la civiltà, le relazioni sociali e quelle con la natura» [3]. Luoghi che mostrano i «nessi fondamentali» delle relazioni, luoghi-risorsa fondanti una nuova idea di civiltà complessiva che si sta facendo avanti.

Le esperienze degli ultimi anni mostrano, infatti, che non è stato solo – a suo tempo – il riconoscimento di un patrimonio naturalistico, con la nascita del turismo ambientale, a trasformare o a dare forma alla voce dei piccoli centri e della montagna dopo la riconversione in terziario di molte attività produttive tradizionali, ma una cornice patrimoniale più ampia di riconoscimento e valorizzazione dei luoghi e dei loro “nessi fondamentali” di civiltà, di pratiche locali, di memorie e storie, che negli ultimi anni sta alimentando molte esperienze di risignificazione dei luoghi e nei luoghi più marginali e sofferenti di progettualità. Luoghi e piccoli paesi non da intendersi come entità metafisiche o astoriche, ma come luoghi storici, collocati entro uno spazio geografico e umano, quindi luoghi da trasformare, da ripensare, da riprogettare, luoghi (e senso dei luoghi) come «costruzioni antropologiche» [4].

In questo senso anche la biodiversità, in special modo quella “coltivata” (perché agita e prodotta dall’uomo) può giocare un ruolo in quanto patrimonio in un processo di risignificazione dei luoghi; ma in che modo può servire a territori e comunità, in particolare di montagna, a frenare lo spopolamento e a ricostruire un senso di appartenenza ai luoghi? Quali sono i suoi punti di forza e quali esempi possiamo trarre dall’esperienza degli ultimi anni?

La nozione di “biodiversità” e in special modo quella di “biodiversità coltivata” (agrobiodiversità) non esisteva nel linguaggio e nella percezione comune fino agli anni Novanta del Novecento; era infatti il 1992 quando fu approvata la Convenzione sulla Biodiversità. È quindi da circa 25 anni che l’idea della “diversità” biologica in quanto patrimonio del pianeta e “dell’umanità”, ha iniziato a dare forma ad un immaginario patrimoniale mondiale e ad alimentare rappresentazioni e progetti, sia istituzionali che non. In particolare, la Convenzione ha connesso la diversità genetica alla storia, quella umana dei territori e delle comunità, perché ha introdotto un elemento importante che insiste sull’idea che questa diversità genetica, anche quando è di interesse agricolo, debba essere conservata in situ, cioè nei territori e negli ambienti (umani) che li hanno storicamente prodotti.

A questo riconoscimento portato dalla Convenzione si è affiancato su scala planetaria, come è noto, un vasto movimento di riappropriazione etico e politico che ha connesso i diritti dei piccoli agricoltori, ai quali è associata la nascita di un movimento di neoruralismo [5], con quelli delle comunità indigene nella preservazione delle terre e delle specie viventi, contro l’omologazione genetica e i poteri delle multinazionali dei semi. Ma se agronomi, genetisti, agricoltori e militanti hanno sviluppato in tutto il mondo molti progetti e azioni che vanno in questa direzione [6], non sono state ancora molto esplorate riflessivamente le esperienze locali in un’ottica patrimoniale ed etnografica per ragionare sulle strade percorse, quali soggetti, quali nuove «comunità patrimoniali» [7] sono nati intorno alla biodiversità coltivata e capire se queste hanno inciso sul piano locale con effetti di ricaduta sulla coscienza del luogo e sul “restare”.

Da questo punto di vista il paradigma patrimoniale ci consente di vedere la connessione forte che esiste tra biodiversità coltivata, «patrimonio culturale immateriale» [8] e «comunità patrimoniali», attraverso le pratiche sociali, i saperi e i saper fare tradizionali. Non solo conservazione genetica in situ per ragioni puramente conservative o economiche, ma l’idea che più che la salvaguardia della diversità biologica conti la diversità culturale che l’ha generata, che ha bisogno di una trasmissione attiva per salvaguardare territori, saperi e identità locale, non in una prospettiva puramente conservativa, ma aperta sul futuro e sul cambiamento:

«Agli agricoltori e agli allevatori si deve la realizzazione di una diversità ad un tempo genetica e culturale, che contribuisce in modo rilevante a dare senso alla nostra esistenza. Oggi questo patrimonio risulta assai fragile, esposto a grave erosione a causa di dinamiche di globalizzazione e processi di razionalizzazione produttiva e commerciale. Il rispetto nei confronti delle precedenti e future generazioni, la consapevolezza del valore specifico che il paesaggio italiano presenta proprio in virtù della sua intima varietà, la possibilità di salvaguardare specifiche colture e prodotti di qualità, invitano a porci il problema di intervenire con una campagna di conoscenza puntuale e allargata, la cui urgenza non può far abbassare – come spesso avviene – il livello di rigore scientifico e di accuratezza nella documentazione» [9].

Le varietà agricole locali non possono quindi competere con i prodotti industriali sul piano strettamente economico, ma proprio in virtù del paradigma patrimoniale, assumono un valore sul piano simbolico in quanto produzioni locali, connesse a pratiche sociali e a saper fare radicati e di lungo periodo, spesso rispettosi dell’ambiente. Conviene quindi seguire i processi di patrimonializzazione che si vanno attivando in questo ambito e vederne le connessioni con le vecchie e nuove forme di comunità che si vanno definendo, in particolar modo nelle aree più soggette all’abbandono, i nuovi processi dal basso o dall’alto che si attivano, le certificazioni, le autocertificazioni, le narrazioni e le criticità. E soprattutto riflettere sulle progettualità più ampie e gli effetti che questi processi producono sui territori e sul restare nei luoghi.

La lenticchia di Rascino: nuove comunità di resistenza sull’Ap- pennino Centrale

Si arriva a Fiamignano dall’autostrada Roma-L’Aquila percorrendo la Valle del Salto. Ci si lascia il Monte Velino sulla destra e si sale nel Cicolano, un’area della provincia di Rieti che si spinge verso sud; siamo tra Lazio e Abruzzo a soli cento chilometri da Roma. Il confine passa molto vicino, ma fino agli anni Venti, quando fu creata dal regime fascista la provincia di Rieti, questo territorio era parte dell’Abruzzo, quindi in precedenza Regno di Napoli.

Fiamignano è un piccolo paese a mille metri di altezza di un centinaio di abitanti con aggregate un numero impressionante di frazioni; 26 piccolissimi agglomerati scoscesi di una quarantina di abitanti ciascuna. Il paese, come le frazioni, si sviluppa sulle pendici della montagna; ha un bar, un alimentari, una caserma dei Carabinieri, molte case chiuse, ma ha ben quattro murales e nelle sue frazioni di murales ce ne sono altri 33 che raccontano storie di brigantaggio, realizzati da artisti di tutta Italia. Uno di questi nella frazione di Radicaro realizzato da un’artista peruviana residente in Italia, ha vinto il concorso di murales che ha bandito nel 2006 il Comune di Fiamignano e rappresenta l’esecuzione compiuta dai briganti nei confronti di un delatore [10]. Sul sito della Pro Loco poi si può vedere ogni giorno la vita del paese perché ci sono quattro telecamere che mandano in diretta alcuni angoli del paese. Così da qualsiasi parte del mondo e a qualsiasi ora del giorno e della notte si può vedere se in paese c’è neve, se piove, quante macchine sono ferme nella piccolissima piazza, o semplicemente chi passa.

Terra di montagne, di boschi impervi, briganti e pastorizia; terra di pupazze pirotecniche (le pantasime) e di lavoro sulla montagna, una agricoltura di sussistenza, soprattutto grano, che qui è di una varietà locale di montagna chiamato biancòla. Terra di poesia popolare, di ottava rima, degli stornelli e degli strambotti raccolti da Eugenio Cirese [11], di rocche e castelli. La montagna è incarnata dall’altopiano di Rascino, una grande piana a 1300 metri di altezza di grande bellezza che si apre quasi improvvisamente dopo aver percorso una lunga strada sterrata.

In passato le famiglie di Fiamignano dal mese di aprile emigravano qui per portare le pecore (pochi capi per ogni famiglia) e per seminare secondo una forma di conduzione mezzadrile detta “alle cinque”, grano e lenticchie, prodotti che durante l’anno usavano “per casa”. In particolare, “la carne dei poveri”, come era chiamata la lenticchia un po’ dappertutto [12], oltre che servire all’alimentazione, veniva regalata in un sistema di scambio di servizi ai notabili del paese, al dottore, al sindaco, al prete, al maresciallo dei Carabinieri.

La montagna era regolata da un sistema locale chiamato le veci, un sistema di rotazione tra il lato destro e quello sinistro dell’altopiano che permetteva di regola- mentare i rapporti tra pastorizia e agricoltura (seminare a vece); ogni anno una vece era destinata al pascolo e l’altra alla coltivazione e viceversa. Da almeno una ventina d’anni però le veci non sono più in uso, ma esistono altre rego- lamentazioni, ad esempio gli usi civici di pascolo e di legnatico per evitare conflitti sulla montagna tra agricoltori e allevatori, ma anche la regolamentazione dell’area Piana di Rascino come SIC (Sito di Interesse Comunitario), il regolamento dell’Azienda Faunistica Venatoria, etc. C’è stato anche un periodo di emigrazione stagionale nella storia del paese, intorno alla metà del Novecento, quando molti pastori di Fiamignano e dei paesi vicini emigravano in Sardegna, stagionalmente, a fare i casari (i caciari); partivano a dicembre e tornavano a giugno portando i loro proventi con i quali le famiglie pagavano i debiti accumulati durante l’inverno.

Ruggero di Giampasquale rappresenta la generazione degli anziani; ha lavorato in montagna da piccolo con il nonno e poi ha fatto la guardia forestale:

«Vengo da una famiglia de contadini. I terreni ce li abbiamo una parte de proprietà e una parte veniva lavorata questi dei signori che lo davano a mezzadria, che poi è ’na mezzadria un po’ particolare [13]. Io so’ stato più co’ mio nonno che con papà, perché papà come tutti qui, quando che era dicembre andavano in Sardegna, facevano i caciari co’ la Galbani, la Locatelli, tutte queste grandi fabbriche per i formaggi e ritornavano a giugno, fine giugno. Io stavo col nonno, il padre de mamma e seminavamo; io seminavo con lui, seminavamo il grano» [14].

Quando arrivo sull’altopiano di Rascino la prima volta, dopo aver percorso una lunga strada sterrata che da Fiamignano sembra non finire mai, si apre un paesaggio quasi surreale, una grande distesa lunare molto suggestiva, con un piccolo lago in lontananza alle pendici del Monte Nuria, il lago di Rascino. Ogni tanto si incontra una casa di pietra, le casette le chiamano, che danno l’impronta umana in questo territorio. Di particolare hanno dei grandi muri di cinta di pietra (i regnostri), alti più di due metri con una coronatura in pietra antiscavalcamento su entrambi i lati, che circondano tutto il perimetro quadrato o rettangolare della casa.

Settimio Adriani, studioso della cultura locale e componente della Pro Loco di Fiamignano [15] mi spiega che queste casette erano le abitazioni dove le famiglie vivevano quando salivano in montagna in primavera quando la neve si scioglieva e che i regnostri servivano per difendere le pecore dai lupi, muri difensivi quindi. Oggi queste casette sono state in parte salvate dalle famiglie che le hanno ereditate mentre i muri difensivi di molte di esse sono stati recuperati proprio dal Comune grazie ad un contributo europeo, trattandosi di un Sito di Interesse Comunitario.

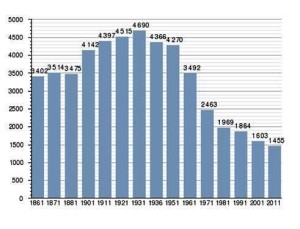

Se vediamo il grafico dell’evoluzione demografica a Fiamignano ci si rende conto degli effetti che negli anni Sessanta e Settanta del Novecento hanno avuto lo spopolamento e la fuga verso le città. Dai 4500 abitanti negli anni ’30, tra il 1961 e il 1971 il paese perde complessivamente 1000 persone e la discesa continua progressiva anche se più contenuta fino ad oggi con un effetto di spopolamento evidente sia nel piccolo paese che nelle frazioni.

Se vediamo il grafico dell’evoluzione demografica a Fiamignano ci si rende conto degli effetti che negli anni Sessanta e Settanta del Novecento hanno avuto lo spopolamento e la fuga verso le città. Dai 4500 abitanti negli anni ’30, tra il 1961 e il 1971 il paese perde complessivamente 1000 persone e la discesa continua progressiva anche se più contenuta fino ad oggi con un effetto di spopolamento evidente sia nel piccolo paese che nelle frazioni.

Arrivo sull’altopiano per la prima volta nell’agosto del 2015 quando la lenticchia è stata già raccolta; nella sede della Azienda Faunistica della Comunità Montana Salto Cicolano viene presentato il libro di Settimio Adriani sulla lenticchia di Rascino; ci sono associazioni locali, ci sono alcuni istituti tecnici di Rieti con gli studenti, ci sono autorità e storici locali, stand di lenticchia e di altri prodotti locali; si fa escursionismo, si mangia, si parla di briganti, di pastorizia, di quello che è diventata oggi la montagna. Mi rendo conto che sull’altopiano si vive una dimensione del tempo diversa; non c’è rete telefonica, non c’è elettricità (le casette usano i gruppi elettrogeni), non c’è acquedotto e la giornata la passiamo in una sorta di communitas completamente isolata dal resto della vita.

Col tempo, andandoci più volte, inizio a conoscere l’altopiano e ogni volta che ci salgo, a seconda delle stagioni, delle condizioni climatiche e del luogo esatto in cui mi trovo, mi sembra diverso e ne scopro un pezzetto in più. Scopro un secondo e poi un terzo lago, i laghi di Cornino e di Petrella, e seguo gli agricoltori, vecchi e giovani, mentre seminano, mentre spietrano a mano i terreni sassosi della montagna, mentre fanno le andane, i cumuli di lenticchie e poi trebbiano. Vedo le piantine nascere, crescere. fiorire e inizio a riconoscerle tra le molte infestanti che crescono sui terreni. Le infestanti però qui non fanno paura perché, secondo molti giovani agricoltori, sono il segno visibile che i terreni non sono trattati con fertilizzanti e pesticidi e non sono neppure irrigati perché l’acqua qui non arriva; anzi dopo la semina i terreni sono lasciati “al naturale”; così per il raccolto si deve pregare solo il Padre Eterno che faccia piovere e nel modo giusto. Rapacciole, veccia, papaveri e margherite crescono pertanto in mezzo alle lenticchie e a giugno, quando la pianta fiorisce, fioriscono anche loro ed è tutta una esplosione di fiori diversi.

Non era così anticamente però, quando ogni famiglia di Fiamignano aveva poche centinaia di metri di terreno per la lenticchia, i terreni più magri, sassosi, scoscesi (i migliori erano destinati al grano) che venivano puliti manualmente dalle infestanti, ognuno il suo, oppure si dava una mano agli altri a farlo, perché nella raccolta bisognava fare presto, lavorare con gesti precisi e le infestanti davano sicuramente fastidio.

Oggi – mi raccontano – la produzione è meccanizzata; non conviene lavorare a mano secondo i metodi tradizionali perché i terreni sono più estesi, due, tre ettari, anche cinque ettari. In passato gli uomini aravano con le vacche le poche centinaia di metri che avevano, preparavano i terreni e poi seminavano a spaglio, “a tre dita” mi dicono, mentre il grano andava “a cinque dita”, perché la lenticchia deve andare lenta sul terreno (lenta alla terra e carèca alla pigna, dice un detto). Le donne invece pulivano i terreni dalle infestanti e carpivano, cioè raccoglievano la lenticchia, in ginocchio, di notte o all’alba, con delicatezza per evitare che i baccelli si aprissero e la lenticchia si perdesse sul terreno [16]. Poi seguiva la trita, cioè la trebbiatura di grano e lenticchie con le mule, sull’aia in montagna.

Tutto questo oggi non si può fare perché i terreni coltivati a lenticchia sono troppo estesi per la coltivazione manuale, perché nessuno lo vuole fare e le macchine sono più comode e trebbiano in fretta. Però provocano una perdita molto consistente di seme perché la lenticchia è una pianta bassa, che nella raccolta vuole una delicatezza che la macchina non ha. Allora i giovani cercano di adattare le macchine ai terreni di montagna, smontano e rimontano pezzi e studiano il modo per avvicinare le macchine alla bravura che avevano le donne a “carpire” la lenticchia, ma nulla è certo in agricoltura e ogni anno rappresenta una incognita e una sorpresa; come è stato quest’anno quando la siccità ha bruciato totalmente i raccolti. Anche la trebbiatura in passato si faceva in montagna sull’aia acciottolata delle casette (la trita) con le mule e le lenticchie si pulivano poi a vista con u curvellu e ancora co u capischieru per un ulteriore passaggio.

Oggi il seme esce invece dalla trebbiatrice, viene insacchettato e portato a Colfiorito in Umbria per la pulitura nelle macchine, un sistema molto meno faticoso. A molti agricoltori però non piace l’idea di portare le “loro” lenticchie in Umbria, perché è concreto il pericolo di inquinamento del seme, anche involontario. A Fiamignano c’è infatti persino qualcuno che la “sua” lenticchia se la pulisce gelosamente ancora a mano per evitare che il seme di Rascino si inquini con le altre lenticchie che possono rimanere nei macchinari umbri. Anche per la conservazione, in passato si usava conservare la lenticchia nei fiaschi di vetro per evitare che facesse le ferelle (il famoso parassita dei legumi detto in italiano “tonchio”); da qui il verbo locale ferellare (se so’ ferellate le lenticchie), ma non sempre il metodo dei fiaschi aveva successo. Oggi la lenticchia è trattata con azoto direttamente nella fase dell’insacchettamento, mentre altrove si usa il congelamento.

Una patrimonializzazione dal basso: sagre, certificazioni, narra- zioni.

Fino agli anni 70 del Novecento nessuno a Fiamignano pensava che la lenticchia che si coltivava “per casa”, fosse una varietà locale, unica dal punto di vista genetico; una lenticchia molto scura a seme piccolo e piccolissimo, con una grande variabilità al suo interno. Si seminava per necessità alimentari e si teneva il seme per l’anno successivo. La genetica non aveva ancora colonizzato gli immaginari, mentre oggi al contrario è dominante nella percezione dei giovani agricoltori. Tuttavia è un immaginario genetico che nei più giovani riconosce l’autenticità e la “purezza” del seme nella diversità, in quanto è la variabilità interna tra i semi ad essere considerato un valore, al contrario di alcuni agricoltori anziani i quali rivendicano una “purezza” in un binomio unicità=omogeneità.

Pietro Calderini, presidente dell’attuale associazione dei produttori di lenticchia di Rascino nata nel 2014, rivendica l’importanza della variabilità del seme locale come espressione di un valore legato all’assenza di processi di selezione industriale:

«Una cosa che va puntualizzata bene è che comunque, nell’ambito delle caratteristiche del seme c’è una variabilità cioè è difficile trovare due semi uguali. E questa è la nostra forza e quello che dobbiamo mantenere, perché dà una certa diversità dentro quella varietà di lenticchie. Questo ci dice due cose, prima di tutto che ai tempi passati non c’è stata una grossa pressione selettiva, perché la selezione va a cercare il seme unico, quello che produce di più, quello più grosso. In questa diversità anche morfologica, si vede a occhio nudo, si vede che non c’è stata questa pressione selettiva. E questa è una cosa che ci dobbiamo mantenere gelosamente perché ci racconta le due caratteristiche intrinseche di questa lenticchia. Prima di tutto, essendoci una varietà morfologica, c’è anche una resistenza a certi agenti patogeni, probabilmente si difende meglio da agenti patogeni rispetto a varietà che sono molto selezionate e quindi questo ci aiuta a non utilizzare chimica di sintesi, perché probabilmente da loro riescono a difendersi meglio. Perché noi almeno da un centinaio di anni questa varietà viene coltiva a Rascino; almeno stando alla documentazione orale, non abbiamo documenti, ma con gli anziani che ci hanno raccontato. Dall’altra parte ci danno una caratteristica che per noi è fondamentale nel senso che uno non se ne rende conto ma quando le va a mangiare c’ha un bouquet de sapori molto ampio e quindi non hanno il sapore piatto, uniforme, stretto, sempre quello. E questa è una cosa che ce la dobbiamo tenere stretta» [17].

Quando inizio a reperire testi e ad ascoltare le persone sulla lenticchia di Rascino, la storia del cambiamento e della nascita di una nuova coscienza del luogo la trovo già incorporata in una narrazione che è stata prodotta localmente in un percorso riflessivo di patrimonializzazione al quale il paese è giunto pochi anni fa e che vede al centro la lenticchia. Nel 2015 viene infatti pubblicato il testo La lenticchia di Rascino, scritto da Settimio Adriani, conoscitore della cultura del territorio [18] dove si ricostruisce il processo che ha portato alla consapevolezza del valore non solo economico, ma anche culturale e identitario della lenticchia per il paese. Questa narrazione locale fa infatti risalire l’inizio della svolta agli anni ’70 del Novecento ed individua come protagonisti due soggetti, una Pro Loco e una sagra, con poche altre varianti locali.

In quegli anni la montagna – mi racconta Settimio – era per lo più abbandonata; quasi più nessuno la coltivava e le casette erano in rovina. Il picco demografico in discesa aveva toccato fino ad allora il suo minimo storico e solo in estate, quando i fiamignanesi lontani tornavano in paese per le ferie le strade si rianimavano:

«In passato [la lenticchia] era quasi sparita. La prima sagra, ’71-72, è stata fatta quando le lenticchie erano quasi sparite. La Pro Loco decise di fare questa cosa, per un fatto turistico, più che di conservazione del germoplasma. All’epoca non ci si pensava proprio. Un socio, uno dei primi della Pro Loco mise a disposizione 5 chili di lenticchie, regalò questi 5 chili di lenticchie e lì nasce tutto, da questi 5 chili messi a disposizione da Gennaro. Da Gennaro parte tutto il lavoro. E appresso a lui si comincia a sapere: sì Gennaro ce l’ha, però un pochette ce l’ha anche Ettore che ancora le semina, un pochino ce l’ha ancora Toto Rossi che ancora le semina. Pure Mario Ciarini. E vennero fuori queste 5-6 persone che ancora coltivavano piccole, piccolissime quantità e da lì parte tutto. Quelle che si conoscono e ammesso che siano autentiche. Ipotizziamole così, sono 4-5 linee. E ognuno, ripeto i più anziani, i più giovani un po’ meno; i più anziani sanno, o almeno ritengono di sapere da dove proviene il loro seme. Diciamo che è memoria. Di storia c’è il verbale della prima Sagra della Lenticchia, dove i soci fondatori di questa piccola associazione scrivono: ‘facciamo la prima sagra della lenticchia con 5 chili di lenticchia che ci regala Gennaro Calabrese’, il primo che ha regalato al paese questi 5 chili, il primo anno la sagra fu fatta per i paesani, 5 chili de lenticchie è una discreta quantità. In una famiglia se ne consumano 2-3, 4 chili l’anno. E la sagra fu fatta così, più per prova. E da quella poi venne fuori che ce l’aveva Ettore, il papà di Ettore all’epoca. Che ce l’aveva Mario Cesarini, che ce l’aveva Antonio. E così, da lì, dammene un chilo, prestamene due chili, ci provo pure io….C’è voluto tempo, non è accaduto immediatamente, però da lì, piano piano con gli anni, chi s’è preso un po’ di seme da uno, chi s’è preso un po’ di seme da un altro, poi l’hanno cominciata a riprodurre, a conservare ed è ripartita la produzione» [19].

Nel corso degli anni la sagra dunque cresce nei numeri, ma con questi cresce anche la consapevolezza di un valore e una coscienza del luogo che va oltre la lenticchia stessa coinvolgendo tutto lo scenario della vita locale. La sagra innesca infatti negli anni un processo di crescente valorizzazione che lentamente porta alla nascita di nuovi soggetti che non esistevano a Fiamignano, i produttori di lenticchie, piccolissime aziende familiari che iniziano a produrre non solo “per casa” ma anche per vendere, giovani che investono in attrezzature agricole e prendono terreni incolti sull’altopiano secondo la pratica locale della restituzione del seminato, non un affitto, bensì una modalità locale basata sulla parola (e dunque sulle relazioni sociali) che consiste nel coltivare terreni incolti ripagando il proprietario con la quantità di seme utilizzata per la semina. Da allora, sia la produzione in termini quantitativi, che la visibilità sul piano simbolico e identitario della lenticchia di Rascino sono cresciuti e la lenticchia ha iniziato ad essere conosciuta fuori zona, soprattutto attraverso i contatti personali dei piccoli agricoltori. Ma nel tempo si innesca anche un percorso riflessivo di consapevolezza storica del quale alcuni membri della Pro Loco si sono fatti carico attraverso un più ampio recupero della memoria e della cultura del territorio [20].

Un processo lento che solo pochi anni fa ha trasformato questi produttori in un soggetto collettivo. Il passaggio all’esperienza collettiva è nato dalla comunità locale e dai produttori, ma è stato supportato da una serie di azioni istituzionali e di processi di certificazione attivati sempre dal basso. Uno di questi è stato l’ingresso della scienza e della genetica con l’analisi del germoplasma da parte di ARSIAL della Regione Lazio che ha certificato la “località” della lenticchia e l’ha inserita nel 2010 nel Registro ARSIAL. A questo passaggio istituzionale fortemente simbolico di “certificazione” ha fatto seguito nel 2014 l’istituzione di un presidio Slow Food, che ha certificato maggiormente la lenticchia collocandola su un piano simbolicamente rilevante a livello nazionale. Proprio questo passaggio ha reso necessario e motivato la nascita nel 2014 di una Associazione Produttori Lenticchia di Rascino, un soggetto collettivo che oggi vede iscritti circa 20 piccoli agricoltori, il cui scopo principale è quello di favorire la valorizzazione della lenticchia con l’istituzione di un logo e di un disciplinare di produzione per la semina e la raccolta con un controllo reciproco tra produttori per garantire la qualità del seme. Nel 2015 all’Associazione si è aggiunta la nascita di una Cooperativa di produttori (della quale fanno parte le stesse aziende che compongono l’associazione) il cui fine è quello di sostenere collettivamente la produzione e la commercializzazione.

Queste due realtà associative locali, oltre alle motivazioni strettamente economiche e di promozione commerciale o culturale, rappresentano la nascita un nuovo soggetto che funziona come agente di autocertificazione che permette ai produttori di garantire la qualità della lenticchia e degli altri prodotti, attraverso un controllo reciproco.

Pietro Calderini, attualmente è il presidente dell’Associazione dei Produttori di Lenticchia di Rascino, ma nel 2009 è stato presidente della Pro Loco ed ha guidato il processo di patrimonializzazione:

«Noi abbiamo pensato che la sagra della lenticchia fosse un patrimonio da un punto di vista culturale, [...] perché ci portavamo dietro questo prodotto che era un prodotto utilizzato da sempre nella zona; e quasi per gioco è venuta fuori questa sagra, che le lenticchie erano quasi finite. Ormai c’erano rimaste solo una o due persone che le coltivavano, stavamo proprio lì agli sgoccioli. E lì nel ’71 se non ricordo male, si fece la prima sagra quasi per gioco, dice: vabbè, facciamo una cosa così. Allora, il concetto biodiversità, è una parola composta, non si utilizzava e non c’era neanche la coscienza degli animali e vegetali a rischio di erosione genetica. Per cui noi ci siamo ritrovati un po’ per fortuna questa cosa, chi l’ha fatta, non è che stava lavorando sulla biodiversità. Era una cosa così, quasi un pomeriggio da annoiati in piazza: facciamo una sagra ! [...]. Poi dopo nel frattempo abbiamo cominciato a capire cosa significasse biodiversità, cosa significasse erosione genetica e tutti i problemi connessi alla sostenibilità ambientale. Per cui quando sono diventato presidente della Pro Loco, a me sembrava ’na cosa che andasse valorizzata. Solo che da una parte mi ritrovavo una festicciola de paese e dall’altra parte non c’era un riconoscimento, cioè contavamo noi; non c’era nemmeno l’iscrizione alla legge 15. [...] Quindi io credevo che fosse una cosa utile lavorarci sopra e l’ho portata avanti; e ho contattato ARSIAL, avevo chiesto a che punto stavano perché sulla Pro Loco avevo sentito parlare della legge 15; però nessuno sapeva, si ricordavano che avevano mandato dei campioni de lenticchie, però nessuno mi sapeva dire come realmente stavano le cose, perciò contattai direttamente ARSIAL. Spiegarono che mancava la relazione storica; quindi completai il fascicolo e ottenemmo il riconoscimento come legge 15, di interesse agrario, vegetale coltivato. [...] E quindi feci questo, però l’ottica era quella della valorizzazione. E la cosa che era chiara fin da subito è che era una varietà antica. Poi la cosa che secondo me ancora oggi è forse più importante è tutto il legame con l’ambiente, sia dal punto di vista di sostenibilità, ma anche le caratteristiche ambientali: 1800 metri, un certa tipologia del terreno, quindi le caratteristiche del suolo, agronomiche, per cui mi sembrava fondamentale mettere in relazione questa produzione delle lenticchie con quel patrimonio genetico, con quel patrimonio ambientale inteso nel senso più lato possibile. E poi dopo ovviamente c’è tutto il lavoro che stai facendo tu, l’aspetto antropologico e lega tutto. [...] E da lì abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione. Però quello che c’è sempre sembrato importante era valorizzare un certo tipo di agricoltura sul modello lenticchia-farro- patate, come produzione in un ambiente con quelle caratteristiche e dopo a valle, la chiusura delle filiere agricole. Quindi lì il discorso della cooperativa agricola, nell’ottica di chiudere la filiera» [21].

Riccardo Giuliani è invece un produttore giovane dell’associazione, che ha investito sulla lenticchia, ma anche sul farro e su altre coltivazioni:

«L’associazione, sono un paio d’anni che nasce; siamo 17 soci attualmente. E’ partita ccosì, quasi per gioco, parlando con il presidente, con il vicepresidente, dice: ’sarebbe il caso di fare un qualcosa per questi prodotti’. Perché qui non è che c’è; c’era chi cercava di valorizzare la lenticchia di Rascino e chi magari c’aveva paura che gli rimaneva e la svendeva. E allora abbiamo cercato de mette tutti un po’ allo stesso prezzo. E quasi per gioco è nata questa associazione che ci impone il prezzo della lenticchia de Rascino. [...] Lavora sul controllo; facciamo degli autocontrolli, nel senso che, quelli dell’associazione, se io sto a seminare le lenticchie, viene un altro dell’associazione, e vede quale lenticchia io sto effettivamente a seminà e quante ne sto a seminà. Poi [...] dobbiamo dichiarare all’associazione quanta ne seminiamo e quanta ne raccogliamo, proprio pe’ evità il problema che te dicevo prima che qualche furbo magari va a comprare le lenticchie da qualche parte a 1 euro e magari le rivende come quelle de Rascino a 9-10 euro. Allora pe’ evità ’sto problema l’associazione sa più o meno quante lenticchie c’ha ognun produttore. [...] Quindi c’è un controllo reciproco. Stiamo cercando con la cooperativa de fare anche questo [...] nel senso che la cooperativa dovrebbe ritirare tutte le lenticchie e poi ci pensa lei, anche se noi invece che a 9 euro gliele diamo a 7, sarebbe ottimo se ritirasse tutto la cooperativa» [22].

Contemporaneamente anche la sagra è cresciuta nei numeri ed ha acquistato una valenza turistica rilevante nell’area del Cicolano. A questa si sono aggiunte altre iniziative nate dalla Pro Loco e da altre associazioni locali che nel frattempo si sono formate, che hanno portato a recuperare la vita della memoria, quindi a parlare di transumanza, a fare mostre ovine, murales sul brigantaggio, a riaprire le casette e restaurarne i muri antilupo difensivi come memoria storica del rapporto lupo/pastorizia, a valorizzare fiori e piante locali, riprendere la coltivazione della biancòla, il grano di montagna e cercare altre varietà di legumi locali, riseminare il farro e coinvolgere gli studenti delle scuole.

Questo processo di “messa in valore” di una produzione locale ha investito quindi anche la sfera dei processi culturali non solo l’ambito strettamente economico, un effetto culturale più ampio che ha giocato un doppio ruolo, “a monte” come elemento fondamentale nel processo di certificazione ARSIAL e Slow Food (che insiste sulla cultura del territorio, l’unicità genetica e la sostenibilità ambientale, etc.) e a “valle” per gli effetti di ricaduta ampi che ha avuto ed ha fatto nascere un nuovo soggetto prima di allora inesistente: una nuova “comunità della lenticchia” che si è fatta anche una comunità portatrice di una nuova coscienza del luogo, orgogliosa di restare, di rilanciare e ridefinire il senso del luogo con l’agricoltura di montagna. Alla vecchia comunità del paese, fatta di relazioni, di scambi e di memorie di vita che ancora legavano tra loro le generazioni e anche grazie a questa, si è affiancata una nuova comunità patrimoniale che è cosciente del salto, è consapevole di essere agente di un processo nuovo di ritorno alla montagna. E insieme alla lenticchia anche altre coltivazioni vengono così riprese o introdotte in montagna: il grano biancòla, il farro, le cicerchie e non solo per la necessità delle rotazioni dei terreni.

Una comunità “di eredità” di piccoli produttori e oltre (molte persone hanno ripreso a coltivare lenticchie per casa), che può investire su un forte capitale sociale radicato in relazioni amicali e familiari antiche, capaci di rendere possibile scambio e reciprocità, come lo scambio degli attrezzi, della manodopera nei rispettivi terreni (e del seme se necessario), ma che può contare anche su forme di volontariato e che mutua dal mondo pastorale la tradizionale forma della “sòcceta”, la capacità di lavorare insieme, di fare “corpo”, di mettere insieme terreni e macchine in piccoli gruppi, pur rimanendo ciascuno nella propria autonomia e indipendenza. Questo capitale sociale ha rappresentato il vero perno sul quale è stato possibile il processo di patrimonializzazione, anche sul piano economico.

Finché il Re ciancica carne, brigante non s’appaga de lenticchie… [23]

Finché il Re ciancica carne, brigante non s’appaga de lenticchie… [23]

Il detto riportato nel libro di Settimio Adriani sottolinea e conferma lo status “sociale” che la lenticchia aveva in passato nell’alimentazione dei ceti popolari e riconferma la distinzione sociale che si può leggere nelle scelte alimentari. In fondo ci dice che i ricchi continueranno ad essere ricchi e i poveri poveri (la lenticchia “carne dei poveri” come veniva definita); 800 tonnellate di questo legume infatti – è utile ricordarlo – pare siano state usate nel I secolo – racconta Plinio – per stabilizzare il trasporto in nave da Roma dell’obelisco egizio che attualmente si trova in Piazza S. Pietro [24]. A conferma gli fa da controcanto l’altro detto che dice: Fra cici, facioli e lenticchie, li meglio legumi so’ le sargicce! ad indicare un’epoca nella quale la superiorità della carne sui legumi era fuori discussione. Tuttavia, sappiamo che – strutturalismo non mente – la relazione “strutturale” tra due elementi può rimanere invariata mentre cambia il loro significato. Oggi, infatti, questa relazione appare invertita e vediamo che con il cambiamento delle abitudini alimentari e delle diete vegetariane, con l’importanza che va assumendo il biologico e il sostenibile e con la valorizzazione dei prodotti del territorio, un chilo di lenticchie “con il valore aggiunto” può arrivare a costare anche molto più di un chilo di salsicce o di carne, diventando la nuova “carne dei Re”.

La storia di Rascino, di Fiamignano e della sua lenticchia ha contribuito a questo processo di inversione “strutturale” e ci racconta un processo di patrimonializzazione e di riappropriazione di un prodotto che da elemento di sussistenza tutto sommato marginale e familiare è diventato simbolo identitario, nonché risorsa economica, capace di ridefinire il senso di un luogo fino ad allora vissuto dai suoi abitanti come marginale e in progressivo svuotamento, ma oggi con speranza di futuro e capace di immaginazione nel suo rapporto con il passato. Un processo di lungo periodo, avviato 45 anni fa e ancora in itinere, che ha visto la presenza di più attori sociali interni ed esterni alla comunità di Fiamignano e di diverse fasi di certificazione e di autocertificazione, ora provenienti dalle istituzioni, ora dalla comunità. Ma il successo attuale della ripresa di questo legume, che ha determinato la nascita di un nuovo soggetto collettivo rappresentato dai produttori come trasformazione dei vecchi contadini, è stato possibile anche grazie all’esistenza locale di una rete di relazioni e di pratiche solidaristiche più antiche – il modello rappresentato dalla locale “soccéta” della quale abbiamo parlato – che hanno reso possibile attuare delle scelte solidali e “intime”, necessarie per superare i costi e i rischi della produzione in rapporto al rispetto delle normative.

È utile quindi monitorare, e con approccio etnografico, il caso di Rascino per capire se esso possa rappresentare un modello anche per altri ed analizzarne le diverse fasi di patrimonializzazione, fasi di lungo periodo ma acceleratesi negli ultimi cinque anni, che hanno visto processi di certi- ficazione esterna e istituzionale, processi di autocertificazione, definizione di spazi narrativi autodiretti, pratiche sociali e momenti rituali.

Ma se vogliamo riflettere sul nesso tra lenticchie e spopolamento dobbiamo innanzitutto ascoltare le voci del territorio, territorio che tuttavia su questo argomento mantiene il silenzio. Fiamignano, insieme a tutti gli altri paesi compresi nel Cicolano soffre uno spopolamento piuttosto evidente che ha portato a perdere negli ultimi 60 anni i 4/5 della popolazione, riducendosi a poche centinaia di abitanti. L’emorragia lenta e progressiva alla quale va incontro giorno per giorno il paese è rimossa nelle narrazioni e non compare in nessuna agenda istituzionale. Dello svuotamento di Fiamignano a Fiamignano sembra che non si parli pubblicamente; lo si accetta forse come quasi inevitabile.

Tuttavia questo rimosso è sintomo di una preoccupazione profonda che serpeggia, ma non prende voce. Solo in questo ultimo anno Fiamignano ha perso 23 persone; l’ufficio postale è aperto solo per tre giorni alla settimana e la caserma del Corpo Forestale ha chiuso. L’ultima volta che ho domandato ai miei interlocutori se la lenticchia avesse portato ad un’inversione demografica e se ci fossero stati “ritorni”, mi è stato detto che se dovessero chiudere anche la Caserma dei Carabinieri il paese morirà definitivamente. Qualcuno, timidamente, mi dice anche che negli ultimi anni con tutto il movimento che c’è stato con la lenticchia, un freno alla fuga verso la Capitale o verso Rieti c’è stato, o almeno un rallentamento. Sono nate diverse aziende che mostrano una capacità di organizzarsi anche sul piano della comunicazione; qualcuno è anche “tornato” da un altrove ed ha iniziato a riprendere il lavoro sulla montagna, non solo lenticchie, ma anche ceci, farro, cicerchie. Ma sono pochissimi e un ripopolamento ancora non si vede. Per il momento sembra quindi che la lenticchia abbia prodotto una cornice di senso (e di futuro) che più che attrarre nuovi abitanti sta supportando chi è rimasto, che con la lenticchia si sente un po’ più (o di nuovo) comunità.

Lo spazio discorsivo in questo senso è importante e dà la misura della forza identitaria che ha conquistato la lenticchia. Il valore simbolico della biodiversità e della produzione di montagna con i suoi effetti identitari (la nostra lenticchia è unica perché…), il modello di sviluppo da adottare nella produzione della lenticchia (individualismo, collettivismo o grandi aziende), la meccanizzazione del lavoro rispetto al lavoro manuale del passato con i suoi saperi e la sua fatica, le tattiche di sopravvivenza “intime” degli agricoltori nei confronti delle normative, la lotta alle frodi e alle truffe di lenticchie, l’incertezza della montagna, sono tutti scenari discorsivi che si aprono nelle conversazioni dando modo alle persone di condividere un progetto da un angolo di mondo marginale che sta mettendo la periferia al centro e sta facendo sentire la sua voce in questo modo. Ed è il centro in questo caso che si muove verso la periferia, che ne osserva e ne coglie l’unicità. Per comprare questa lenticchia infatti, “dal centro” ci si deve muovere verso la montagna, si devono percorrere quei chilometri in salita e una volta arrivati là non si trova non solo il legume, ma anche quel “bouquet” di “significati” e di relazioni che la lenticchia oggi porta con sé e che vediamo riflesso nella sua varietà genetica. Una resilienza della “comunità della lenticchia” che si può riassumere nel noto aforisma che una azienda di Rascino ha messo come incipit della sua comunicazione pubblica: «Nessuno ha detto che sarebbe stato facile….hanno solo detto che ne sarebbe valsa la pena».

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

Note

[1] Questo testo si inscrive in un progetto di ricerca promosso negli anni 2010/2011 e 2015/2016 dall’ARSIAL, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura della Regione Lazio con l’Università Sapienza di Roma (coordinamento di Vincenzo Padiglione), il cui obiettivo era quello di lavorare sulla connessione tra i saper fare tradizionali in agricoltura come patrimonio culturale immateriale e le comunità locali nelle esperienze di valorizzazione della biodiversità “coltivata” delle specie vegetali e animali a rischio erosione genetica. Il gruppo di ricerca è stato composto da: Vincenzo Padiglione (Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Università Sapienza di Roma), Marco D’Aureli, Alessandra Broccolini, Massimo Tanca, Giulia Bevilacqua, Claudio Di Giovannantonio ed Emilio Di Fazio. Per questo articolo ma anche per l’ospitalità e il supporto ringrazio tutti gli amici di Fiamignano, in particolare Settimio Adriani, Pietro Calderini, Riccardo Giuliani e Simona Rossetti, Pasquale Benedetti, Ruggero di Giampasquale e Antonio di Paolantonio.

[2] Cerea e Marcantoni (2016) La montagna perduta. Come la pianura ha condizionato lo sviluppo italiano (https://www.tsm.tn.it/interne/il_rapporto_%27%27la_montagna_perduta 27%27_interna2.ashx?ID=24769&IDNewsletter=3334) (agosto 2017).

[3] Clemente (2017); Magnaghi (2000).

[4] Teti (2004:4).

[5] Van der Ploeg (2009).

[6] Shiva (2001; 2003); De Boef et alii (2015).

[7] La definizione di heritage community è contenuta nella Convenzione Quadro sul Valore del Patrimonio Culturale per la Società (Consiglio d’Europa, Faro 2005). “Comunità patrimoniali” (comunautés patrimoniales): «Una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future» (art. 2b).

[8] La definizione di “patrimonio culturale immateriale” è contenuta nella Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (UNESCO, 2003).

[9] A+U (2013-2014).

[10] Il Cicolano dei Briganti al muro (http://www.comune.fiamignano.ri.it/pagina.asp?U=&Se=10&Sz=21#) (agosto 2017).

[11] Cirese (1945 [1997])

[12] Sull’utilizzo della lenticchia come surrogato della carne: Adriani 2015:29.

[13] Una mezzadria detta “alla quinta” con tre parti al padrone e due al mezzadro.

[14] Fiamignano 22.09.2015.

[15] Adriani (2003; 2010; 2014; 2015); Adriani & Sarego (2011) Adriani et alii (2013).

[16] Da qui una serie di detti a sfondo malizioso, ad es.: La donna quanno carpe la lenticchia/i pili ’ella patonza ’n terra tocca (Adriani 2015:48).

[17] Rieti, 10.09.2015.

[18] Adriani (2015).

[19] Fiamignano 22.09.2015.

[20] Vd. nota 10.

[21] Rieti, 15.06.2017.

[22] Fiamignano 18.01.2016.

[23] Adriani (2015:40).

[24] Adriani (2015:21).

Riferimenti bibliografici

A+U, Saperci Fare, in “Antropologia Museale”, a. 12, n. 34-36, 2013-2014:146-148 (la sigla A + U corrisponde a Università + Sapienza).

Adriani, S., Quartine & quartucci. Suoni, immagini e fantasticherie di un mondo in via di estinzione, Roma, Tip. Facciotti, 2003.

Adriani, S. Racconti di briganti. I ribelli del Cicolano nella tradizione orale, Rieti, Tip. Artigiana (Pro Loco Fiamignano), 2010.

Adriani, S., La biancòla. Sulle tracce di un grano autoctono, Rieti, Tip. Artigiana, 2014 (Pro Loco Fiamignano; Associazione Coltivatori Lenticchie di Rascino; Slow Food).

Adriani, S., La lenticchia di Rascino. Storia e tradizione di un ecotipo, Rieti, Tipografia Artigiana, 2015.

Adriani, S. & L. Sarego, Il corredo della sposa. Tradizione degli anni 1950-1970 nel Cicolano, Rieti, Tip. Artigiana, 2010 (Pro Loco Fiamignano).

Adriani, S. et alii, Centocinque. Alla luce del focolare affiorano i ricordi, Rieti, Tip. Artiiana, 2013.

Cerea, G., & Marcantoni M., La montagna perduta. Come la pianura ha condizionato lo sviluppo italiano, Milano, Angeli, 2016.

Cirese, E. (a cura), Raccolta di canti popolari della provincia di Rieti, Rieti, Nobili, 1945 (rist. anast. 1997).

Clemente, Pietro, Piccoli paesi decrescono. Una rete per una battaglia di generazione, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 27, 2017 (http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/piccoli-paesi-decrescono-una-rete-per-una-battaglia-di-generazione).

De Boef, W.S. (et alii) (a cura), Community Biodiversity Management. Promoting Resilience and the Conservation of Plant Genetic Resources, Routledge, 2015.

Magnaghi, A., Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo, Torino, Boringhieri, 2000 (2010).

Ploeg, J.D. van der, I nuovi contadini. Le campagne e le risposte alla globalizzazione, Roma, Donzelli, 2009 (ed. or. 2008).

Shiva, V., Campi di battaglia: biodiversità e agricoltura industriale, Milano, Ambiente, 2001.

Shiva, V. (a cura), Biodiversity: social and ecological perspectives, London, Zed Books; Penang, World Rainforest Movement, 2003.

Teti, V., Il senso dei luoghi. Memoria e storia dei paesi abbandonati, Roma, Donzelli, 2004.

________________________________________________________________________________

Alessandra Broccolini, ricercatrice in Discipline Etno-Antropologiche dal 2008 ed attualmente insegna Etnologia presso la facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza di Roma”. Ha collaborato con l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, con la Regione Lazio e con altri Enti in materia di catalogazione del patrimonio etnografico materiale e immateriale e per alcune candidature Unesco per la Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale. Attualmente è presidente di Simbdea (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici) e membro della redazione della rivista Antropologia Museale. Si occupa di politiche dell’identità, città, migrazioni, feste e rituali, artigianato, patrimonio culturale immateriale, saperi tradizionali e politiche Unesco (Lazio, Campania, Napoli, Roma). Ha pubblicato diversi saggi sui temi dell’antropologia del patrimonio culturale e un lavoro monografico sull’artigianato del presepe a Napoli: Scena e retroscena di un patrimonio. Turismo, artigianato e cultura popolare a Napoli, Verona 2008.

________________________________________________________________