di Annamaria Rivera

Chaque voile qui tombe, chaque corps qui se libère de l’étreinte traditionnelle du haïk, chaque visage qui s’offre au regard hardi et impatient de l’occupant, exprime en négatif que l’Algérie commence à se renier et accepte le viol du colonisateur Frantz Fanon, L’Algérie se dévoile, 1959Per ristabilire i fatti

L’11 agosto 2016 esordisce pubblicamente il feuilleton del burkini [1], che accompagnerà come rumore di fondo l’estate francese, con qualche eco in Italia, particolarmente incongrua e fastidiosa. È allorché il sindaco di Cannes, dei Repubblicani, il partito di Nicolas Sarkozy, annuncia che due settimane prima, il 28 luglio, ha emesso un’ordinanza a termine che interdice le spiagge a chiunque non abbia «una tenuta corretta, rispettosa dei buoni costumi e della laicità». In realtà, il divieto riguarda solo le donne presunte musulmane e coperte “in eccesso” (non necessariamente in burkini), che perciò non solo violerebbero «le regole d’igiene e sicurezza», ma mostrerebbero anche «in modo ostentatorio la loro appartenenza religiosa».

Subito dopo, un altro sindaco repubblicano, quello della cittadina di Villeneuve-Loubet, egualmente nelle Alpi Marittime, rende noto che anch’egli, il 5 agosto, ha assunto questa lodevole iniziativa per ristabilire i «buoni costumi». Salvo che, come riferiscono le cronache, sulle spiagge locali non si è mai vista una donna in burkini.

A partire dall’esempio dei due pionieri della crociata per il ben vestire femminile, le ordinanze – in maggioranza riguardanti comuni delle Alpi Marittime e del Var – si moltiplicano fino a trenta, in misura inversamente proporzionale alla reale presenza in spiaggia di signore in burkini. Così che, per poter riportare qualche immagine di donna che lo indossa, le grandi agenzie di stampa sono costrette ad arrangiarsi: la Reuters propone tre foto del 2007 scattate in Australia; l’AFP delle istantanee prese in Tunisia, in Algeria e nella stessa Australia. Un fotografo e una fotografa particolarmente fortunati riescono a immortalare tre donne in burkini su una spiaggia di Marsiglia [2].

Sarà per questa desolante rarità che, onde vincere il senso di frustrazione, le polizie municipali – su spinta dei sindaci, si può immaginare – si lanciano alla caccia di qualche altra che “ostenti” un eccesso di senso del pudore o della modestia. Così, il 16 agosto, a Cannes, una squadra di agenti, armati di manganelli e spray urticanti, ingiunge a una donna che indossa un semplice hijâb di allontanarsi dalla spiaggia o di pagare una contravvenzione. La malcapitata –un’ex hostess di Tolosa, di famiglia francese da almeno tre generazioni – viene mortificata dinanzi ai parenti e ai suoi bambini, che scoppiano in lacrime, mentre alcuni degli astanti l’apostrofano con insulti razzisti [3].

Ancor più grave è ciò che accade una settimana dopo su una spiaggia di Nizza. Quattro poliziotti municipali si avvicinano a una signora che riposa sull’arenile non propriamente in burkini, ma comunque “troppo vestita”: il corpo coperto da una blusa e dei pantaloni aderenti, il capo da un comune foulard annodato sulla nuca a mo’ di bandana. I quattro la risvegliano bruscamente e la umiliano pesantemente col costringerla a spogliarsi sotto gli occhi dei/delle bagnanti: quasi nudi/e, loro, quindi rispettosi dei buoni costumi [4].

Che tale espressione – bonnes mœurs, in francese –, alquanto desueta, ricorra in tutte le ordinanze dei sindaci è uno dei tanti paradossi che connotano questa vicenda. Con “buoni costumi” si designano (per meglio dire, si designavano) le abitudini, le regole, le usanze conformi alla moralità, alla religione, alla cultura maggioritarie di un certo paese o di una certa popolazione. Ed è per oltraggio ai buoni costumi – reato cancellato dal Codice penale nel 1994 – che in Francia, in tempi non troppo lontani, si comminavano multe o condanne a donne in bikini [5] o in altre mise succinte.

Insomma, se un tempo a far scandalo era scoprire troppo il proprio corpo, oggi indecente è mostrarsi troppo coperte, ma solo se si è ascritte a categorie stigmatizzate come quella di musulmane: termine divenuto equivalente a “estranee pericolose”, quindi indesiderabili, anche se cittadine francesi.

Aberrante è, a nostro parere, la stessa giustificazione per la quale ammettere in spiaggia donne abbigliate secondo un canone di supposta modestia musulmana significherebbe favorire la radicalizzazione in senso jihadista, quindi il terrorismo di matrice islamista. Anzitutto conviene precisare che, rispetto a una morale musulmano-rigorista, il burkini rappresenta un’innovazione, se non una trasgressione, non foss’altro perché comprende pantaloni aderenti del genere leggings, che certo non sono apprezzati in contesti integralisti.

Quanto al sofisma secondo cui il burkini sia da vietare poiché sarebbe uno strumento di proselitismo che varrebbe a legittimare o perfino a incrementare il terrorismo, per smontarlo basta relativizzare: è come se, di fronte alle migliaia di attentati, compiuti e spesso rivendicati, dal 1976 al 2013, dal Fnlc (Fronte nazionale di liberazione della Corsica), si fosse proibito a donne còrse, reputate cattoliche tradizionaliste, di frequentare le loro spiagge in tenute troppo pudiche.

Il caso di Sisco, in Corsica

Sebbene la campagna contro il burkini presenti aspetti paradossali se non grotteschi, non era del tutto scontato che pure in Corsica qualcuno avrebbe emulato la farsa estiva ideata nel non troppo amato Esagono. Anche se, per la verità, qualcosa di simile si poteva presagire dalla frequenza degli atti anti-maghrebini, anche violenti [6], e dagli avvertimenti minacciosi rivolti ai presunti musulmani.

Per esempio, nel 2011, un volantino firmato con la sigla Cmsc (Comitato della maggioranza silenziosa còrsa) fu imbucato nelle cassette postali di persone d’origine maghrebina e di attivisti di associazioni antirazziste. Caratterizzato dal consueto amalgama tra maghrebini e musulmani, nonché da una prosa tanto aggressiva quanto sgangherata, il testo ammoniva che il Cmsc non avrebbe più tollerato coloro «che rivendicano l’Islam in Corsica sempre più vestite, come una provocazione». Soggiungendo: «Non accetteremo più di vedere ragazze e giovani donne che, sempre più numerose, invadono i nostri spazi pubblici vestite in tal modo», poiché «il foulard è la prima tappa verso il velo integrale […], strumento di destabilizzazione della società francese» [7].

È in un tal clima che, più tardi, il 16 agosto 2016, il socialista Ange-Pierre Vivoni, da ventisette anni sindaco di Sisco, villaggio dell’Alta Corsica di un migliaio di abitanti, emette anch’egli un’ordinanza che proibisce l’accesso alla spiaggia di «chiunque non abbia una tenuta corretta, rispettosa dei buoni costumi e della laicità». In ciò sostenuto fermamente da Jean-Guy Talamoni, presidente, indipendentista, dell’Assemblea di Corsica [8].

L’ordinanza è convalidata dal Tribunale amministrativo di Bastia. Non solo: essa viene confermata anche dopo che, il 28 agosto, il Consiglio di Stato, la più alta giurisdizione amministrativa francese, ha accolto il ricorso della Lega dei diritti dell’uomo (Ldh) e del Collettivo contro l’islamofobia in Francia (Ccif) contro l’uguale misura presa dal già citato comune di Villeneuve-Loubet [9], giudicando quelle ordinanze comunali come un attentato alle libertà fondamentali, grave e manifestamente illegale.

Al pari di altri sindaci del continente, perlopiù di destra, il sindaco socialista non si lascerà turbare neppure dalla successiva presa di posizione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Il quale condanna duramente le ordinanze anti-burkini e argomenta, tra l’altro, che la parità di genere non si conquista limitando le libertà individuali e regolamentando dall’alto ciò che le donne devono indossare [10]. Che saranno mai questi pur autorevoli giudizi rispetto al rischio d’inimicarsi i suoi elettori, quindi di perdere un mandato quasi trentennale?

Il pretesto per l’ordinanza gli è offerto sopra un piatto d’argento da un incidente occorso tre giorni prima, il 13 agosto, su una spiaggia del suo comune. La presenza di quattro donne che fanno il bagno vestite, fotografate da qualcuno contro la loro volontà, scatena un alterco tra gli uomini di quella famiglia di origine marocchina, comprendente anche due bambini, e un gruppo di giovani locali, che li accusano di voler “privatizzare” quel tratto di spiaggia. L’alterco degenera presto in rissa e, a spalleggiare i locali, sopraggiunge un centinaio di persone armate di oggetti contundenti, le quali, tra le altre violenze, distruggono col fuoco le tre auto dei “marocchini” [11].

Il giorno dopo, a Lupino, quartiere popolare di Bastia, una folla di còrsi inferociti (almeno cinquecento persone) va alla caccia degli “arabi” e assedia l’ospedale in cui è ricoverato un giovane di origine marocchina, ferito nel corso della rissa. La folla grida slogan minacciosi, tra cui l’immancabile “Arabi fora”, invettiva che si trova iscritta ovunque, sui muri e lungo le strade dell’isola. Più tardi, uno dei fermati in seguito alla colluttazione – un muratore ventottenne, anch’egli di origine marocchina, residente in Corsica dall’età di quindici anni – sarà costretto ad abbandonarla per rifugiarsi a Parigi con la moglie e il loro bambino: onde sfuggire, egli sostiene, alle pesanti minacce degli isolani [12]. Intanto il già citato presidente Talamoni manifesta il proprio sostegno incondizionato agli abitanti di Sisco [13].

Il 16 settembre il tribunale correzionale di Bastia condannerà i cinque imputati (due còrsi e tre “marocchini”) per reati vari commessi durante la rissa. La pena più grave (due anni di carcere, senza condizionale) sarà comminata a uno dei “marocchini”. Eppure in occasione del processo lo stesso procuratore della Repubblica aveva definito «linciaggio collettivo» le violenze compiute dal gruppo accorso in spiaggia in difesa dei locali.

Al sindaco di Sisco, che si reputa «uomo profondamente di sinistra» e tutt’altro che razzista [14], – così come ai sindaci di Ghisonaccia e Cagnano (un villaggio di appena 177 anime), che poco dopo lo emuleranno – si sarebbe potuto chiedere se la spiaggia sia proibita anche a quelle donne còrse de souche, perlopiù anziane, che tuttora sono solite indossare abiti lunghi fino ai piedi, il capo coperto da un ampio foulard: un costume che permane, almeno in certi villaggi, e che evidentemente ha qualcosa a che fare con i retaggi della tradizione, anche cattolica. E tuttavia questo modo severo di abbigliarsi non fa scandalo tra i locali, è anzi annoverato da non pochi tra “le nostre tradizioni da difendere”.

Il che conferma che non esistono marchi neutri. La neutralità è, infatti, un valore convenzionale, storicamente costituitosi attraverso la sedimentazione di segni, anche religiosi, che nel corso del tempo si sono secolarizzati, finendo per divenire, in alcuni casi, consuetudine e norma maggioritaria (Rivera, 2005).

Per riprendere il filo della narrazione, ricordo che da lunghi anni la Corsica è teatro di attacchi razzisti (aggressioni, bombe, anche alcuni omicidi), compiuti da gruppi nazionalisti, clandestini e armati, ai danni della cospicua e annosa popolazione di origine maghrebina, che ha fornito manodopera a buon mercato all’agricoltura e all’allevamento locali, spesso in condizioni servili [15]. E il più recente rapporto, relativo al 2015, redatto dalla Cncdh (Commissione nazionale consultiva sui diritti umani) e intitolato La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie [16], colloca la Corsica al primo posto per numero di atti anti-musulmani in rapporto al numero di abitanti.

Insomma, uno dei tanti aspetti paradossali di questa vicenda è che a unirsi alla campagna anti-burkini siano stati i sindaci di piccoli o minuscoli comuni di una regione che una percentuale non irrilevante di francesi dell’Esagono considera e/o tratta quasi al pari di una colonia, dai costumi arretrati, dalle strutture claniche, dalle pratiche para-mafiose. Il che conferma come gli stessi alterizzati possano inventare o enfatizzare alterità cui contrapporsi e da avversare: per ragioni identitarie, nazionaliste, sociali e/o politiciste.

D’altro canto, buona parte degli stessi còrsi si reputa estranea alla Francia. Sarebbe troppo lungo soffermarsi sull’intricata storia dell’indipendentismo còrso, anche clandestino e armato, e degli attacchi terroristici contro abitazioni e altre proprietà di francesi del continente trapiantati nell’isola. Perciò cito solo un piccolo dettaglio relativo a questo caso: come riferiscono le cronache, tra gli slogan gridati durante la caccia ai “marocchini” v’era Ni arabes, ni gaulois [17].

Un esempio d’isteria politica

Al tempo della più accesa tra le ricorrenti campagne francesi contro il “velo islamico” [18], perlopiù artificiose e pretestuose, l’antropologo Emmanuel Terray adope- rava la categoria d’isteria politica, per definire il clima che avrebbe portato all’approvazione della legge del 2004, che proibisce ad allieve e allievi di esibire «segni o tenute» di significato religioso nella scuola pubblica, primaria e secondaria. Mutuata da István Bibó, giurista, storico e politologo ungherese, che a sua volta aveva esteso al piano collettivo il concetto freudiano d’isteria, la formula valeva a denotare l’attitudine di una collettività che, sentendosi minacciata, impotente, ferita nel proprio narcisismo, fugge «dalla situazione reale che la mette alla prova, costruendosene un’immagine deformata e fantasmatica» e dandosi un falso bersaglio (Terray, 2004: 103).

Più specificamente, Terray si riferiva alla tendenza delle istituzioni, della società, dei media francesi a sostituire problemi sociali irrisolti con «un problema fittizio, immaginario, costruito in modo da poter essere trattato con le sole risorse del discorso e con la sola manipolazione dei simboli» (ibidem).

Dodici anni più tardi, in un contesto caratterizzato dallo stato di emergenza e dallo sgomento collettivo per il susseguirsi di attentati terroristici di marca jihadista, l’isteria politica torna a manifestarsi, prendendo a bersaglio e feticizzando, ancora una volta, un capo di vestiario femminile indossato di solito da donne d’ambiente musulmano (ma non solo da loro). E riaprendo la frattura che, in Francia come in Italia, s’era palesata a quel tempo nel movimento femminista.

Nell’Esagono, in particolare, invece d’interrogarsi sulla gravità dei problemi sociali, sulla perdita di ogni speranza di riscatto soprattutto per molta parte dei giovani detti impropriamente “di origine immigrata”, sul rischio che la collera di alcuni di loro si confessionalizzi e sia incanalata da Daech (v. Bertho, 2016), si compie un’operazione di détournement, di deviazione verso un bersaglio fittizio, accompagnata dalla consueta retorica sui valori della Repubblica, in realtà sempre più esangui.

A tal punto che si dimentica un principio fondamentale: la laicità non s’identifica con l’imposizione dell’ideologia, delle credenze, delle regole e dei costumi maggioritari, bensì con l’indipendenza reciproca tra il potere politico e le organizzazioni religiose, insieme con la libertà di coscienza e d’esercizio di culto che il potere politico deve garantire, nonché col diritto di tutte le religioni di avere accesso allo spazio pubblico. Ma oggi, come scrive Edgard Morin (in Ramadan e Morin, 2015: 21), la stessa «interpretazione della laicità è divenuta […] febbrile e settaria». Avendo perduto in contenuto, la laicità «si attacca alle forme».

Gli ultimi decenni hanno visto in Francia un notevole peggioramento della condizione sociale della popolazione “d’origine africana”, in particolare maghrebina, e l’accentuarsi della discriminazione e della segregazione territoriale, sociale e simbolica, che ha come corollario una gestione poliziesca, di tipo coloniale, delle cités e dei “quartieri sensibili”. La discriminazione, in particolare nell’ambito del lavoro, ha determinato una condizione sociale quasi-castale: la maggioranza degli/delle discendenti dell’immigrazione postcoloniale non ha alcuna speranza di mobilità sociale, condannata com’è a ereditare lo status dei genitori o dei nonni, se non a essere declassata. L’eventualità d’inserimento lavorativo è assai evanescente se è vero che, come hanno rilevato non pochi studi, anche ufficiali, un/a giovane che abbia un cognome che suona arabo o subsahariano ha assai meno possibilità d’essere convocato/a per un colloquio di lavoro, rispetto a un/a coetaneo/a franco-francese: a parità di livello d’istruzione e di competenza. È quasi pleonastico aggiungere che la discriminazione in base al genere fa sì che le donne “di origine africana”, tanto più se supposte musulmane, siano doppiamente penalizzate. In particolare, in rapporto agli uomini nati francesi da due genitori francesi, sono le donne di origine maghrebina ad avere le minori opportunità di occupazione (Meurs e Pailhé, 2010: 129).

Perciò ancor più stonate suonano le parole di coloro che affermano che la proibizione del burkini sarebbe volta a liberare le donne musulmane dalle catene del maschilismo e del patriarcato. Non meraviglia affatto che lo abbiano asserito Manuel Valls, Nicolas Sarkozy e Marine Le Pen, cavalcando la diffusa islamofobia anche in funzione della prossima campagna per le elezioni presidenziali. Né che lo facciano alcuni laicisti nostrani, compresi intellettuali d’una certa reputazione, perlopiù ignari di tutto ciò che vada oltre i confini della propria cultura borghese, rivendicata come illuminista e atea (v. Tevanian, 2013). A tal punto da gettare nello stesso calderone hijâb, burkini, mutilazioni dei genitali femminili, punizioni corporali, lapidazione delle adultere: riproponendo così il fantasma di un Oriente essenzializzato, ridotto a stereotipi, rappresentato come ricettacolo di ogni barbarie e arretratezza.

Più preoccupante è che sulla medesima linea d’onda si siano schierate talune pretese femministe, anche italiane, ignare della propria stessa ignoranza, seguaci di un emancipazionismo egemonico che pretende di civilizzare le altre. Una di loro arriva a definire «atto di libertà» una tal grave violazione della libertà individuale; per divagare poi intorno a una primavera araba che sarebbe divenuta «inferno» per «la donna […], ancora prigioniera della sharī‘a»: citazione sommaria tratta da un’intervista online al celebre poeta Adonis, peraltro acceso sostenitore del despota siriano Bashar al-Assad [19].

Generalizzare sulla “donna islamica” [20] (quasi sempre al singolare) e accomunare paesi i più diversi, purché a maggioranza musulmana, è vizio tipico del “dibattito” italiano. Sicché, ad esempio, s’ignora che la Tunisia – per citare uno dei Paesi coinvolti nella cosiddetta primavera araba – ha una tradizione ben consolidata di riconoscimento dei diritti delle donne. Tant’è che già nel lontano 13 agosto del 1956 – appena cinque mesi dopo l’indipendenza e ancor prima della proclamazione della Repubblica e dell’entrata in vigore della Costituzione –, il Paese si dotò di un Codice dello statuto personale che stabiliva la parità tra i generi in molti campi: aboliva la poligamia, il ripudio e il matrimonio forzato, conferiva alle donne il diritto di voto e legalizzava il divorzio. Conviene ricordare che quest’ultimo sarà inserito nell’ordinamento giuridico italiano solo nel 1974. Quanto al diritto di voto delle donne, in Svizzera sarà introdotto a livello federale solo nel 1971 e in Portogallo tre anni più tardi.

Poco dopo, nel 1957, le donne tunisine ottennero il riconoscimento della pienezza dei diritti politici; nel 1960, una legislazione e strumenti concreti per il controllo delle nascite; nel 1973, il diritto all’interruzione volontaria della gravidanza: anche in questo caso, ben prima delle donne italiane che dovranno attendere ancora cinque anni. Per non dire che, per quanto irrisolti restino non pochi problemi economico-sociali e politici, la Tunisia post-Ben Ali è caratterizzata, tra l’altro, dalla vivacità e combattività di molte donne, dalla presenza di un articolato movimento femminista nonché di associazioni lgbt che si battono contro l’omofobia. A tal proposito, ricordo en passant che l’articolo del Codice penale tunisino che punisce i rapporti omosessuali è non già d’ispirazione islamica, bensì un lascito della colonizzazione francese.

Con argomenti ancor più sommari si schiera in favore del divieto un’altra “femminista” [21], la quale in fondo auspica, senza rendersene conto, uno Stato etico alla maniera dell’Arabia Saudita, che prescriva quale sia il giusto modo di abbigliarsi delle donne: anzi, delle «arabe» [22], da civilizzare con divieti e leggi liberticide, affinché finalmente mostrino «rispetto per le nostre lotte». A suo parere, il burkini e l’hijâb sarebbero, oltre tutto, assai scomodi; eppure si guarda bene dal proporre di vietare per legge certe calzature dai vertiginosi tacchi a spillo, che periodicamente tornano di moda insieme con l’accelerazione del processo di mercificazione dei corpi femminili.

E a tal proposito conviene citare un “dettaglio” interessante della storia del femminismo italiano: negli anni ‘70, le femministe che eravamo, d’un tratto abbandonarono, tutte insieme, minigonne, jeans attillati e tacchi a spillo (per l’appunto) in favore di lunghe gonne a fiori, camicette ricamate e zoccoli di legno. Quel modo di abbigliarsi così femminile era, in fondo, una forma di rovesciamento dello stigma: la trasformazione del segno di un’appartenenza svalorizzata in emblema ostentato con orgoglio, secondo il classico modello alla black is beautiful. Questa risemantizzazione di uno stile che nell’opinione comune evocava una femminilità sorpassata, se non l’eterno femminino, divenne segno esteriore del manifesto del movimento: la critica dell’emancipazionismo, il diritto di ridefinire la propria singolare appartenenza di genere, il rifiuto della reificazione e mercificazione del corpo femminile.

Non diversamente hanno fatto tante giovani tunisine partecipi dell’insurrezione popolare che ha rovesciato il regime benalista. Poiché sotto Ben Ali l’hijâb era rigorosamente proibito nei luoghi pubblici, scuola e università comprese, e le giovani che l’indossavano erano oggetto di convocazioni in caserma e pesanti minacce, non poche di loro, caduto il regime, hanno preso a portarlo, talvolta insieme con la minigonna.

Lo svelamento delle altre: un’ossessione coloniale

Lo svelamento delle altre: un’ossessione coloniale

Solo uno sguardo velato da pregiudizi e bigotteria laicista può ignorare che l’hijâb, da un buon numero di anni, e il burkini, più di recente, sono divenuti, in Europa e altrove, anche oggetto dell’industria della moda. Numerose sono le boutique online che vendono capi d’abbigliamento presentati con slogan quali «I modelli all’ultima moda per abbigliarsi secondo la modestia musulmana» e consigliano come scegliere foggia e colore del velo per adattarli a un certo abito o a una certa occasione. Fra queste, anche catene importanti quale la britannica Marks and Spencer (M&S) nonché case di alta moda come Dolce&Gabbana, che nel 2016 ha lanciato la sua prima collezione di hijâb e abaya (una tunica lunga, perlopiù di colore scuro): realizzati nello stile tipico della casa e presentati dalle modelle insieme con accessori molto glamour.

Tutto ciò comprova fino a qual punto il mercato si mostri più spregiudicato e lungimirante non solo rispetto al mondo politico, alle istituzioni, ai media, alle collettività locali, in particolare francesi, ma perfino in confronto con certe “femministe”, anche nostrane. Il che configura un ennesimo paradosso: è ben triste che sia esso a tutelare la libertà individuale di abbigliarsi a proprio modo.

Insomma, come nel caso del “velo”, anche il burkini è stato totalmente privato della sua polisemia e svincolato dalle donne in carne e ossa che lo indossano: espropriate di voce e soggettività, per essere trattate da oggetto parlato, gridato, legiferato, mediatizzato, quando non diffamato e aggredito. È da un buon numero d’anni – almeno dall’affaire di Creil (1989), da cui prese avvio la campagna che condusse all’approvazione della già citata legge proibizionista del 2004– che in Francia le donne “velate” sono oggetto privilegiato non solo del discorso anti-musulmano e del razzismo di Stato, ma anche di frequenti aggressioni fisiche [23].

Nel migliore dei casi, esse sono considerate e trattate come «corpi indisciplinati», il cui velo o burkini è assunto a riprova della loro «mancata integrazione nel corpo nazionale» (Chouder e aa., 2016). Espropriate, quindi, delle loro ragioni e motivazioni: variabili e molteplici, non tutte riconducibili a un atto d’imperio maschile; in non pochi casi, invece, attinenti a una libera scelta, perfino di tipo modaiolo. Non c’è bisogno d’essere specialisti/e di antropologia per sapere che il senso del pudore, la decenza, i costumi vestimentari sono mutevoli secondo le epoche, le società, le culture, le classi sociali, le minoranze, gli individui. Basta ricordare che fino agli inizi del XX secolo coprirsi interamente con abiti castigati era considerato costume proprio dei civilizzati, in particolare delle borghesi, mentre la nudità era reputata segno distintivo dei “selvaggi”.

Dunque, assolutizzare e imporre come eterna e universale la “nostra” attuale tenuta da spiaggia femminile più consueta è non solo illiberale, ma anche antistorico. Ritenere che la libertà femminile si misuri dai centimetri di corpo esposti allo sguardo altrui è far torto alla dignità delle donne. Per non dire che, come c’insegna Roland Barthes (1967), la valenza seduttiva dell’abbigliarsi si esercita mediante «l’evidenza del sotto»; in altri termini, essa risiede proprio nel gioco del nascondere alcune parti del corpo: ampie o esigue che siano.

Insomma, al pari del “velo”, il burkini è, in fondo, un oggetto feticistico costruito dal discorso egemonico, che vale a evocare una differenza, postulata come irriducibile, tra noi e loro. La feticizzazione di questo o quel capo di vestiario e la stigmatizzazione di chi li indossa rimandano a un intreccio di questioni sintetizzabile in una: il rapporto fra maggioranza e minoranze, in particolare lo statuto delle persone di presunta fede musulmana. Ciò ha a che fare, a sua volta, con un passato coloniale che non passa e con l’incremento di un razzismo segnatamente anti-arabo e anti-musulmano, soprattutto dopo la sequela di attentati di matrice islamista-terrorista.

Per comprendere quanta violenza, non solo politica e simbolica, si celi dietro la proibizione del burkini basta osservare la sequenza fotografica che documenta il già citato blitz della polizia municipale di Nizza contro la donna addormentata sulla spiaggia. In realtà, il denudamento/svelamento del corpo dell’altro/a è uno dei dispositivi disciplinari attraverso cui si compie la sua umiliazione, il suo annichilimento, la sua de-umanizzazione: dai lager nazisti fino alle immagini oscene di Abu Ghraib, la storia contemporanea ce ne offre testimonianze eloquenti.

Per comprendere quanta violenza, non solo politica e simbolica, si celi dietro la proibizione del burkini basta osservare la sequenza fotografica che documenta il già citato blitz della polizia municipale di Nizza contro la donna addormentata sulla spiaggia. In realtà, il denudamento/svelamento del corpo dell’altro/a è uno dei dispositivi disciplinari attraverso cui si compie la sua umiliazione, il suo annichilimento, la sua de-umanizzazione: dai lager nazisti fino alle immagini oscene di Abu Ghraib, la storia contemporanea ce ne offre testimonianze eloquenti.

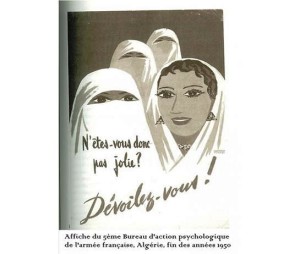

Ma soffermiamoci sul passato coloniale che non passa. Nel corso della Guerra d’Algeria (1954-1962) fu rafforzato l’apparato di propaganda finalizzato a civilizzare le indigene, inducendole anzitutto ad abbandonare i loro “veli” (in realtà si trattava di haik). Ne erano parte integrante due associazioni femminili create ad hoc. L’una, detta Comitato centrale di azione sociale e di solidarietà femminile, era stata fondata dalla moglie del noto torturatore Jacques Massu, uno dei generali autori del cosiddetto putsch di Algeri del 13 maggio 1958. L’altra, il Movimento di solidarietà femminile, era presieduta dalla consorte di Raoul Salan, anch’egli generale putschista – doppiamente tale [24] – nonché, più tardi, capo della famigerata Oas (Organizzazione armata segreta), quindi mandante politico di oltre duemila attentati terroristici sanguinosi.

Fu col concorso decisivo di tali “femministe”-colonialiste che a maggio del 1958, nelle principali città algerine, si svolsero cerimonie pubbliche, organizzate dall’esercito francese, per lo “svelamento” delle indigene. Una di queste ebbe luogo il 13 maggio di quell’anno ad Algeri, quando, nella Piazza del Governo, ove alcune donne furono indotte a montare su un palco per bruciare i loro veli. Come scrisse Frantz Fanon nel 1959 (v. 1972), in tal modo il potere coloniale intendeva disgregare la società algerina e sottrarne la componente femminile all’impegno nella resistenza contro gli occupanti. Sebbene siano passati quasi sessant’anni, perdura la pretesa di civilizzare le nuove indigene.

Dialoghi Mediterranei, n.22, novembre 2016

Note

[1] Il burkini (o burqini) è un costume da bagno in tessuto sintetico leggero, elastico, tale da asciugarsi rapidamente, che copre il corpo, lasciando scoperti il viso, le mani e i piedi. Il nome (alquanto infelice, a meno che non sia un’antifrasi ironica, una provocazione semantica) risulta dalla contrazione ossimorica di burka (o burqa) e bikini. Ideato nel 2003 da Aheda Zanetti, stilista australiana, proprietaria di una casa di moda e del marchio, esso – precisa spesso la stilista – non è stato pensato esclusivamente per le musulmane e, in effetti, è acquistato anche da donne non credenti o di altre confessioni.

[2] Fanny Arlandis, «On écrit pas mal de choses sur le burkini mais nous n’en avons pas vu beaucoup», « Slate.fr », 24 agosto 2016 : http://www.slate.fr/story/122563/photos-burkini-france

[3] Si veda: Laura Thouny, Siam, verbalisée sur une plage de Cannes pour port d’un simple voile, «L’Obs», 23 agosto 2016 : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160822.OBS6680/siam-verbalisee-sur-une-plage-de-cannes-pour-port-d-un-simple-voile.html

[4] Peter Allen, Ted Thornhill, Get’em off! Armed police order Muslim woman to remove her burkini on packed Nice beach – as mother, 34, wearing Islamic headscarf is threatened with pepper spray and fined in Cannes, «Daily Mail Online», 23 agosto 2016: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3754395/Wealthy-Algerian-promises-pay-penalty-Muslim-woman-fined-France-wearing-burkini.html#ixzz4MO2g3U51

[5] Tra l’altro, nel 1949 le prefetture bandirono il bikini da talune spiagge della costa atlantica.

[6] Per citare un caso, il 26 e 27 dicembre 2015, in seguito all’aggressione subita, nel còrso della notte di Natale, da alcuni vigili del fuoco ad Ajaccio, nel quartiere “difficile” dei Jardins de l’Empereur, c’erano state manifestazioni anti-musulmane assai dure: un gruppo di manifestanti aveva saccheggiato la sala di preghiera del quartiere e bruciato alcuni esemplari del Corano.

[7] Ecco i passaggi più salienti dell’Avvertimento: «Vous qui êtes Musulmans, ne perdez jamais de vue que si vous êtes sur le territoire français c’est pour bénéficier d’avantages économiques et sociaux qui n’existent pas dans votre pays d’origine. Alors rappelez cela à vos descendants qui revendiquent l’islam en Còrse en s’habillant de plus en plus, comme une provocation. Nous n’accepterons pas non plus de voir ces jeunes filles et jeunes femmes, de plus en plus nombreuses, envahir nos espaces publics vêtues de la sorte. Nous le savons, le foulard est la première étape vers le voile intégral. Celui-ci est lentement passé du statut de symbole de l’islam à celui d’outil de déstabilisation de la société française et en particulier dans le milieu scolaire. Comme nous, noyez vous dans la masse. MUSULMANS Nous vous conseillons instamment de suivre nos règles ». Il testo del volantino è riportato da: Sami Aldeeb, « Un tract distribué aux musulmans en Còrse », Savoir ou se faire avoir, 14 febbraio 2011: http://www.blog.sami-aldeeb.com/2011/02/14/un-tract-provoque-des-reactions-en-còrse/

[8] L’Assemblée de Còrse è l’organo deliberante della Collectivité territoriale de Còrse.

[9] Anch’essa era stata convalidata da un tribunale amministrativo, quello di Nizza. Cosa che aveva fatto dire alla giurista accademica Stéphanie Hennette-Vauchez che in tal modo i giudici si trasformano in «polizia dell’abbigliamento, ma anche in polizia delle buone o cattive maniere di esprimere le proprie convinzioni religiose». Vedi: Arrêté anti-burkini : «Ce jugement menace la liberté de tous», «Le Monde.fr », 24 agosto 2016 : http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/08/24/arrete-anti-burkini-ce-jugement-menace-la-liberte-de-tous_4987372_3224.html#YEght1JgpbefAVBz.99

[10] Rupert Colville, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Point de presse sur la France et la Bolivie, 30 août 2016 :

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20430&LangID=F

[11] Qui e più avanti uso le virgolette per prendere le distanze dalla retorica e dal lessico che contrappongono “i veri còrsi” a coloro che, pur vivendo in Corsica da molti anni o essendovi nati, in numerosi casi essendo cittadini francesi, sono etichettati come arabi, maghrebini, marocchini…

[12] Aziz Zemouri, Sisco: l’exil forcé à Paris des protagonistes de la rixe, « Le Point », 26 agosto 2016 :

http://www.lepoint.fr/faits-divers/sisco-l-exil-force-a-paris-des-protagonistes-de-la-rixe-26-08-2016-2063894_2627.php#pt0-432046

[13] Si legga questa intervista a Talamoni: Violette Lazard, Jean-Guy Talamoni : ”Je soutiens sans réserve les habitants de Sisco”, «L’Obs », 18 agosto 2016: http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160818.OBS6496/còrse-jean-guy-talamoni-je-soutiens-sans-reserve-les-habitants-de-sisco.html

[14] Si veda la seguente intervista: Celine Rastello, Le maire de Sisco : “L’arrêté anti-burkini vise à protéger tout le monde”, 18 agosto 2016: http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160818.OBS6499/còrse-le-maire-de-sisco-l-arrete-anti-burkini-vise-a-proteger-tout-le-monde.html

[15] Nel 1986, il Fnlc rivendicò l’assassinio di due tunisini, uccisi ad Ajaccio; nei primi anni Duemila due gruppi di estrema destra, Resistenza còrsa e Clandestini còrsi, inaugurarono un’ondata di violenze e di attentati razzisti con bombe.

[16] http://www.cncdh.fr/sites/default/files/cncdh_rapport_lutte_contre_le_racisme_2015.pdf

[17] «Né arabi, né Galli », probabilmente gridato nella cosiddetta lingua còrsa.

[18] Si vedano: Lévy, 2010 e Tevanian, 2012.

[19] Mi riferisco a Monica Lanfranco, autrice di Burkini, vietarlo è un atto di libertà, comparso il 17 agosto 2016 nel suo blog del “Fatto Quotidiano.it”: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/17/burkini-vietarlo-e-un-atto-di-liberta/2979507/

[20] In Italia, in anni recenti, “islamico”, con relative declinazioni, ha sostituito il più corretto “musulmano” non solo nel lessico mediatico, ma anche in quello politico e perfino scientifico. Il suo successo può spiegarsi soprattutto col fatto che permette l’amalgama con “islamisti”. Spesso, infatti, il termine è adoperato, delle volte nel medesimo contesto discorsivo, per designare non solo le persone – in genere immigrate – di fede musulmana, vera o presunta, ma anche gli aderenti a correnti integraliste o rigoriste e i terroristi di matrice jihadista.

[21] Alludo a Lorella Zanardo che, intervistata da “L’Espresso”, si lascia andare ad asserzioni sconcertanti: Zanardo: “Io femminista vi dico: vietare il burkini? È giusto. E di sinistra”, 17 agosto 2016: http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/08/17/news/vietare-il-burkini-e-di-sinistra-lorella-zanardo-1.28053. Le sue affermazioni sono state puntualmente smentite da Mazzetta (pseud.) nel blog omonimo: Il burkini e le incredibili balle di Lorella Zanardo, 18 agosto 2016:

https://mazzet v5ta.wordpress.com/2016/08/18/il-burkini-e-le-incredibili-balle-di-lorella-zanardo/

[22] Zanardo sembra ignorare la distinzione tra arabi e musulmani. Probabilmente non sa che solo il 25% circa dei musulmani sono arabi; che l’area del mondo col numero maggiore di musulmani è l’Asia meridionale e sud-orientale; che fra gli arabi vi sono fedeli di altre confessioni religiose, nonché agnostici e atei…

[23] Ciò ha indotto Michèle Sibony, esponente dell’Ujfp (Unione ebraica francese per la pace) a evocare il tempo in cui l’Azione francese dava la caccia, sulla base di segni distintivi, agli ebrei del Marais, quartiere parigino con una densa popolazione ebraica: L’horreur a son propre langage, “UJFP”, 24 août 2016: http://www.ujfp.org/spip.php?article5106

[24] Il 21 aprile 1961 ci fu un secondo tentativo di colpo di stato, anch’esso finalizzato a perpetuare il potere coloniale in Algeria.

Riferimenti bibliografici

Barthes Roland, 1967, Système de la mode, Éditions du Seuil, Paris (Sistema della Moda, trad. di Lidia Lonzi, Einaudi, Torino 1970 e 1991).

Bertho Alain, 2016, Les enfants du chaos. Essai sur le temps des martyrs, La Découverte, Paris.

Bouteldja Houria, 2004, De la cérémonie du dévoilement à Alger (1958) à Ni Putes Ni Soumises: l’instrumentalisation coloniale et néo-coloniale de la cause des femmes, « Oumma », 12 ottobre : http://oumma.com/De-la-ceremonie-du-devoilement-a

Chouder Ismahane, Firar Zhor, Karimi Hanane, Lazrak-Toub Jeane, N’dongo Hawa, 2016, Pour en finir avec le contrôle politique du corps des femmes, « Mediapart », 6 aprile 2016: https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/060416/pour-en-finir-avec-le-controle-politique-du-corps-des-femmes

Éwanjé-Épée Félix Boggio, Magliani-Belkacem Stella, 2012, Les féministes blanches et l’empire, La Fabrique, Paris.

Fanon Frantz, 1972 (1959), L’Algérie se dévoile, in : Sociologie d’une révolution (L’an V de la Révolution algérienne), François Maspero Éditeur, Paris: 18-48 (anche in: classiques.uqac.ca/classiques/fanon_franz/sociologie_revolution/socio_revolution_algerie.pdf).

Lévy Laurent, 2010, «La gauche », les Noirs et les Arabes, La Fabrique, Paris.

Meurs Dominique, Pailhé Ariane, 2010, Position sur le marché du travail des descendants directs d’immigrés en France: les femmes doublement désavantagées?, « Économie et statistique », nn. 431-432: 129-151: http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es431h.pdf

Ramadan Tariq, Morin Edgard, 2015, Au péril des idées. Les grandes questions de notre temps, Archipoche, Paris.

Rivera Annamaria, 2005, La guerra dei simboli. Veli postcoloniali e retoriche sull’alterità, Dedalo, Bari.

Terray Emmanuel, 2004, L’hystérie politique, in Charlotte Nordmann (s.l.d.), Le foulard islamique en question, Éditions Amsterdam, Paris: 103-117. Anche in: « Mouvements » 2/2004 (n° 32): 96-104 : www.cairn.info/revue-mouvements-2004-2-page-96.htm.

Tevanian Pierre, 2012, Dévoilements. Du hijab à la burqa, les dessous d’une obsession française, Libertalia, Paris.

Tevanian Pierre, 2013, La haine de la religion. Comment l’athéisme est devenu l’opium du peuple de gauche, La Découverte, Paris.

_______________________________________________________________________________

Annamaria Rivera, già docente di Etnologia e di Antropologia sociale presso l’Università di Bari, è saggista e scrittrice, collaboratrice di testate quali Il manifesto e Micromega. Da più di un ventennio privilegia lo studio e la ricerca intorno alle strutture, dispositivi e pratiche dell’etnocentrismo, xenofobia, razzismo e dei nessi fra quest’ultimo, il sessismo e lo specismo. Fra le sue opere: Estranei e nemici. Discriminazione e violenza razzista in Italia (2003); La guerra dei simboli. Veli postcoloniali e retoriche sull’identità (2005); Regole e roghi. Metamorfosi del razzismo (2009); La Bella, La Bestia e l’umano. Sessismo e razzismo, senza escludere lo specismo (2010); Les dérives de l’universalisme. Ethnocentrisme et islamophobie en France et en Italie (2010); L’imbroglio etnico, in quattordici parole-chiave (con R. Gallissot e M. Kilani, 2012); Il fuoco della rivolta. Torce umane dal Maghreb all’Europa (2012); La città dei gatti. Etnografia animalista di Essaouira (2016). Ha scritto anche un romanzo: Spelix. Storia di gatti, di stranieri e di un delitto (2010).

________________________________________________________________