Mai come in questo nostro tempo inquieto e confuso si è discusso e ragionato di donne, dei loro diritti e del loro corpo protagonista di cronache e di storia. Di donne e di corpo scrive Paola Atzeni nel suo ultimo libro, Corpi, gesti, stili. Saper fare e saper vivere di donne eccellenti nella Sardegna rurale, edito quest’anno da Ilisso. Il volume, a ben vedere, riprende una precedente pubblicazione dell’antropologa [1] allora esplicitamente rivolta ad un pubblico specialistico e, a detta della stessa, certamente suscettibile di miglioramenti e arricchimenti.

L’esito del suo aggiornamento è un contributo ricco e metodologicamente plurale, frutto del cammino di crescita che, a partire dalle prime ricerche sul campo degli anni Ottanta, Paola Atzeni ha percorso per poter giungere ad una sistemazione quanto più possibile completa ed efficace dei risultati emersi dai quadri di vita indagati. L’impalcatura del volume tradisce chiaramente questa volontà analitico-documentaria, strutturandosi secondo sezioni e differenti approcci al fenomeno che la rendono un modello scientifico di organizzazione e meticolosità, oltreché di sguardo.

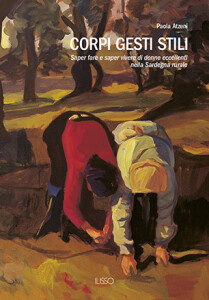

La limpida stesura, così sapientemente ordinata e scandita da una prosa lineare, esperta e mai eccessiva, dà allora facilmente l’impressione, come accade per tutte le grandi opere di antropologia (e non solo), di avere tra le mani un lavoro di cui “c’era proprio bisogno”; e questo accade a discapito della grande mole di informazioni raccolte originariamente dalla studiosa, stavolta disponibili ad «una loro ri-concettualizzazione e una ri-codifica». La loro implementazione, in tal senso, è favorita dall’imponente sezione fotografica Poetiche visuali. Evocazioni, nella seconda parte, dove i bellissimi scatti del fotografo senese Marcello Stefanini fissano indelebilmente i momenti del lavoro individuale e di gruppo, i paesaggi, gli strumenti, gli sguardi fugaci, la ritrosia delle donne immortalate.

Degli auspici dell’antropologia visuale, nonché dei suoi modi d’uso e interpretazione, dà dunque conto, a conclusione della parte terza e del volume, Felice Tiragallo, che, da esperto frequentatore dell’immagine e delle sue declinazioni [2], riconosce all’opera di Paola Atzeni la collocazione su un «piano di netta discontinuità» rispetto alla tradizione disciplinare che in Sardegna identifica in Max Leopold Wagner un illustre precursore, accordando alla stessa una compiutezza metodologica e dunque d’indagine che testimonia «dell’avanzamento di quel terreno teorico alla luce di un dibattito sulla cultura materiale e sull’antropologia cognitiva e del lavoro». Il grande lavoro di Stefanini, insomma, suggella il ruolo decisivo della fotografia nella scrittura etnografica, della quale è componente assolutamente autonoma in quanto dimensione del campo stesso della ricerca, come le lucide analisi di Tiragallo non stentano a evidenziare.

A precedere il contributo dell’antropologo cagliaritano e corroborare l’interdisciplinarietà dell’opera, invece, è l’analisi filosofica di Cristina Marras, che analizza Modelli e metafore per dire, fare, vedere, scomponendo ulteriormente le vicende culturali dispiegatesi agli occhi di Paola Atzeni.

Nel riferire delle donne sulcitane e sassaresi e del complesso palinsesto operativo, materiale e simbolico ch’esse avevano cura di mettere in opera, le prime nelle vicende produttive legate al grano e alla fabbricazione delle scope e le seconde alla raccolta delle olive, Paola Atzeni si (pre)occupa, anzitutto, di scandagliare un cosmo di valori, attitudini, consuetudini e generalmente modi di vita del quale l’imponente stravolgimento culturale di metà secolo ha catalizzato la decostruzione. Precedente magistrale nella letteratura antropologica sarda in tema di cultura materiale è certamente Sa Laurera, opera in cui Giulio Angioni traccia il miglior profilo dell’universo tecnico-pratico, simbolico e organizzativo del lavoro contadino in Sardegna [3].

Nel riferire delle donne sulcitane e sassaresi e del complesso palinsesto operativo, materiale e simbolico ch’esse avevano cura di mettere in opera, le prime nelle vicende produttive legate al grano e alla fabbricazione delle scope e le seconde alla raccolta delle olive, Paola Atzeni si (pre)occupa, anzitutto, di scandagliare un cosmo di valori, attitudini, consuetudini e generalmente modi di vita del quale l’imponente stravolgimento culturale di metà secolo ha catalizzato la decostruzione. Precedente magistrale nella letteratura antropologica sarda in tema di cultura materiale è certamente Sa Laurera, opera in cui Giulio Angioni traccia il miglior profilo dell’universo tecnico-pratico, simbolico e organizzativo del lavoro contadino in Sardegna [3].

A partire dalla rarefazione delle forme di operatività sostenibile che informavano dunque la realtà rurale sarda, e specificamente quella dei territori indagati, l’antropologa tesse una rete che unisce le storie di donne “fatte” e capaci nella loro singolarità e personalità, depositarie di una varietà di pratiche che nel governo dello spazio e del tempo, per il veicolo del proprio corpo, diventa sostanza culturale. Sulla scorta dell’antropologia di Angioni, Clemente e Maria Gabriella Da Re, e prima ancora di Cirese e De Martino, l’indagine di Atzeni insegna i legami, le alterazioni e le fratture che questo mondo reca e del quale i paesaggi operazionali femminili – ancora scanditi dalla salvifica (e terapeutica) esigenza di una “produzione per l’auto-determinazione” – propongono un anelito di resistenza alle alienanti forme di vita codificatesi nel corso dell’ultimo quarantennio.

Il corpo, allora, esito e strumento del farsi culturale sotteso e motivato dallo stare nel mondo, può considerarsi la chiave di volta concettuale e pratica dell’imponente elaborazione documentaria della cultura materiale dei quadri di vita esplorati. Se, infatti, ai fini della comprensione di un lavoro d’indagine è di capitale importanza la sua contestualizzazione storica, maggiormente decisivo risulta il momento della sua ricezione, nei cui immaginari siamo immersi e in funzione dei quali tendiamo a ragionare classificando. Facilmente, dunque, si profila la possibilità, sia per i lettori specialisti che non addetti ai lavori, di misurare l’opera attraverso la stessa unità corporea, in grado di circoscrivere il perimetro dell’azione analitica (alla singola donna od al gruppo) ma, su tutto, di indurre a considerazioni sull’utilizzo moderno del corpo, pressato da una torsione merceologica (avrebbe detto Angioni) che sembra evidentemente patire.

Nella cultura delle donne del Sulcis, territorio peculiare nel palinsesto antropico isolano per via soprattutto della «curiosa giustapposizione di case isolate e di piccoli nuclei», rintracciamo allora lo stilema interpretativo sotteso alla loro sapienza corporea e, specificamente, alle dinamiche del lavoro, ch’erano solite saggiare con l’espressione bella a fai, “bella nel fare”. Era tale, nell’ambito di un’etica del lavoro “ben fatto”, colei che si distinguesse per i suoi personali (e personalizzanti) tratti ascrivibili ad un proprio saper fare, ad un proprio modo di essere abile nel gesto e nell’azione, dunque nella capacità di influenzare positivamente il processo di produzione e più generalmente di equilibrare e ponderare i suoi stessi vincoli in chiave sostenibile e rispettosa della moralità condivisa.

«Si trattava di realizzare – scrive Atzeni – momenti e modi di una vita autonoma, personalizzata nella capacità di fare in modo congiunto ciò che è bene e ciò che è bello. Tale vita materializzava una bellezza piena e incarnata, che aveva origine nel patire accomunante e che si era fatta capace di attraversare rischiosi patimenti imposti».

Nella cadenzata routine quotidiana ancora determinata dalla stagionalità agraria che scandiva il consumo del tempo preindustriale, il gesto e il simbolo rispettavano spesso un confine labile, e il simbolo, automaticamente inserito nei meccanismi di produzione e azione, poteva avere il compito di rappresentare esso stesso un atto creativo autonomo o suggellarlo e concluderlo “liberando” l’atto successivo, come nel caso della lavatura del grano (sciacuài su trigu): «Un segno di croce, impresso con la mano nella sommità del grano bagnato (fai sa cruxi), quando ancora era raccolto a colmo (a cuccuru), accentuava infine la conclusione e l’importanza di questa fase operativa».

Ciò che è bene, ciò che è buono e ciò che conviene lo diventa, così, in termini religiosi, di inscrizione all’interno di un piano valoriale intercondiviso e in grado, con la sola esibizione dei suoi emblemi, di sancire la validità di un qualcosa. Mi sembra interessante, a proposito di quanto si è detto, il caso di Cia Giuannicca di San Giovanni Suergiu, esperta tessitrice di scope e magnifico esempio di donna gravitante, nel suo dinamismo attitudinale, fra le plurime dimensioni dell’agire individuale pratico e morale, dove quest’ultima sfera – quella incommensurabile del significato e del tramandare – diviene, plasticamente, la fonte a cui attingere per i paradigmi comportamentali e i modelli di azione e giudizio ch’ella proponeva ai suoi interlocutori.

«Cia Giuannicca, con i suoi laconici discorsi tecnici e sociali, portava alla luce altri elementi inaspettati. Diceva che fra le artigiane che svolgevano la sua stessa attività non mancavano prove agonistiche, ponni a tirrias, per stabilire chi fosse la migliore, sa mellus. Affermava che la migliore aveva nomea, fiara nomenada, ed era ricordata in vita e dopo morta, fiara arregordara in vida e dopu morta».

L’essere bella a fai, comprensibilmente, significava esserlo per sé stesse e per le proprie possibilità di auto-rappresentazione e auto-determinazione, realizzantesi attraverso ruoli e vicende tecnico-pratiche, ma, soprattutto, esserlo all’interno del gruppo, sistema complesso e necessariamente interconnesso dove la reciproca conoscenza tra i membri e la concatenazione delle loro competenze individuali sancivano la buona riuscita del lavoro.

Le donne conosciute da Paola Atzeni erano consapevoli dello squilibrio di genere radicato nella società precapitalistica sarda, e la declinazione della rivalsa si concretava, dalla loro prospettiva, nel lavoro autonomo, indipendente da ingerenze maschili (alcune erano peraltro vedove) e in grado di affermarle al di fuori del recinto ideologico tradizionalmente percorso.

«Tuttavia, queste nuove subalterne del neoliberismo aggiungevano con forti note critiche che il lavoro della donna non era valorizzato: su traball’e sa femmina non esti avvaloràu. Anzi, secondo il loro dire, per lo più era de-valorizzato e la donna era posta in una posizione di svantaggio: su prus, sa femmina esti a parti ’e perdi».

Esse, dunque, «attraversavano reti di ineguaglianze per farsi padrone di sé stesse, continuando a imparare, operando in parità solidale». Creare per il solo poterlo fare senza remore diviene, in questa chiave, sostitutivo della necessità di dover produrre per sostentarsi in maniera però meccanica e impersonale, e innesca una prima riconoscibile e vigorosa forma di emancipazione. Di una condizione di regolare autonomia decisionale si fa testimone un’altra “donna eccellente” conosciuta da Paola Atzeni: Cia Francisca Pisano, che vede ufficializzarsi il suo status di proprietaria indipendente nel 1970, quando ereditò,

«insieme a un po’ di terra, i locali della mola e il pagliaio annesso (s’omu ’e sa moa e s’omu ’e sa palla). Per avere la mola aveva pagato a ciascuno degli eredi, fratelli e sorelle, diecimila lire, spendendo complessivamente sessantamila lire. Cia Francisca era così diventata una donna personalmente proprietaria della mola, che in genere faceva capo ai beni del capo-azienda e capo-famiglia. (…) Quelle donne, mentre davano parole alla notevole trasformazione delle cose, indicavano anche un rilevante cambiamento di sé stesse, quindi un doppio successo in ogni prova riuscita, come se ogni loro agire contenesse un oscuro rischio di doppio fallimento».

La “sufficiente e concreta” solitudine [4] delle protagoniste di Corpi, gesti, stili mette bene in evidenza la centralità del corpo nei processi di auto-affermazione e definizione identitaria, misura dello spazio esperibile da queste donne e della ri-negoziazione del loro ruolo nel mondo, oltreché della sua eventuale trasmissibilità. Tanto nell’ambito individuale quanto in quello del “noi” coesivo, coordinato e “in parità”, descritto in riferimento al sistema della raccolta delle olive.

L’assimilazione degli scenari indagati induce, così, a distinguerne un duplice piano di lettura, che rende possibile attualizzare le problematiche proposte, in realtà quanto mai stringenti per la modernità che abitiamo con le sue criticità. Da un lato, quindi, sembra possibile posizionarsi su un livello particolarmente inerente alla esperienzialità del corpo all’interno dello spazio domestico; dall’altro, induce a ragionare sul suo uso moderno, oggi aggrappato ad altri, nuovi e spesso aggressivi modelli di significato, sbilanciati verso una deriva reificatoria.

Credo sia opportuno partire dal secondo caso, riguardante dinamiche di ordine generale e che mi sembrano comprendere e investire direttamente gli aspetti legati al saper fare domestico. In primo luogo, se la storia dell’uomo è anche e soprattutto il resoconto critico delle vicissitudini che coinvolgono il suo corpo, che di essa è sostanza prima, può notarsi come oggi ci si trovi in una fase nuova e insidiosa. La modernità liquida teorizzata da Bauman, infatti, ha da tempo catalizzato un processo di rarefazione del tessuto sociale che al suo interno registra, a sua volta, uno scollamento del corpo stesso dalla perfetta padronanza delle sue prerogative pratico-gestuali, tanti sono i miglioramenti tecnici che ci hanno coinvolti.

L’individuo in quanto protagonista attivo e produttivo del suo spazio vitale, insomma, ha ceduto il passo ad una sua de-umanizzazione grazie ad una irresistibile infrastruttura tecno-digitale che i grandi gruppi economici sono facilmente riusciti, mediante imponenti campagne pubblicitarie, a rendere sostitutiva dei personali saper fare. A poco a poco, l’uomo e la donna hanno smesso di interessarsi ad una prassi creativa che fosse insieme indipendente ed auto-sufficiente, per abbracciare le nuove possibilità che un non-dover-fare pronto all’uso rende loro disponibile con un click, un cenno della mano o, addirittura, una semplice parola.

Ma se «gli uomini non esistono come uomini se non producono il loro modo di vivere» [5], come ha osservato Giulio Angioni, è evidente che il valore e il ruolo riconosciuto al corpo moderno va rintracciato altrove; probabilmente – mi verrebbe da dire – nella facilità di definizione simbolica che oggi trova nel corpo un veicolo di costruzione e mercificazione ideologica, spesso spacciata per emancipazione, che trova pochi riscontri nel passato più o meno recente. Dinamiche, soprattutto, che sembrano coinvolgere primariamente le donne e sulla cui qualità non mi sembra ci si interroghi individualmente abbastanza, preferendo demandare l’ingrato compito agli specialisti o rintracciare, nella “mancanza culturale” delle epoche precedenti, la legittimazione di una attuale condizione di indipendenza e capacità di auto-determinazione; mentre, a ben vedere, i recinti estetico-simbolici all’interno dei quali ci si costringe hanno il sapore di imposizioni competitive che tutto sembrano prevedere fuorché la libertà di affermarsi.

Perveniamo al primo punto. Nell’insieme delle attività delle lavoratrici del grano e delle raccoglitrici di olive incontrate da Paola Atzeni, il corpo-custode rappresentava la moneta di scambio nel compromesso di affermazione sociale e all’interno dei processi produttivi. La donna era tale in quanto capace e in grado di esserlo in determinati spazi, fra i quali emergeva primariamente quello domestico [6], nel cui ambiente era il corpo a divenire l’unità di misura del tempo e dello spazio, dove questo risulta modulato in funzione di una rigorosa divisione strumentale e dei momenti della produzione; fra questi, emergono sicuramente i frangenti dell’utilizzo della mola e del rapporto con l’animale da tiro, parte integrante e imprescindibile della sequenza produttiva.

La conformazione della casa, fisicamente dipendente dalle esigenze funzionali della lavoratrice, ne era in un certo qual modo la sua proiezione infrastrutturale, poiché essa ne rappresentava una sorta di modulo costitutivo vivente e oper-attivo. Al suo interno, come nell’intorno ambientale dello spazio della raccolta delle olive, esterno invece all’abitazione, la donna era garante assoluta del proprio saper fare e della possibilità di auto-determinarsi.

«L’auto-fabbricazione individuale in una vita vale come contributo innovativo alla crescita delle capacità di generarsi come persone, nelle complessive relazioni umane della specie. Inoltre, concorre alla creatività nella vita sociale producendo conoscenza e formazione».

La disponibilità del proprio corpo in chiave auto-produttiva, come messo in risalto per le “donne eccellenti” incontrate, fa da contraltare alla sua perdita nella modernità, e al conseguente abbandono della frequentazione dell’ambiente domestico non certo in quanto micro-cosmo o zona di comfort femminile (al contrario), ma in quanto dimensione semantica, di orientamento e di riferimento assolutamente comune a uomini e donne, dove queste ultime, fra le righe di Corpi, gesti, stili, hanno però potuto esprimere una «poetica delle relazioni di buona cura che costituisce il loro importante patrimonio culturale»; per estensione, metafora spaziale in cui si traduce praticamente la gran parte dell’immenso panorama di saperi, conoscenze e abilità incorporate riferibili alla cultura contadina e, generalmente, a quella delle società tradizionali o pre-capitalistiche.

D’altra parte, abbiamo avuto prova della sua rilevanza proprio durante la fase più critica del complesso tornante pandemico, instancabile produttore di distopie [7] e in grado di alterare pesantemente i nostri modi di fare, dire e sentire il mondo. Nelle forme esperienziali della quarantena (o “lockdown”), dove abbiamo (ri)scoperto tanti aspetti del nostro stare al mondo, si è altresì manifestata l’imposta esigenza di ri-frequentare l’ambiente domestico in funzione di aspetti dai quali sembravamo esserci affrancati; foss’anche dal tempo del mero riposo.

«Acquisire conoscenze per produrre sicurezze salutari» è un mantra esistenziale che, se nelle formazioni sociali di nostro interesse assurge a leitmotiv delle efficaci “relazioni di buona cura” messe in atto dall’etica del lavoro ben fatto, sembra oggi tornare in auge sia nel dibattito concernente la fenomenologia pandemica sia, più generalmente, nella riscoperta di modi di vita “superati” e sostituiti da altri e nuovi bisogni (secondari per il sostentamento individuale ma primari per la capacità comunicativa dei loro mercanti). Se, ad esempio, la destrutturazione della cultura legata alle società contadine tradizionali e particolarmente alle aree cerealicole della Sardegna centro-meridionale ha attentato all’autonomia della donna come prodotto culturale indipendente, allo stesso tempo ha rappresentato il progressivo abbandono di un paesaggio di saperi, gesti, capacità valutative, conoscenze materiali e modi pratici di fare ed esperire i propri spazi che coinvolge tanto l’uomo quanto la donna, la cui centralità nella restituzione conoscitiva di questa coscienza concreta Paola Atzeni ha così bene descritto e reso nota e accessibile a tutte le tipologie di lettori.

Il problema, però, sembra essere di ben più ampio respiro, e ineluttabilmente riguarda la scarsa (per non dire inesistente) educazione alla cultura materiale che nelle forme di quella che chiamiamo “tradizione” non cessa di rappresentare una dimensione vitale e feconda di possibilità di fare e conoscere, poiché

per quanto complesso possa rivelarsi il presente nella sua multiforme capacità spersonalizzante, anche alla luce di un così dirompente fenomeno come quello pandemico – e, generalmente, delle grandi emergenze – è alle tradizioni e alla loro potenza simbolica e semantica che si continua a guardare; laddove, con forza, ancora emergono quei tratti essenziali e profondi in grado di informare, da millenni, la nostra capacità di stare nel mondo con consapevolezza, efficace introspezione e senso di radicamento. Aspetti che, in buona sostanza, nutrono col loro humus il terreno dell’antropologia» [8] .

Conclusioni

Vorrei anzitutto precisare come non mi sollecitino certo velleità romantico-idealistiche riconducibili ad un auspicabile ritorno a forme di esistenza “genuine” o simbiotiche, come quando “si stava meglio”: certe posizioni, ancorché seducenti, hanno ben poco a che fare con l’antropologia o la costruzione di un quadro etnografico.

Mi pronuncio, piuttosto, da studioso che avverte e scorge il bisogno di una attenta valutazione dei cambiamenti che interessano il singolo individuo nella società e questa con lui e in sua funzione. D’altra parte, mi sembra che i tempi siano invece maturi per ripensare alcune concezioni moderne del corpo stesso, che credo risenta abbondantemente della deriva puramente estetizzante attribuita alle sue prerogative, fatalmente sbilanciata verso certo pericoloso assolutismo culturale e pronta a sconfessare qualsiasi slancio di concreta dedizione finalizzata alla produzione in tutte le sue forme pratico-materiali (artigianale, culinaria, artistica, ecc.). Dove il corpo, infatti, sembra venire oggi appiattito e compresso nella sua componente formale e visuale che, comunque, non è certo avulsa dai processi individuali di costruzione identitaria, l’antropologo deve inserirsi rimarcando, invece, l’equilibrio secondo il quale noi siamo ciò che siamo perché esito di una equilibrata interconnessione diacronica tra caratteri anatomici, caratteri psichici e opportunità ambientali, quindi prodotti culturali; dove, cioè, nessuna delle componenti che definiscono le possibilità d’azione di un corpo – e cioè il gesto, la meccanica e il simbolo – debba emergere, a discapito delle altre, senza che ci si interroghi sulla qualità (e sulle quantità) del loro amalgama.

Per questo, e per la sua proposta di una visione quanto più efficacemente olistica e metodologicamente scrupolosa dei fenomeni considerati, mi sembra che gli sforzi etnografici di Paola Atzeni possano intercettare, anche stavolta, solo consensi fra chi, addentro o meno al mondo delle scienze sociali, intenda concedersi alla causa di una conoscenza ampia, precisa e democratica dei rapporti fra persona, genere e società e fra questa e i cambiamenti occorsi alla nostra cultura materiale, alla luce dei quali la prospettiva femminile non cessa di presentare una complessità ben più bisognosa di attenzione.

Mi sembra opportuno chiudere questo contributo con una immagine di indiscusso impatto che mi capita davanti agli occhi: Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, insignite del Nobel per la Chimica nel 2020 ma premiate solo in questo dicembre [9], che si tengono per mano guardando insieme al futuro della scienza e del mondo che la ospita, che ci ospita.

Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023

Note

[1] Atzeni P., Il corpo, i gesti, lo stile. Lavori delle donne in Sardegna, CUEC, Cagliari, 1988

[2] Si consiglia la lettura di Tiragallo F., Visioni intenzionali. Sguardi esperti, materialità e immaginario in ricerche di etnografia visiva, Carocci, Roma, 2014

[3] Angioni G., Sa laurera. Il lavoro contadino in Sardegna, Il Maestrale, Nuoro, 2003.

[4] In provocatoria allusione ad una pronunciata non-presenza maschile nell’economia esistenziale delle protagoniste

[5] Angioni G., Fare, dire, sentire. L’identico e il diverso nelle culture, Il Maestrale, Nuoro, 2011, 2021: 228

[6] Ovvero quello nel quale si risolveva l’assoluta maggioranza delle operazioni del processo di lavorazione del grano

[7] Nel senso di dis-topos, in riferimento alla negazione indotta dei luoghi comuni dell’abitare, oltreché di una loro riqualificazione negativa

[8]http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/etnologia-del-vino-fra-rito-e-materialita-sguardi-sul-campidano/

[9] https://www.avantionline.it/dopo-due-anni-di-stop-torna-a-stoccolma-la-cerimonia-per-la-consegna-dei-nobel/

_____________________________________________________________

Nicolò Atzori, consegue una laurea triennale in Beni Culturali (indirizzo storico-artistico) con una tesi in Geografia e Cartografia IGM e una magistrale in Storia e Società (ind. medievistico) con una tesi in Antropologia culturale, presso l’Università di Cagliari, ottenendo in entrambe il massimo dei voti. Altresì, è diplomato presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Cagliari. Dal 2017 lavora, per conto di CoopCulture, come operatore museale e guida turistica presso il Museo Villa Abbas e il sito archeologico di Santa Anastasia di Sardara (SU), luoghi dei quali, fra le altre cose, cura la comunicazione e, nel primo caso, gli aspetti museografici. Sta frequentando il master di Antropologia Museale e dell’Arte della Bicocca

______________________________________________________________