di Alessandro Prato [*]

La relatività linguistica

Ogni lingua stabilisce un sistema di significati relativamente incommensurabile rispetto ad altri sistemi: sulla base di questa premessa, nella prima metà del Novecento, si avanzò l’ipotesi del relativismo linguistico, per cui si riteneva che a lingue diverse potesse corrispondere una visione del mondo diversa, sulla base del fatto che ogni lingua presta attenzione ad aspetti diversi del reale. La diversità linguistica divenne perciò un modo per predire e spiegare almeno alcuni elementi della diversità cognitiva e culturale.

Nonostante le potenziali implicazioni di queste affermazioni per lo studio del linguaggio, il problema della relatività linguistica è stato in gran parte ignorato dai linguisti formali nella seconda parte del ventesimo secolo. Questo è dovuto a due ragioni: la prima riguarda il fatto che Chomsky (1968) ha affermato di voler incentrare la ricerca linguistica sulle proprietà universali dei sistemi grammaticali; la seconda consiste in un fondamentale fraintendimento circa il significato del termine “relatività linguistica”, quindi riguardo alla gamma di fenomeni che ne dovrebbero far parte. L’immagine stereotipa del relativismo, secondo cui si tratterebbe solo di qualcosa che ha a che fare col diverso numero di parole usate per designare uno stesso concetto (si veda ad esempio la discussione dell’enorme numero di parole per riferirsi alla neve presso gli eschimesi), ha senz’altro contribuito a ridurre il possibile impatto teorico del concetto che è invece molto rilevante perché consente di esaminare uno dei paradossi fondamentali della vita umana – ovvero la necessità che ogni individuo ha di usare un codice comune e già definito per esprimere delle esperienze soggettive diverse. Inoltre il relativismo ci costringe da un lato a tener conto del problema del potere delle parole e della libertà relativa che abbiamo di trascendere i limiti del mondo così come è stato costruito mediante pratiche discorsive; dall’altro ci induce a prendere sul serio la tesi di Heidegger (1990: 30-33), secondo cui non siamo noi a parlare una lingua, ma è la lingua stessa a parlare attraverso di noi.

Alle origini del concetto

Il relativismo linguistico si è affermato nella prima metà del Novecento, ma ha alle sue spalle una storia e una tradizione più lunga, essendo legato al romanticismo e all’idea, formulata dal diplomatico e linguista Wilhelm von Humboldt (1767-1835), che la lingua rappresenti lo spirito della nazione e che dunque parlare una lingua significhi accettare implicitamente la sua visione del mondo. Humboldt sottolineava il fatto che ciascuna lingua storico-naturale dovrebbe essere distinta dal linguaggio come capacità umana universale; quindi, al contrario di quello che si pensa, sin dai suoi esordi la relatività linguistica non è stata incompatibile con l’ipotesi dell’esistenza di universali linguistici.

La lingua per Humboldt non è uno strumento che serve ad esprimere un pensiero già costituito, non è un prodotto ma un’attività, è enérgheia e non érgon. Non è dunque uno strumento neutro del pensiero, ma un dispositivo che lo media, cioè che lo aiuta a formarsi, e che lo condiziona nel suo sviluppo (Di Cesare 1991). Di conseguenza la lingua rappresenta per l’uomo la condizione dell’esperienza e per questo è anche riduttivo pensare che sia semplicemente uno strumento con cui possiamo comunicare con gli altri, un mezzo di scambio per intenderci reciprocamente:

«Il linguaggio è l’organo formativo del pensiero. L’attività dell’intelletto, del tutto spirituale, del tutto interiore, che quasi svanisce senza lasciar traccia, si estrinseca mediante il suono nel discorso e diviene percepibile ai sensi. Quest’attività è pertanto tutt’uno con il linguaggio, essi sono inseparabili l’uno dall’altro» (Humboldt 1991: 42).

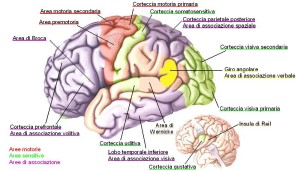

Questa stretta connessione tra pensiero e linguaggio – sostenuta da Humboldt seguendo la tradizione della linguistica illuminista che fa capo a Locke e Leibniz (Formigari 2001: 121-83) – ha contributo ad affermare l’idea che il pensiero e il linguaggio che lo esprime dipendano dal cervello inteso come entità fisica. Questa idea che a noi oggi pare una cosa ovvia, allora non lo era affatto. La connessione stretta fra cervello e pensiero, articolata nel linguaggio, fu dimostrata scientificamente per la prima volta solo nella seconda metà dell’Ottocento, quando Pierre-Paul Broca (1824-1880) ebbe modo di effettuare un’autopsia su un paziente che alcuni anni prima era stato ricoverato nell’ospedale in cui lavorava per un disturbo del linguaggio. Alla sua morte, attraverso l’analisi del suo cervello, Broca poté collegare quel disturbo del linguaggio ad una lesione in un’area specifica del cervello, denominata poi “Area di Broca” (Gensini 2001: 62-69).

Se per Humboldt l’uomo vive con gli oggetti che percepisce solo nel modo in cui glieli porge la lingua, allora l’essenza della natura umana e la capacità degli uomini di conoscere il mondo sono strettamente connessi con la lingua, la cui rilevanza antropologica è evidente. Per chiarire meglio il potere che la lingua esercita sugli individui che la parlano il filosofo tedesco usava la suggestiva metafora del “cerchio”:

«ogni lingua traccia intorno al popolo cui appartiene un cerchio da cui è possibile uscire solo passando, nel medesimo istante, nel cerchio di un’altra lingua. L’apprendimento di una lingua straniera dovrebbe essere pertanto l’acquisizione di un nuovo punto di vista nella visione del mondo fino allora vigente» (Humboldt 1991: 47).

La diversità delle lingue che per una lunga tradizione era stata considerata negativamente, addirittura come il risultato di una maledizione divina, è invece per Humboldt un fattore positivo, è la manifestazione della ricchezza e della poliedricità della natura umana. Il linguaggio, in quanto creazione del sistema cognitivo umano, attraverso quella che è la sua più importante abilità (la categorizzazione), permette all’individuo di conoscere la realtà. I processi di categorizzazione si sviluppano socialmente, grazie all’interazione costante con gli altri; a sostegno della teoria dell’origine sociale del linguaggio c’era stato il clamoroso caso del “ragazzo selvaggio” scoperto nel 1799 in Alvernia, regione boscosa della Francia centrale (Prato 2016). Il ragazzo era cresciuto in solitudine tra i boschi per circa dodici anni e, qualche tempo dopo la sua cattura, fu condotto a Parigi. Il pubblico curioso che andava a vederlo si aspettava di incontrare un esempio del Buon Selvaggio di Rousseau e si trovava invece di fronte a un essere in preda alle convulsioni che mordeva e graffiava chiunque gli si avvicinasse e che amava giacere in mezzo ai suoi escrementi. Sarebbe finito nel ricovero degli idioti, se un giovane medico, Jean M. Itard, non avesse creduto alla sua possibilità di rieducazione, accettando di seguirlo in un percorso educativo. Nel 1801 e nel 1807 Itard documentò l’attività pedagogica da lui condotta in due relazioni ancora oggi molto interessanti (si possono leggere in Moravia 1972). All’inizio Itard manifestava un certo ottimismo sulla riuscita dell’impresa, ma successivamente era costretto ad ammettere che il suo programma educativo incontrava delle resistenze insormontabili. L’équipe dello psicologo cercò in tutti i modi di rieducare quello che venne definito il “selvaggio dell’Aveyron”, ma i risultati furono molto al di sotto delle aspettative: il ragazzo riuscì ad articolare solo qualche isolata parola e non è sicuro che riuscisse ad afferrarne il significato. Questa esperienza fece dire a Itard e collaboratori che, nella formazione dell’intelligenza e del linguaggio, la socializzazione e l’interazione con l’ambiente sono fondamentali fin dal primo giorno di vita.

La diversità delle lingue che per una lunga tradizione era stata considerata negativamente, addirittura come il risultato di una maledizione divina, è invece per Humboldt un fattore positivo, è la manifestazione della ricchezza e della poliedricità della natura umana. Il linguaggio, in quanto creazione del sistema cognitivo umano, attraverso quella che è la sua più importante abilità (la categorizzazione), permette all’individuo di conoscere la realtà. I processi di categorizzazione si sviluppano socialmente, grazie all’interazione costante con gli altri; a sostegno della teoria dell’origine sociale del linguaggio c’era stato il clamoroso caso del “ragazzo selvaggio” scoperto nel 1799 in Alvernia, regione boscosa della Francia centrale (Prato 2016). Il ragazzo era cresciuto in solitudine tra i boschi per circa dodici anni e, qualche tempo dopo la sua cattura, fu condotto a Parigi. Il pubblico curioso che andava a vederlo si aspettava di incontrare un esempio del Buon Selvaggio di Rousseau e si trovava invece di fronte a un essere in preda alle convulsioni che mordeva e graffiava chiunque gli si avvicinasse e che amava giacere in mezzo ai suoi escrementi. Sarebbe finito nel ricovero degli idioti, se un giovane medico, Jean M. Itard, non avesse creduto alla sua possibilità di rieducazione, accettando di seguirlo in un percorso educativo. Nel 1801 e nel 1807 Itard documentò l’attività pedagogica da lui condotta in due relazioni ancora oggi molto interessanti (si possono leggere in Moravia 1972). All’inizio Itard manifestava un certo ottimismo sulla riuscita dell’impresa, ma successivamente era costretto ad ammettere che il suo programma educativo incontrava delle resistenze insormontabili. L’équipe dello psicologo cercò in tutti i modi di rieducare quello che venne definito il “selvaggio dell’Aveyron”, ma i risultati furono molto al di sotto delle aspettative: il ragazzo riuscì ad articolare solo qualche isolata parola e non è sicuro che riuscisse ad afferrarne il significato. Questa esperienza fece dire a Itard e collaboratori che, nella formazione dell’intelligenza e del linguaggio, la socializzazione e l’interazione con l’ambiente sono fondamentali fin dal primo giorno di vita.

La tesi della relatività linguistica viene di solito identificata con i nomi di due studiosi statunitensi: Edward Sapir (1884-1939) e Benjamin Lee Whorf (1897-1941). Tuttavia, il ricorrente uso del termine “ipotesi Sapir-Whorf” per riferirsi alla relatività linguistica pone non pochi problemi, per almeno due motivi: il primo consiste nel fatto che non esiste uno scritto in cui i due studiosi definiscono tale ipotesi; il secondo comporta che quando andiamo ad esaminare con più attenzione gli scritti di ciascuno dei due, ne emergono un numero di differenze sostanziali.

Per Sapir, la relatività linguistica rappresentava un possibile modo di formulare uno dei paradossi fondamentali della vita umana: la necessità che ogni individuo ha di usare un codice comune e predefinito per esprimere quelle che non possono non essere che delle esperienze soggettive diverse. Inoltre Sapir considerava la logica della grammatica qualcosa di simile alla logica dei codici artistici, dal suo punto di vista le regole della formazione del plurale o del genere delle parole che solo alcune lingue, come l’italiano, possiedono non è dissimile dalle preferenze stilistiche che l’artista deve tener presenti quando lavora su certi tipi di materiali all’interno di una particolare tradizione artistica.

Whorf invece era interessato a trovare un modo di caratterizzare le visioni del mondo espresse nelle lingue amerindie come “modi di parlare” alternativi, con gli stessi diritti e la stessa forza espressiva di quello che lui chiamava l’“europeo medio standard”, un amalgama costruito sulla base dei sistemi grammaticali come quello dell’inglese, francese, o italiano. Whorf formulò il “principio della relatività linguistica”, secondo cui grammatiche diverse favoriscono tipi di osservazioni e valutazioni diversi in relazione a quelle che potrebbero esser considerate circostanze simili. È per questa ragione che le strutture semantiche delle diverse lingue non sono tra di loro del tutto sovrapponibili e che tale diversità comporta l’adozione di modi di pensare diversi (Manetti – Fabris 2006: 84-85). È rimasto celebre a questo proposito il caso della lingua hopi che per riferirsi alle azioni non utilizza le abituali categorie temporali (passato, presente e futuro), facendo invece riferimento alla categoria dell’aspetto, per cui le azioni vengono distinte sulla base della distinzione tra oggettivo\ soggettivo: il primo riguarda ciò che è manifesto, ovvero ciò che è accessibile ai sensi nell’universo sia fisico che storico; il secondo si riferisce a ciò che si sta manifestando, che esiste nella mente o nel cuore, in una dimensione al tempo stesso cognitiva ed emotiva (Whorf 1950: 52-55).

Secondo Whorf e il suo maestro e collega Sapir, la categorizzazione linguistica non è solo frutto del nostro modo di organizzare l’esperienza, ma ne è, al contempo, la discriminante: chi, infatti, “conosce” linguisticamente il mondo in un certo modo ne sarà influenzato. Cioè, il modo di esprimersi influenza il modo di pensare:

«Noi dissezioniamo la natura lungo linee tracciate dalle nostre lingue madri. Le categorie e le tipologie che isoliamo dal mondo dei fenomeni non le troviamo lì in quanto esse guardano dritto in faccia ogni osservatore; al contrario, il mondo viene presentato in un flusso caleidoscopico di impressioni che deve essere organizzato dalle nostre menti; vale a dire, in gran parte dai sistemi linguistici presenti nelle nostre menti. Noi tagliamo a pezzi la natura, la organizziamo in concetti, e nel farlo vi attribuiamo significati, in gran parte perché siamo parti in causa in un accordo per organizzarla in questo modo; un accordo che si mantiene in tutta la nostra comunità di linguaggio ed è codificato negli schemi della nostra lingua [...] tutti gli osservatori non sono guidati dalle stesse prove fisiche verso la stessa immagine dell’universo, a meno che i loro bagagli linguistici siano simili, o possano essere in qualche modo calibrati» (Whorf 1956: 212-214).

Questa ipotesi è stata confermata da Jackendoff (1983: 137) quando scriveva che «un aspetto essenziale della cognizione è la capacità di categorizzare: di giudicare se un oggetto particolare sia o no un caso di una particolare categoria». A tale riguardo è interessante il libro di Viktor Klemperer (2011), in cui l’autore ha analizzato la lingua del Terzo Reich (da lui definita Lingua Tertii Imperii), mettendo in evidenza come, attraverso di essa, il nazismo sia riuscito a condizionare il modo di pensare e quindi di agire delle persone. Analizzando le parole usate dai nazisti, era arrivato alla conclusione che il grande potere che Hitler aveva avuto era legato proprio all’aver saputo utilizzare un linguaggio di un certo tipo, di averlo reso consueto e di aver così strutturato il pensiero non solo dei dominatori, ma anche dei dominati:

Questa ipotesi è stata confermata da Jackendoff (1983: 137) quando scriveva che «un aspetto essenziale della cognizione è la capacità di categorizzare: di giudicare se un oggetto particolare sia o no un caso di una particolare categoria». A tale riguardo è interessante il libro di Viktor Klemperer (2011), in cui l’autore ha analizzato la lingua del Terzo Reich (da lui definita Lingua Tertii Imperii), mettendo in evidenza come, attraverso di essa, il nazismo sia riuscito a condizionare il modo di pensare e quindi di agire delle persone. Analizzando le parole usate dai nazisti, era arrivato alla conclusione che il grande potere che Hitler aveva avuto era legato proprio all’aver saputo utilizzare un linguaggio di un certo tipo, di averlo reso consueto e di aver così strutturato il pensiero non solo dei dominatori, ma anche dei dominati:

«Le parole possono essere come minime dosi di arsenico: ingerite senza saperlo sembrano non avere alcun effetto, ma dopo qualche tempo ecco rivelarsi l’effetto tossico. Se per un tempo sufficientemente lungo al posto di eroico e virtuoso si dice ‘fanatico’, alla fine si crederà veramente che un fanatico sia un eroe pieno di virtù e che non possa esserci un eroe senza fanatismo» (ivi: 32).

La Lingua Tertii Imperii era una lingua povera e monotona, che però ha creato dei neologismi per trasmettere un ben preciso pensiero. L’utilizzo, ad esempio, da parte della propaganda nazista della parola “Volk”, popolo, nelle parole composte (di cui la lingua tedesca è ricchissima) era un modo per comunicare l’idea che i nazisti servivano il popolo. Klemperer ha registrato tutte le possibilità di asservire una lingua e così anche il pensiero stesso per manipolare le masse.

Dopo un periodo di critica del lavoro di Whorf culminato nella scoperta, da parte di Brent Berlin e Paul Kay, di universali linguistici nella codificazione dei colori in un vasto numero di lingue (Cirrincione 2018), diversi ricercatori sono ultimamente tornati a prendere in considerazione le idee di Whorf. Ad esempio, le ricerche recenti di Elizabeth Spelke e della sua collega Susan Hespos (Cromie 2004), effettuate su bambini di cinque mesi, sembrano confermare alcuni elementi fondamentali del relativismo linguistico. I loro studi infatti hanno dimostrato che bambini di soli cinque mesi, di genitori di lingua inglese e coreana, erano in grado di osservare la realtà allo stesso modo. Quegli eventi che i loro genitori, proprio perché parlanti lingue diverse, non erano più in grado di vedere allo stesso modo, nei bambini erano ugualmente notati, indipendentemente dalla lingua parlata dai genitori. Il fatto che la loro lingua madre non contenga parole per “dire quell’esperienza”, fa sì che crescendo, quell’esperienza inespressa lentamente venga abbandonata e non sia più presa in considerazione. Un meccanismo analogo si manifesta nell’apprendimento dei suoni di una lingua: è noto infatti che all’inizio del loro apprendistato linguistico i bambini riescono a discriminare i suoni di tutte le lingue e a prendere facilmente confidenza con essi; successivamente però imparano a categorizzare, cioè a ignorare ciò che non è pertinente, selezionando solo quei suoni che appartengono alla lingua (o alle lingue) a cui sono esposti e diventando insensibili ai suoni ritenuti irrilevanti, perché non contenuti nella lingua madre. Per questa ragione infatti è più difficile e faticoso apprendere una lingua straniera da adulti.

I processi di categorizzazione hanno pertanto una natura che Bruner (2009) ha giustamente definito “dialettica”: da una parte, rendendo equivalenti cose discernibilmente diverse e consentendo di raggruppare gli oggetti e gli eventi in classi, ci permettono di conoscerli e di fare riferimento ad essi non solo quando non sono presenti ai nostri sensi, ma anche quando non sono stati mai oggetto della nostra esperienza, per cui, ad esempio, posso parlare degli elefanti e descriverli anche se non li ho mai visti direttamente. Dall’altra, però, la categorizzazione restringe il campo della nostra percezione, la “mette in forma” e quindi la limita, condiziona in qualche maniera il nostro modo di leggere la realtà.

Il relativismo linguistico insomma mantiene ancora oggi una sua pregnanza teorica e un suo significato attuale nel panorama attuale della filosofia del linguaggio e della semiotica, inoltre presenta un indubbio risvolto etico e antropologico perché induce a considerare con gli stessi diritti e una analoga forza espressiva le altre lingue, anche se sono molto diverse rispetto all’europeo medio standard; evita inoltre di assolutizzare l’analisi della realtà dettata dalle lingue europee, rispettando i modi di pensare diversi dal nostro e induce a prendere nettamente le distanze da ogni tentazione di etnocentrismo.

Dialoghi Mediterranei, n. 36, marzo 2019

[*] Relazione presentata al Convegno internazionale “Peoples and cultures of the world”, Università degli Studi di Palermo, 24-25 gennaio 2019.

Riferimenti bibliografici

Bruner J. S. (2009), Il pensiero. Strategie e categorie, Roma, Armando.

Chomsky N. (1968), Language and Mind, New York, Harcourt Brace.

Cirrincione S. (2018), “L’ipotesi Sapir-Whorf come modo del conoscere”, in Dialoghi Mediterranei, n. 32.

Cromie W. J. (2004), “Which comes first, language or thought?”, in Harvard University Gazette, 22.7.2004.

Di Cesare D. (1992), “Introduzione” in Humboldt (1991): XVI-CX.

Formigari L. (2001), Il linguaggio. Storia delle teorie, Roma-Bari, Laterza.

Gensini S. (2001), Elementi di semiotica, Roma, Carocci.

Giansante G. (2011), Le parole sono importanti, Roma, Carocci.

Heidegger M. (1990), In cammino verso il linguaggio, Milano, Mursia (ed. or. 1959).

Hill J. H. e Mannheim B. (1992) “Language and World View”, in Annual Review of Anthropology, 21: 381-406.

Humboldt W. (1991), La diversità delle lingue, a cura di D. Di Cesare, Roma-Bari, Laterza (ed. or. 1836).

Jackendoff R. (1983), Semantics and Cognition. Cambridge: MIT Press (trad. it. Semantica e cognizione, Bologna: Il Mulino, 1989).

Klemperer V. (2011), LTI La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo. Firenze: Giuntina (ed. or. 1947).

Manetti G. e Fabris. A. (2006), Comunicazione, Brescia, La Scuola.

Moravia S. (1972), Il ragazzo selvaggio dell’Aveyron, Roma-Bari, Laterza.

Prato A. (2016), “A special case of philosophical reflexion about the origin of language: Victor, the wild child of Aveyron” in Theoria et historia scientiarum, 2016, XIII: 55-70.

Sapir E., Whorf B.L. (2017), Linguaggio e relatività, a cura di M. Carassai e E. Crucianelli, Roma, Castelvecchi.

Whorf B. L. (1950), “An American indian model of universe” in Sapir – Whorf 2017: 51-59.

Id. (1956) Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, John B. Carroll, ed. Cambridge, Mass., Mit Press ( trad. it. parz. Linguaggio, pensiero e realtà, Torino, Boringhieri, 1977).

___________________________________________________________________________

Alessandro Prato è ricercatore del Dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive (DISPOC) dell’Università di Siena dove insegna Retorica e linguaggi persuasivi (M-FIL/05). Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Comunicazione e potere (a cura di), Aracne, Roma, 2018; “La teoría lockiana del lenguaje”, in De Signis, 25, 2017, pp. 107-116; La retorica. Forme e finalità del discorso persuasivo, Pisa, Edizioni ETS, 2012; Linguaggio e filosofia nell’età dei lumi. Da Locke agli idéologues, Bologna, I libri di Emil, 2012.

___________________________________________________________________________