di Flavia Schiavo

A Orchard Street, a New York City, esiste il Tenement’s Museum, in un’area interna a Lower East Side (Manhattan). È, quest’ultimo, l’ampio ambito dove vivevano, tra il XIX e gli inizi del XX secolo, migliaia di workers che provenivano da moltissime nazioni, non solo dall’Europa, ma da quasi tutte le parti del pianeta, mentre NYC esplodeva con un clangore universale, cresceva e trascendeva, configurandosi come la Capitale del Nuovo Mondo. Alimentata dalle forze, dai desideri, dalle necessità, dagli sfaceli personali, dalle catastrofi storiche, dalla dolorosa relazione tra tradizione e sradicamento, di uomini e donne che sbarcavano, tra speranza e rassegnazione, auspicando la perdita di una memoria antica e nel contempo coltivandone, nella celebrazione, le radici.

Dal 1842 al 1954 giunsero a New York più di 12 mln di persone, e iniziò la folle corsa all’occupazione. I migranti, in parte, sostituirono nel mondo produttivo gli afro-americani e quelli che potevano essere considerati “nativi”, fenomeno che fornì vantaggi ai “padroni” e ai capitalisti che potevano contare su una immane forza lavoro che accettava, per la efficacia retorica dell’American Dream, per le condizioni della terra d’origine, per l’analfabetismo diffuso che li rendeva prede del Capitale, posti facili da ottenere ma mal retribuiti, sia per le donne, che per gli uomini: nel 1912 un operaio guadagnava meno di 12 dollari la settimana.

In particolare l’impennata delle migrazioni, per forza di cose e per un innegabile feedback, coincise con l’esplosione urbana newyorchese e, intorno al 1900 i migranti erano “utilizzati” per scavare i tunnel della subway, interrare i tubi del gas, tagliare le pietre usate come rivestimento per la miriade di nascenti edifici, costruire gli skyscrapers.

Giunti al grande Harbor newyorkese, dopo aver passato il primo “esame” all’Immigration Depot, poco distante da quella che sarebbe diventata “the home”, distante miglia dalla propria casa di origine, non potendo più guardarsi indietro, trattenevano, tutt’al più, nell’anima la fitta dell’abbandono, lo strappo, anche se la vita a NYC, per quanto potesse essere dura, sarebbe stata migliore di quella lasciata alle spalle. Tesi verso il “futuro”, miravano a concretizzare tale parola prodigiosa che in America aveva un altro significato, rispetto a quello citato dai Dizionari europei.

Nelle immediate vicinanze, tra il n. 97 e il 103 di Orchard Street, la sede attuale del Museo [1], vivevano alla fine del XIX secolo più di 10.000 persone. Uomini e donne censiti più volte dalla City, che mirava – in quella fase e soprattutto quando gli arrivi si intensificarono raggiungendo un apice verso il 1910 – sia a governare la “folla”, con il “dispositivo” perfetto di Ellis Island, la “porta”, il “gate” di accesso alla cittadinanza, sia a estrarre dal capitale umano (una risorsa sostituibile e intercambiabile a costo zero) ogni stilla di sangue che desse sangue alla città, la madrepora crescente.

Nel 1894 Frederick E. Pierce, su incarico dal Tenement-House Commitee elaborò una duplice mappa, sulla scorta di alcune delimitazioni, i Distretti sanitari, perimetrando entro questi, settori quadrangolari di ridotte dimensioni. Se la prima mappa mostra la densità di popolazione (la massima, inimmaginabile, da 900 a 1000 ab per acro) a Lower East Side, la seconda mappa restituisce la distribuzione delle varie etnie oltre a fornire le cifre relative alle medesime [2], raccontandoci come le “catene familiari” e i gruppi etnici spesso si associassero, cercando vicinanza e aiuto reciproco in quella stagione in cui ognuno formava una famiglia, trovava un lavoro che concedesse quelle opportunità impossibili in patria, in un regime di autogestione, di autodifesa, di sperequazione, mentre allignava la microcriminalità e un contropotere manipolativo, quello dei bosses, che gestiva le masse umane in arrivo e mentre una piccola porzione di intellettuali (uno per tutti W. C. Bryant, tra i pionieri del movimento di Riforma a NYC), uomini e donne della upper class, giornalisti, dame della alta borghesia, a volte insieme ai lavoratori e alle lavoratrici delle fabbriche e poi dei sindacati, si battevano perché ognuno assumesse consapevolezza migliorando la qualità delle singole esistenze. Conducendo “campagne”, i workers costruivano reazione e comunità, sulle pagine dei Giornali, come per strada, con alcuni memorabili scioperi o rivolte (come nel 1863; a causa del Conscription Act, la legge sulla Coscrizione), per il suffragio, contro il lavoro minorile, specie dopo alcune spaventose catastrofi dove molti persero la vita (il rogo della Triangle Shirtwaist Factory, nel 1911), senza risarcimento né tutela.

Per tentare di comprendere New York City, non servono troppi libri. Per orientarsi occorre attraversarla e, con estrema pazienza spogliarsi, per quanto possibile, dei pregiudizi che gravano su ognuno di noi. New York, infatti, che ti insegna a dubitare di te, che ti re-insegna a osservare una città che ti sfida e ti mostra ciò che non immaginavi, non è come la raccontano al cinema. Non è riducibile a una mappa. Il segno sulla carta manifesta la propria inutilità, è futile e vagamente ottuso: nessuna uniformità sussiste, mentre una diversa idea del confine emerge, un’inaspettata porosità ti sorprende, mentre fai esperienza di una nuova permeabilità, estrema, fisica, storica, mentre sei flusso nei flussi. Un disorientamento cognitivo, che ti pone in contatto simultaneo con qualcosa di enormemente solido, inattaccabile e rapido, unito, chi sa come, a qualcosa di enormemente fluido, inafferrabile, lento.

Per tentare di comprendere New York City, non servono troppi libri. Per orientarsi occorre attraversarla e, con estrema pazienza spogliarsi, per quanto possibile, dei pregiudizi che gravano su ognuno di noi. New York, infatti, che ti insegna a dubitare di te, che ti re-insegna a osservare una città che ti sfida e ti mostra ciò che non immaginavi, non è come la raccontano al cinema. Non è riducibile a una mappa. Il segno sulla carta manifesta la propria inutilità, è futile e vagamente ottuso: nessuna uniformità sussiste, mentre una diversa idea del confine emerge, un’inaspettata porosità ti sorprende, mentre fai esperienza di una nuova permeabilità, estrema, fisica, storica, mentre sei flusso nei flussi. Un disorientamento cognitivo, che ti pone in contatto simultaneo con qualcosa di enormemente solido, inattaccabile e rapido, unito, chi sa come, a qualcosa di enormemente fluido, inafferrabile, lento.

Le parole e i segni, così, a NYC mostrano la propria pochezza. E, o rinunci o ti immergi. Ma ciò nonostante è possibile affermare, raccontandone solo un minuscolo frammento, che la città in quegli anni, tra il XIX e il XX secolo, si configurava come un complesso e ibrido territorio, in cui i singoli quartieri presentavano una certa deformabilità dei “bordi”, una rapida sostituzione degli edifici e delle funzioni niente affatto pianificate, che vedevano anche le grandi Avenue abitate dai workers, come la Park Av., una tra le molte a divenire, da “casa” dei lavoratori, in pochi anni, sede di Companies che investivano dollari nel real estate, edificando grattacieli.

Pur in questa estrema rapida, frenetica, plasticità urbana, tra convergenze e divergenze, compenetrazione e prossimità tra ambiti molto diversi (Financial District; Mercati e stoccaggio; produzione di abbigliamento; Banchine e moli; residenze della upper class; piazze e Parchi nascenti, primi grattacieli…), Lower East Side era, e in parte è, uno tra gli ambiti più lenti e stabili (se è possibile usare questo aggettivo a NYC) che conserva anche adesso le tracce del recente passato, soprattutto riguardo alla consistenza morfologica. Ampia enclave, oggi contraddistinta da una edilizia abbastanza eterogenea, pochissimi i grattacieli [3] (uno è The Blue Tower), è comunque interessata da un’operazione di trasformazione in corso, che comprende, inoltre, un giardino sotterraneo, il Lowline (Lab), nato da una spinta bottom-up (co-founders James Ramsey e Dan Barasch), al n. 140 di Essex Street. Il progetto, utilizzando un nodo della mobilità abbandonato, della Williamsburg Bridge Trolley Terminal, adiacente all’Essex Street Station, doterà, quando completato, il quartiere di una “eccellenza” urbana che, così come accaduto per l’High Line in West Side, innescherà gentrification, investimenti e ulteriori trasformazioni.

Per certi versi una propaggine di Chinatown, immediatamente a ridosso di quest’ultimo quartiere tendenzialmente in espansione [4], Lower East Side è attualmente ricca di una economia prevalentemente di matrice cinese: piccolissimi laboratori, dotati di “basements” visibili dalla tipica botola sul marciapiede, dove minuscole donne silenziose spesso agée, cinesi, rapidissime preparano dumplings che è possibile mangiare o acquistare (anche surgelati); mercati dove i tacchini si affiancano alle frattaglie, a enormi pezzi di pork, a quarti di manzo, a frutta, verdura, gamberi; “deli” dove acquistare fiori e junk food; ristoranti nippo-cinesi dove gustare ramen, peking duck, o shrimp rolls; negozi niente affatto cool che vendono lampade, materiali “cheap” per l’elettricità, soprattutto su e intorno a Delancey Street, la grande arteria, ampia quanto una Avenue, che sfocia nella rampa di accesso del Williamsburg Bridge, ponte inaugurato nel 1903, utile per il passaggio dei migranti che, abitavano nell’omonimo quartiere di Brooklyn e lavoravano a Manhattan.

Non lontano da Delancey Street, alcuni capisaldi della cultura e dell’economia ebraica (fortemente radicata nel quartiere della LES), prossimi ad arterie storiche, potentemente trasformate, come la Bowery (dove da poco è sorto un museo di arte contemporanea, al n. 235, il New Museum of Contemporary Art), in una sequenza inesauribile di urbano diversità.

The Blue Tower non è l’unico grattacielo a LES, anche se la trasformazione e le pressioni immobiliari risultano, attualmente, inferiori che in altre porzioni di Manhattan. Oltre all’Essex Street Market inaugurato nel 1940, l’esteso quartiere avrebbe dovuto essere interessato dalla Lower Manhattan Expressway, uno tra i grandi progetti infrastrutturali di Robert Moses che, se fosse stato costruito, quale intervento pubblico monumentale, avrebbe condizionato fortemente l’intero ambito e indotto altre modificazioni.

The Blue Tower non è l’unico grattacielo a LES, anche se la trasformazione e le pressioni immobiliari risultano, attualmente, inferiori che in altre porzioni di Manhattan. Oltre all’Essex Street Market inaugurato nel 1940, l’esteso quartiere avrebbe dovuto essere interessato dalla Lower Manhattan Expressway, uno tra i grandi progetti infrastrutturali di Robert Moses che, se fosse stato costruito, quale intervento pubblico monumentale, avrebbe condizionato fortemente l’intero ambito e indotto altre modificazioni.

Da un decennio, anche a causa della mancanza di suolo edificabile, alcune porzioni – con una rendita di posizione meno elevata tra cui Lower East Side, o come la porzione nord della High Line, dove negli ultimi anni è stata costruita la più grossa speculazione immobiliare di Manhattan (Hudson Yards) – sono state e sono teatro di alcune trasformazioni. A Lower East Side, infatti, sono comparse nuove costruzioni come L’Hotel Rivington, completato nel 2005, primo grattacielo nel grande quartiere, o come l’Architects Switch Building, edificio residenziale di lusso, di 7 piani, al n. 109 di Norfolk Street, sorto su un lotto utilizzato come parcheggio che, insieme a molti altri blocks dall’altra parte della strada, sono stati interamente occupati da nuove costruzione.

La trasformazione, sebbene più lenta che in altre aree di NYC, fu indotta da numerosi fattori. Uno ha radici storiche: pur essendo stata abitata per moltissimi anni da una fittissima compagine di migranti, Lower East Side, nel 1930, anche per gli effetti della Depressione del 1929, fu abbandonata. Alcuni caseggiati, i tenement appunto, edificati con materiali di bassissima qualità, quasi sempre privi di ascensore, e dunque non redditivi e non ambìti, in una città dove la “sostituzione” fa parte della dinamica di trasformazione, furono demoliti. Inoltre, dopo gli anni ’30 si assistette a un calo dell’immigrazione (è opportuno ricordare che The Congress nel 1924 approvò il Johnson-Reed Act che sanciva una severa restrizione all’immigrazione sia degli europei che degli asiatici) e una conseguente decrescita della popolazione in Lower East Side che peraltro venne abbandonata da circa 160 mila persone. Così la domanda di case a basso costo diminuì e dunque parecchi lotti rimasero vuoti (come detto in precedenza, post demolizione di alcuni caseggiati), e vennero utilizzati come parcheggi.

Il prosieguo delle modificazioni della LES può essere ricondotto alla revisione dello Zoning del 1961 (che rivede le norme del precedente atto, del 1916), oltre che da un re-zoning del 2002 che definì parte della LES, come Business Improvement District (BID). Si rendono così possibili potenzialmente ingenti modificazioni anche perché Lower East Side non fa parte di un distretto storico ai sensi della legge del 1965 (Landmarks Law) e dal 2012 ricade all’interno del FRESH Program che, sostenendo la salute, fornisce incentivi finanziari ai negozi di alimentari nelle zone sottoservite, al fine di fornire ai residenti una ampia selezione di prodotti. Oltre ciò la LES, che confina con So Ho, con Alphabet City, con l’East Village e con ulteriori realtà, comprende al proprio interno piccoli parchi, informali, stretti e lunghi, rettangolari, il già citato e nascente Parco della Low Line, e contiene ancora numerosi tenements.

Tali abitazioni nate nell’Europa industriale, furono edificate massivamente anche a NYC dal XIX secolo per accogliere i migranti, salvaguardando aree più appetibili. Si trattò di un affare per gli speculatori immobiliari del tempo, i quali utilizzarono materiali scadenti e concepirono una tipologia edilizia che, al massimo della cubatura possibile, non garantiva alcun requisito di igiene e salubrità. La struttura economica della città, non fondata unicamente sulla “fabbrica” pesante (dislocata soprattutto a Brooklyn), la contemporanea assenza di un Piano tradizionale che determinasse allocazioni funzionali, l’insufficienza della azione riformista, la disorganizzazione tra i lavoratori (la scissione con i “neri”; la differenza linguistica che generava barriere; il controllo dei bosses) e la provenienza dei workers da contesti di forte disagio, furono tra i fattori codeterminanti non solo della mancanza di rivendicazione da parte dei lavoratori, ma della localizzazione dei migranti i quali, comunque, non abitavano solo aree definite e confinate, ma erano distribuiti in modo più diramato e diffuso. Fatte salve alcune localizzazioni precipue, appunto come Lower East Side.

L’altissima domanda di alloggi, per la quantità elevata dei migranti giunti a NYC, condusse verso un abbassamento della qualità delle abitazioni, nonostante alcuni provvedimenti di legge, i Tenements Acts (il primo fu emanato nel 1867), mirati almeno in teoria a regolamentare la costruzione dei caseggiati. La struttura urbana, e non solo quella interessata dal Grid del 1811, con i suoi blocks sufficientemente ampi, consentiva una semplice suddivisione del suolo e una massiva occupazione del lotto (sin oltre il 90% della sup. complessiva, prima della legge del 1867). Si trattava inizialmente di “rear houses” (retri), poi di caseggiati multifamiliari con numerosi appartamenti, di piccole dimensioni, al massimo due stanze per famiglia, una era la cucina, l’altra la camera da letto. Molte delle famiglie lavoravano a casa – assemblando abiti o rollando sigari, sgusciando noccioline che servivano alla preparazione di dolci – gli edifici erano prospicienti strade strette e, per la scarsità o addirittura assenza di finestre, l’atmosfera era soffocante.

Ciò nonostante i fitti erano alti, soprattutto rispetto ai salari. Nel 1904 un gruppo di residenti della LES, della comunità ebraica, scesero in piazza per protestare contro i rincari degli affitti, aumentati di circa il 30% dai proprietari che profittarono della carenza di case, in relazione allo spaventoso flusso dei migranti. I lavoratori, spesso operai dell’abbigliamento o di altre industrie a Brooklyn, sede peraltro del Naval Yard, si trovavano a dover versare ai proprietari più di un quarto del proprio salario già estremamente basso: le paghe giornaliere erano per un operaio di circa 6 cents al giorno, mentre gli aumenti dei fitti variavano da 8 a 13 dollari al mese. Dopo una iniziale trattativa che non condusse ad alcuna risoluzione condivisa, durante la rivolta del 1904, temendo gli sfratti, i lavoratori si organizzarono e, con un’opera capillare di volantinaggio, chiesero agli altri compagni di sospendere il pagamento e di non insediarsi in case i cui fitti fossero troppo alti. Lo sciopero, oltre ad avere un valore specifico, ebbe un altro senso, quello di opporsi allo strapotere dei proprietari, alle condizioni di disparità che segnavano le esistenze di milioni di persone, spesso, purtroppo, subìte come fosse uno status normale. Solo alcuni erano consapevoli di essere vittime di un grave oltraggio, ma accettavano le condizioni dato che nel proprio paese di origine avevano trascorso gran parte della propria vita affamata, in baracche. Oltre agli scioperi alcuni workers attivarono ulteriori opzioni spostandosi a nord di Harlem o a Brooklyn, in una certa misura disinnescando il potenziale di protesta.

Nel 1907, una giovane donna, Pauline Newman (poi operaia al Triangle Waist Company), a NYC da sei anni dopo un trasferimento dalla Lituania con l’intera famiglia (la madre vedova e le sue sorelle), occupò a Madison Street, a LES, un appartamento privo di finestre e di gabinetto. Pauline, che fu attiva nel movimento operaio e divenne leader dell’International Ladies’ Garment Workers’ Union, viveva con frustrazione sia le condizioni lavorative sia quelle domestiche. Quando nel 1907 i proprietari rincararono ancora una volta gli affitti, senza che fossero realizzate migliorìe, Pauline aiutò a organizzare un altro “rent strike”, (sciopero degli affitti), inizialmente arruolando 400 working girls al fine di persuadere le famiglie a mobilitarsi chiedendo una riduzione degli affitti del 18-20%. Dal 1905 al 1907 gli affitti, in media, erano aumentati del 33% e il costo di un appartamento di appena due stanze, senza aria né bagno, era salito da 15 dollari a 20.

Il 28 dicembre di quell’anno, dopo aver convinto 100 mila famiglie a non pagare l’affitto, iniziò lo sciopero, durante il quale alcuni bambini bruciarono l’effige di uno dei proprietari. I padroni chiusero l’acqua e ordinarono gli sfratti. Pur essendo macroscopica la condizione di disagio, già messa in luce nel 1890 dal Report di Riis di cui si dirà più avanti, pur essendo stato diffuso sulla stampa l’esito dello sciopero (es. dal «Times» che soprannominò Pauline “East Side Joan of Arc”), alcuni esponenti di importanti istituzioni tra essi il Capo della Polizia, si espressero drasticamente affermando: «If you don’t like your rents, get out». All’inizio di gennaio del 1908, però, la resistenza degli scioperanti, che si era estesa anche ad altre aree di NYC (Harlem; Bronx) e del New Jersey, ed era sostenuta dal Socialist party, ottenne una riduzione dei fitti per circa 2 mila famiglie che abitavano i tenements di Lower East Side.

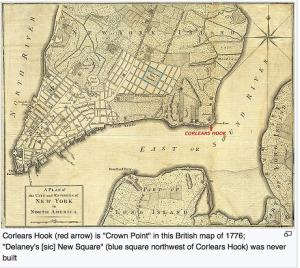

Già dal 1820, quando iniziarono ad aumentare i flussi migratori, i tenements si localizzarono soprattutto a Downtown, a Mott Street, a Mulberry Bend (Little Italy), a Five Points, tramite “accampamenti regionali”: Elizabeth Street era densa di siciliani; Mulberry Street di napoletani; Mott Street di calabresi. Ciò accadeva per numerose ragioni: Downtown era sede del primo nucleo, New Amsterdam, ed era dotata di una rete interna, sebbene tortuosa, di strade; a tale primo nucleo si erano via via saldate nuove parti dell’insediamento, cresciuto senza logica apparente ma in base a convenienze sociali ed economiche.

I caseggiati in Orchard Street, ombelico di questa riflessione, a nord est del primo nucleo, ma assai prossimi a Wall Street, furono in parte edificati durante la Civil War e poi lentamente modificati nel 1905 (impianti idrici) o nel 1920 (impianti elettrici); inoltre molti insediamenti industriali erano a Brooklyn, oltre l’East River (il ponte di Brooklyn, completato nel 1883, fu il primo dei grandi ponti, secondo solo all’High Bridge, sull’Harlem River, di portata assai più ridotta); numerosi insediamenti produttivi erano a Downtown, alcuni sui waterfront est (es. il Fulton Fish Market); molti, quelli soft, a Midtown; ancora, il sistema dei trasporti urbani in quella fase era assai più rudimentale ed era difficile per la forza lavoro spostarsi su un territorio stretto e lungo, come Manhattan.

I caseggiati in Orchard Street, ombelico di questa riflessione, a nord est del primo nucleo, ma assai prossimi a Wall Street, furono in parte edificati durante la Civil War e poi lentamente modificati nel 1905 (impianti idrici) o nel 1920 (impianti elettrici); inoltre molti insediamenti industriali erano a Brooklyn, oltre l’East River (il ponte di Brooklyn, completato nel 1883, fu il primo dei grandi ponti, secondo solo all’High Bridge, sull’Harlem River, di portata assai più ridotta); numerosi insediamenti produttivi erano a Downtown, alcuni sui waterfront est (es. il Fulton Fish Market); molti, quelli soft, a Midtown; ancora, il sistema dei trasporti urbani in quella fase era assai più rudimentale ed era difficile per la forza lavoro spostarsi su un territorio stretto e lungo, come Manhattan.

In quei contesti superaffollati, ma immediatamente a ridosso di aree frequentate dalla finanza (Wall Street), vivevano, quindi, migliaia di persone, localizzandosi in base alle Nazioni di provenienza, occupando, soprattutto gli ebrei-russi, gli italiani, gli irlandesi, interi comparti adiacenti quei tenements noti come jerry-builts dove le stanze, sino a 18, erano poste in sequenza come fosse un treno e gli edifici erano chiamati rookeeries (colonie), luoghi in cui l’acqua era scarsa e razionata, le fogne spesso si intasavano, dove i cortili erano sovente occupati da officine meccaniche o stalle, dove solo le due stanze, terminali dell’edificio, avevano finestre. L’aria era scarsa e, nelle notti newyorchesi, afose e soffocanti, spesso uomini, donne e bambini trovavano ricovero su precarie strutture all’esterno, come i tetti, le scale antincendio, le corti, sebbene esse fossero ingombre.

Già un rapporto del 1865 [5] denunciava che oltre 500 mila persone abitavano sia gli insani tenements, sia alcune cantine (soprattutto sino al 1859, quando esse vennero parzialmente abbandonate, non certamente per l’azione dei pochi riformatori che spingevano per la costruzioni di abitazioni idonee, ma per gli allagamenti dovuti all’innalzamento della falda dopo la costruzione del Croton Aqueduct). Un sovraffollamento massimo, anche rispetto ad altre città americane, tra cui Boston dove solo un quarto dei lavoratori viveva in case popolari (per minori migrazioni e per una differente concentrazione di economie).

La critica più feroce, in quella fase, venne mossa da W. C Bryant, direttore de «The Evening Post», soprattutto nei confronti delle abitazioni definite The Modern Upas [6], reputate velenose per l’aria irrespirabile all’interno, per la mancanza di ventilazione, per la promiscuità, in zone come Sixth Ward, Five Points e la LES. Luoghi dove la mortalità infantile era elevatissima, la gente moriva anche per gli incendi e in cui il tifo era endemico. Anche per tale ragione, nel 1867 il giornale di Bryant sostenne una lotta per l’emanazione di leggi che regolassero non solo la costruzione delle case, ma la condizione igienica del porto e dei moli: spesso, infatti, le fogne si vuotavano a ridosso delle banchine, sull’East Side, nell’East River.

I Tenements Acts, che erano leggi statali (New York State) [7], puntarono, sebbene in modo assai blando, a risolvere alcune questioni, prescrivendo una differente occupazione del lotto, una maggiore distribuzione dei gabinetti (1 per 20 residenti, nella legge del 1867), a disciplinare un più consistente distacco tra gli edifici. La legge del 1867 e le prescrizioni successive, come quelle del 1869 che tendevano a definire alcuni requisiti migliorativi, non vennero rispettate se non in modo marginale. In questo quadro, l’opinione pubblica era assai poco sollecitata, se non intorno alla fine del XIX secolo, quando alcuni sommovimenti diedero vita alla reazione dei workers, e a una certa corrente riformista, purtroppo assai poco incisiva.

Jacob Riis e Yellow Kid: testimoni partecipanti

Jacob Riis e Yellow Kid: testimoni partecipanti

Oggi il Tenement’s Museum si propone di dare voce ai primi migranti, narrando le loro storie e mostrandone gli oggetti, nelle stanze realmente abitate, rievocandone con forza le esistenze. Ritornano a vivere persone come Nathalie Gumpertz e suo marito, prussiani di origine, l’una sarta e l’altro calzolaio, o come Victoria Confino, proveniente dalla Grecia, come suo padre, Abraham, e i suoi numerosi fratelli, tra essi la sorellina, Lena, nata nelle stanze di Orchard Street e morta a soli 6 anni, schiacciata da un calesse che correva tra le strade congestionate di Lower East Side. In quelle stanze del Museo, immagini, oggetti che è possibile toccare, registri da consultare, drappi lisi di cotone, culle di giunco, teiere annerite di alluminio, tazze sbrecciate… fotografie che mostrano ragazzi rasati, tra cesti di stoffe, imbastiti dalle madri, o ragazzini, con scarpe troppo grandi, che sulle spalle portano abiti appena cuciti, pronti per la consegna; donne sfiorite con bimbi in braccio; fanciulli con abiti sdruciti addormentati sui gradini di una corte ingombra di rifiuti; donne e ragazzine intente a rigovernare una misera stanza; e al Museo, come fossero reali, gli interni ricomposti che consentono l’accesso a quelli che furono i giorni di quegli uomini e donne che usavano, tra l’altro, cessi comuni con intonaci scrostati.

In quelle stanze è possibile consultare sorprendenti memorie come quella che, grazie a un biglietto da visita, datato 1890, trovato dallo staff incastrato tra le assi del pavimento, racconta della “prof.” Dora Meltzer, «The World Famous Palmist and Mind Reader (…) Open from 9 a.m. to 10 p.m.» che per 15c. raccontava passato, presente e futuro.

Se W. C. Bryant (1794-1878) ebbe un ruolo chiave dando il via a una corrente riformista attiva in ambito urbano, ma purtroppo assai debole, Jacob A. Riis con il suo Report, scuotendo le coscienze, mostrò in concreto come abitavano i migranti. Il Report di Jacob A. Riis, dal titolo How the Other Half Lives. Studies among the tenements of New York, pubblicato nel 1890, spronò alcune tra le persone più attente allo stato di disagio dei poveri e dei lavoratori più fragili socialmente, mettendo in luce soprattutto le condizioni di vita dei migranti in Lower East Side.

Una delle porzioni urbane entro cui Riis penetrò, fu il cuore di Mulberry Street, nota come The Bend. Il volume, preziosissimo reperto, è strutturato in numerosi capitoli corredati da un enorme numero di fotografie, che Riis scattò anche grazie all’uso di un flash, appena inventato, che consentì di catturare i volti (stralunati, anche per l’effetto del lampo di luce bianca e dura), le abitazioni degradate dei migranti, i cortili, oltre alla vita in strada, fornendo così una mastodontica quantità di informazioni sulla materialità sociale dei luoghi abitati, sia sulla distribuzione degli stessi migranti: con una stretta minoranza di neri che si andavano spostando a Harlem, la dominante era composta da tedeschi, polacchi, irlandesi, italiani. Una composizione strutturata da una logica molto umana che vedeva, tra l’altro, alcune enclave, come Little Germany, localizzate in aree contigue alla Les, nello specifico: da 14th Street sud, alla Bowery sino all’East River.

Tra i quotidiani non solo «The Evening Post» affrontò la condizione di vita dei migranti. Senza alcuna pretesa di restituzione integrale del fenomeno, che meriterebbe uno studio assai approfondito, per raccontare la vita dei migranti a NYC, occorre esplorare una ulteriore narrazione che, con una altra cifra di denuncia, di tutt’altra natura rispetto a quella messa in atto da Riis o da Bryant, trasforma New York in un policromo teatro, mettendo a nudo le disparità sociali e il quotidiano dei migranti non certo intesi come categoria generica, ma guardando e raccontando i bambini di strada (the street urchins), rappresentati da un mitico eroe a fumetti, Yellow Kid.

Il cartoon disegnato da R. F. Outcault, comparve per la prima volta il 17 febbraio del 1895, sulle pagine del «New York World», il giornale di J. Pulitzer, e lì rimase sino al 1898, sin quando W. R. Hearst riuscì a strapparlo al suo temuto competitor, assumendo Outcault al «New York Journal».

Il protagonista delle storie, non si trattava di strips ma “quadri narrativi”, era Yellow Kid, Mickey Dugan il suo nome; un ragazzino buffo e calvo – a molti dei bambini delle classi popolari in quella fase si rasavano i capelli per via dei pidocchi – che, appartenente alla working class, con le orecchie a sventola e una camicia da notte gialla, si aggirava nell’urbano più popular di fine secolo, – Hogan’s Alley il nome dell’agglomerato fatiscente dove Yellow Kid abitava – tra tensioni razziali, miserie, degradazione, riti etnici e comunitari, strade che esibivano i primi cartelloni pubblicitari, tra slums e strategie del consumo, mostrando l’ambiente della città con le sue comunità di migranti e le enormi contraddizioni. Yellow Kid si esprimeva, insieme ai suoi compagni, con uno slang sgangherato e insolente, che era stampato sulla sua camiciola gialla. E si aggirava tra le strade abitate dai migranti, rappresentate nei “quadri”, straordinariamente espressivi.

La cifra del fumetto, potente, ironica, amara, divertente, intensamente documentaria, innescò una forte identificazione tra i lettori, anche per la energia tramite cui la vita quotidiana era rappresentata. Il giornale di Pulitzer, a differenza di altri quotidiani, era letto dai migranti [8] e ad essi giungeva per una precisa scelta del suo Direttore. In tal senso le scorribande e le avventure di Yellow Kid e delle gangs di ragazzini, che raffiguravano il passaggio di secolo che NYC stava vivendo, non erano sotto gli occhi della società capitalista ma erano lette dagli stessi workers che si guardavano riflessi nel monello di strada, Yellow Kid, con cui non era possibile non empatizzare.

Le Streets of NYC, riflettevano quindi, soprattutto in alcuni ambiti, le presenze etniche che, riguardo agli atteggiamenti sociali, mantenevano almeno in una prima fase le usanze dei propri luoghi di origine. Per esempio rispetto al cibo (uno degli elementi più persistenti) i migranti puntavano a serbare ricette e comportamenti alimentari. Lower East Side era, infatti, densa di piccoli negozi di alimentari etnicamente connotati e non solo italiani o ebrei, ma tedeschi e irlandesi che, in misura minore, tendevano a conservare le abitudini legate al nutrimento. Un esempio è rappresentato dalla diffusione di un libro, il Praktisches Kochbuch di Henrietta Davidis, pubblicato in Germania nel 1845. Molte copie del volume estremamente popolare in Germania viaggiarono in America, nelle valigie degli emigranti. Le ricette contenute riguardavano fricassee, brodi, cotture dei vegetali, delle carni, delle insalate e delle zuppe, privilegiando l’uso di alcuni ingredienti utilizzati in patria, come le pere disidratate. Un ulteriore e significativo aspetto del quotidiano dei migranti è dato dal rapporto che gli Italo-americani intrattenevano con il cibo.

Dal 1880 circa il flusso migratorio italiano registrò un rialzo, alcuni si diressero verso Long Island ma i più verso Lower East Side. Inseriti nella macchina spesso illegale che legava padroni e workers, i lavoratori italiani erano sovente illetterati, contadini in patria e, privi di particolari abilità, assumevano i lavori più rischiosi, mentre in città non godevano di considerazione, essendo giudicati pigri, violenti, ignoranti. Insomma, in una drammatica logica circolare, essi venivano stigmatizzati e di conseguenza avevano difficile accesso a ruoli più prestigiosi.

Nonostante la condizione socio-economica e i costi proibitivi delle materie prime a NYC, la viscerale relazione con il cibo e con la sua preparazione erano mantenute come un baluardo terminale del radicamento. Non adattandosi troppo ai cibi locali i lavoratori ricercavano quanto avessero mangiato in Italia. E, secondo una inchiesta condotta da Jane Ziegelman, direttrice del Culinary Center del Tenements’ Museum, i workers italiani consumavano in media durante un mese: bread (34 lbs), macaroni (19 lbs), rice (0.24 lbs), meat (2 lbs), sardines (da 2 a 5 boxes), beans, peas, lentils (2 lbs), fatback (5 lbs), tomatoes (2 cans), sugar (3 pounds), coffee (0.4 lbs), e gestivano collettivamente la preparazione dei pasti, soprattutto quando in famiglia lavoravano tutti. In relazione all’orario di lavoro, infatti, uomini o donne che fossero, se liberi dai turni, cucinavano per i membri delle piccole comunità di appartenenza.

Il «Times» nel 1883 riportò un’inchiesta relativa ai consumi fondata sull’esame dei rifiuti dei migranti italo-americani, rifiuti in cui abbondavano resti di vegetali e ortaggi, come patate, carote, mele, arance, banane, ananas, cavoli, serviti, occasionalmente, in accompagnamento alle zuppe che contenevano carne che in America aveva prezzi un po’ meno proibitivi.

Gli italiani, più degli altri migranti, in definitiva, erano profondamente legati al proprio patrimonio storico alimentare, anche in quanto giungevano negli States con un più forte e radicato corpus di tradizioni sia musicali che culturali, sia alimentari, fermamente convinti dell’indiscussa superiorità del proprio background. Per il cibo, oggetto simbolico e legame materiale con la propria origine, si provava un sentimento di fedeltà e reverenza e la preparazione del pasto era vissuta, soprattutto durante le feste, come un rito, sia per la famiglia sia riguardo alla condivisione, per Pasqua e Natale, del cibo con i poveri e gli homeless, e qualunque fosse lo status sociale.

Il quotidiano di una famiglia, come i Baldizzi, restituisce in pieno le abitudini di gran parte della comunità. Il capostipite, Adolfo, nato nel 1896 a Palermo, rimasto orfano in tenera età si stabilì insieme alla moglie, Rosaria, anche essa nata a Palermo nel 1906, a NYC nel 1924. La coppia trascorse i primi anni a Elizabeth Street, fulcro della migrazione siciliana. Dopo pochi anni, nel 1928, la famiglia, oramai cresciuta, si trasferì a Orchard Street nel cuore della Jewish Community in un momento storico complesso, a ridosso della Grande Depressione del ’29 che coinvolse le folle dei migranti, insieme alle grandi economie americane e urbane. Durante quella fase i Baldizzi legarono con alcuni esponenti della comunità ebraica, in particolare con una vedova, Fannie Rogarshevsky, offrendo sostegno.

Adolfo – che in ultimo, con la famiglia, si trasferì a Brooklyn e durante la II Guerra Mondiale trovò un impiego al Naval Yard, i cantieri navali – inizialmente lavorò come artigiano tuttofare, guadagnava pochissimo e vivendo con il proprio nucleo ai limiti dell’indigenza, anche se la moglie lavorava come operaia al Garment District (abbigliamento), pensava solo all’indispensabile. In quella stagione durissima, F. Roosevelt (in quegli anni governatore di NY) aveva varato un programma di assistenza, facendo si che arrivasse una volta la settimana una fornitura gratuita di beni alimentari alle famiglie più deboli.

Dai registri e dalle memorie in Archivio, nonché dai testi consultati al Museo, emerge che la famiglia Baldizzi, composta dai due genitori e due bambini, si nutriva di pane, fagioli, patate, uova, frittate e zuppe, mettendo in tavola, tutte le domeniche, un pasto che con tutto il fasto consentito dalla penuria, celebrava la tradizione siciliana del rito familiare. Per le feste comandate i piccoli ricevevano la martorana e i confetti, prodotti localmente e strettamente connessi alla industria dello zucchero, sita a Brooklyn, che raffinava il prodotto grezzo proveniente dai Caraibi. NYC, Boston, Philadelphia, Chicago erano le maggiori produttrici di dolciumi, un settore che impiegava soprattutto donne (nel 1904, il 90% degli operai apparteneva al sesso femminile) che ricevevano salari miseri: 4.5 dollari per 75 ore settimanali. Operaie sottopagate rispetto alle lavoratrici di altri comparti, come quello dell’abbigliamento, che percepivano da 8 a 12 dollari alla settimana.

Fa da contraltare al testo tedesco citato in precedenza, il volume Italian Cook Book: The Art of Eating Well, di Maria Gentile, pubblicato nel 1919 negli States. Il testo, in inglese, raccoglie una grande quantità di ricette della cucina italiana, piuttosto che regionale. Ma la tradizione meridionale dei “piatti” veniva trasferita da donna a donna: un passaggio orale ed esperienziale, che variava a seconda dei luoghi di origine e delle tradizioni familiari. Ciò si riverberava nell’uso di alcuni ingredienti, come il pane grattugiato, utilizzato per imbottire la carne, i peperoni, i carciofi o per le frittate.

La matrice contadina si rifletteva in alcuni gesti, come quello legato al rispetto per il pane e in alcune espressioni che gli immigrati italiani continuavano a mantenere, malgrado il trasferimento in una città antropizzata e produttiva come New York: la frase «in questa vita si fa uva» usata da alcuni operai italoamericani di Brooklyn, testimonia sia la memoria di un altro quotidiano, sia quanto la cura e l’etica del lavoro fossero legate strettamente ai cicli e alla produzione agricola.

Elizabeth Street durante gli anni ‘30 era, come già affermato, uno dei nuclei forti della migrazione siciliana, e la strada, vicina alla sede del Museo, parallela alla ben più strutturante Bowery, ospitava 2 botteghe di alimentari italiani, 2 macellerie, un venditore di pesce, un negozio di dolci e ben 6 panifici che, per ognuna delle feste celebrate, offrivano splendide sculture di pane che raffiguravano Santi ornati da fiori. Ma l’approvvigionamento del cibo per gli italiani avveniva soprattutto attraverso i pushcart market, i carretti degli ambulanti, che si aggiravano per le strade e a volte si fermavano in lunghe file. Il culto del cibo si rifletteva pure nell’apertura dei ristoranti italiani, il primo fu aperto a Union Square e il secondo, nel 1857, era noto per la preparazione degli spaghetti.

Quattro anni dopo la pubblicazione del lavoro di Riis e della stampa di Yellow Kid, solo pochi anni prima che H. Ford varasse la sua “moving assembly line”, quando già Bryant era morto da tempo, nel 1894, The New York State Assembly Tenement House Committee pubblicò un Report che rendeva noti i risultati di un’analisi condotta su circa 8 mila edifici di LES dove abitavano quasi 250 mila persone, costrette a vivere una quotidianità intollerabile. Il Report del New York State forniva informazioni sulla ripartizione dei gruppi, sulla densità della popolazione, mostrando come le varie etnie si distribuissero a Manhattan anche in luoghi “misti”, come la Fifth (in prossimità del Central Park) o la Park Avenue, poco prima che il Central Park agisse come detonatore del mercato immobiliare, modificando la rendita urbana in parte di Midtown e di Uptown e non solo intorno ai suoi confini.

Ma ciò nonostante le condizioni di vita non cambiarono: anche se il Tenement House Act del 1901 prescrisse che non più del 70% del lotto avrebbe dovuto essere occupato, normando alcuni provvedimenti che, più che essere di natura squisitamente riformista e potremmo dire figlia di W. C. Bryant, erano pressoché servili al Capitale. La vera risorsa produttiva era quella umana, la working class produceva lavoro, soldi, benessere non direttamente goduto, crescita, e andava ma solo vagamente salvaguardata, solo perché i costi sociali ed economici avrebbero inficiato il moto incrementale del Capitale, pur tenendo conto della “sostituibilità” delle persone dovuta alla smisurata affluenza dei migranti che erano una risorsa rinnovabile in un turn over a volte senza speranza di cambiamento.

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018

Note

[1] Il Museo contiene un Archivio consultabile, ricchissimo di materiali cartacei, di documentari, oltre che di un corpus espositivo (centrato sulla ricostruzione della cultura materiale, attraverso la riproposizione delle stanze dove abitavano i migranti e di fotografie); materiali che vanno dai registri di accoglienza dei migranti, alla trascrizione delle testimonianze di prima mano, a volumi anche storici, a documentari. Tutto ciò ha arricchito l’enorme mole di dati da me consultati in questi anni, tesi a lavorare sullo sviluppo di NYC, a cavallo tra i due secoli scorsi (il XIX e il XX). I materiali consultati al Tenements’ Museum sono alla base della mia riflessione sulle migrazioni newyorchesi, anche in quanto mirano a restituire le storie di vita di molte persone che vissero sia nei tenements dove lo stesso Museo ha sede, sia nell’immediato intorno. Il metodo di lettura che struttura il mio lavoro, infatti, non muove solo dalle categorie e dai dati generali, per esempio i flussi migratori, lo studio delle mappe storiche o delle fluttuazioni economiche, ma cerca di osservare direttamente la città, attraversandola, ricerca le orme del quotidiano anche dei migranti nella storia e nel presente, la loro interrelazione con lo spazio urbano, con le altre comunità etniche, con il mondo duro e sperequativo della NYC della fine del XIX secolo e degli inizi del XX, richiamando attraverso fonti dirette un passato che in apparenza potremmo definire “invisibile”.

[2] Le etnie erano rilevate in base all’origine della madre. Oltre il 70% della popolazione bianca della città era generato da donne nate all’estero e oltre il 40% era nato all’estero. La mappa traccia la distribuzione delle varie etnie e quindi mostra la prossimità o la distanza tra i vari gruppi. Gli scozzesi, inglesi, gallesi, scandinavi e canadesi non appaiono raggruppati in colonie, mentre i tedeschi, i russi, gli italiani cercavano di costruire nuclei compatti, anche al di là delle enclave note, come la Piccola Germania o Little Italy. Come si legge sulla prima Mappa, il Censimento del 1890 su un totale di 1.499.116 abitanti rileva: 403.784 tedeschi; 399.348 irlandesi; 334.725 nativi (indiani d’America); 54.334 italiani; 80.235 russi e polacchi; 25.074 negroes (negri); 16.239 francesi; 61.835 altre nazionalità; 12.257 bohemians; 111.285 non classificati.

[3] Con alcune eccezioni, come The Blue Condominium, (The Blue Tower), completato nel 2007, al n. 105 di Norfolk Street di Bernard Tschumi. Uno dei primi edifici che accoglie uno strato sociale differente, che ha una portineria aperta 24 ore su 24. La costruzione di questo edificio che manifesta macroscopicamente un processo di riqualificazione e gentrification, iniziato intorno agli anni ’90, scatenò una polemica da parte di chi intendesse come valore la struttura preesistente del quartiere.

[4] Vd. F. Schiavo, “Questa terra è la mia Terra. Migranti a Manhattan, tra Little Italy e Chinatown”, in Dialoghi Mediterranei n. 16, 2015.

[5] Report del Council of Hygiene and Public Health of the Citizens’ Association of New York upon the Sanitary Condition of the City.

[6] Un albero a foglie decidue, l’Antiaris toxicaria, originario dell’Africa tropicale e dell’Asia che produce un lattice utilizzato come veleno.

[7] Le leggi promulgate dallo Stato di New York per la riforma delle case popolari seguirono uno specifico timing: il primo Tenement House Act del 1867, essenzialmente prevedeva scale di sicurezza per gli incendi, una finestra per ognuna delle stanze; il secondo provvedimento del 1879 chiamato “Old Law” tornò parzialmente indietro rettificando e rendendo meno normativa la richiesta generale di aperture; un emendamento del 1887 prescrisse la presenza di gabinetti interni all’edificio. Il fallimento della legge del 1867 condusse a una fase di maggiore attenzione e, nel 1901, all’emanazione di una legge che forniva indicazioni generali e specifiche sia per la struttura degli edifici sia per gli spazi aperti e per la loro liberazione dai rifiuti e da strutture che impedissero la circolazione di aria e l’insolazione.

[8] Vd. F. Schiavo, “Frontpage: scrivere in città e scrivere la città. Le Origini”, in Dialoghi Mediterranei, n. 21, 2016.

___________________________________________________________________________

Flavia Schiavo, architetto, paesaggista, insegna Fondamenti di urbanistica e della pianificazione territoriale presso l’Università degli Studi di Palermo. Ha pubblicato monografie (Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto, 2004; Tutti i nomi di Barcellona, 2005), numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali e contributi in atti di congressi e convegni. Docente e Visiting professor presso altre sedi universitarie, ha condotto periodi di ricerca, oltre che in Italia (come allo Iuav di Venezia), alla Sorbona di Parigi, alla Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e alla Columbia University di New York. La sua ultima pubblicazione, Piccoli giardini. Percorsi civici a New York City (Castelvecchi 2017), è dedicata all’analisi dei parchi e dei giardini storici e contemporanei della Mega City.

__________________________________________________________________________