Si racconta che un giorno i discepoli di Confucio gli domandarono: Quale sarebbe la tua prima mossa, se tu diventassi imperatore della Cina? Rispose: Comincerei col fissare il senso delle parole. Il rapporto tra linguaggio e politica è uno dei temi centrali del nostro tempo, Orwell l’intuì prima di altri. C’è una forte connessione tra le qualità delle forme di comunicazione e la qualità della cultura politica di un Paese, a maggior ragione di un Paese democratico. Essendo la democrazia una convivenza basata sul dialogo, il mezzo che permette il dialogo deve essere oggetto di una cura particolare. Non è un tema accessorio o un lusso. Ragionare sulle parole non significa praticare speculazioni astratte: esse sono i sintomi, non le malattie. Un medico deve saper leggere i sintomi per poter curare le malattie.

Se da una parte la lingua descrive, dall’altra pre-scrive e soprattutto per-forma, ovvero determina. Delimita il possibile e lo costruisce, esprime gerarchie e le costruisce. Contiene inoltre la grande potenza che permette di uscire dal particolare e dal contingente; di richiamare concetti che non hanno equivalente tangibile; di allargare all’infinito il mondo intellegibile.

La lingua non ha solo la funzione di rispecchiare i valori ma anche quella di concorrere a determinarli, organizzando le nostre menti e le nostre abitudini. Essa non solo manifesta ma condiziona il nostro modo di pensare: incorpora una visione del mondo e ce la impone nominando, definendo, codificando. Attraverso i processi di comunicazione non si scambiano solo segni: si definiscono persone e situazioni e in base a queste definizioni si realizzano configurazioni comportamentali adeguate.

Le parole sono le porte e le finestre della nostra percezione. La nostra esperienza del mondo dipende dalle parole che ascoltiamo e da quelle che usiamo. Lavorare sul linguaggio significa lavorare sull’organizzazione della coscienza. La posta in gioco è l’interpretazione del mondo che mette in gioco il senso.

Ogni lingua storico-naturale reca in sé la sedimentazione dei significati individuali e collettivi attribuiti via via alle parole in un dato Paese, e al contempo è un deposito di tutti gli elementi che fanno l’umano: fantasie, emozioni, affetti, paure, desideri, speranze, idee, fobie, giudizi.

Il cervello umano è predisposto all’acquisizione di una lingua e ne fa strumento di identità e di appartenenza. Nel corso della socializzazione avviene l’adattamento spontaneo e irriflesso del soggetto alle pratiche linguistiche in uso nella propria comunità. L’abitudine si realizza tramite la reiterazione dei messaggi che vengono immagazzinati nella memoria. Fin da bambini acquisiamo per questo tramite convinzioni e valori che ci vengono presentati dagli adulti di riferimento come giusti e legittimi. Il processo di allineamento all’opinione dominante è un processo a spirale, in cui l’allineamento del singolo è rafforzato dall’allineamento degli altri.

È la lingua che fonda la communitas. Poiché essa è il collante della società, il suo deteriorarsi segnala che si sono deteriorati i legami sociali, la struttura stessa del nostro stare insieme. La sua distruzione è lenta, strisciante, inavvertita come nel famoso apologo della rana: anche le cose più inconcepibili pian piano possono essere digerite, assorbite, metabolizzate senza difficoltà. Ci siamo accontentati, ci siamo rassegnati assorbendo dosi piccole e grandi di veleni quotidiani: è questa la nostra colpa maggiore, non aver fatto abbastanza per impedirlo.

Ai soggetti che dispongono del potere tocca fin da tempi remoti l’opportunità di disporre delle pratiche linguistiche: lo fanno posizionandosi al centro del mondo, guardandolo con i propri occhi dalla propria prospettiva e presentandola come l’unica possibile, anzi tacendo su tutte le altre e dunque occultando i propri privilegi. I rappresentanti delle istituzioni che usano la lingua con correttezza ossigenano la sfera pubblica; coloro che fanno il contrario dai palazzi e dalle piazze introducono nella sfera pubblica tossine pericolose. Contribuiscono in modo determinante a erodere il patto sociale di credibilità e di fiducia su cui sono fondate le democrazie moderne. È lo spettro di una regressione. Quando il linguaggio dimentica il rispetto e diventa strumento di esclusione anziché mezzo per mettere a confronto punti di vista diversi, allora la convivenza diventa giungla, le istituzioni perdono di legittimazione.

Le parole, come i simboli, prendono senso dal contesto in cui vivono. Se c’è effervescenza collettiva sono effervescenti. Se sono private del rapporto con le passioni collettive che le avevano alimentate cambiano natura: diventate deboli e provvisorie si riducono a segni grafici, a loghi pubblicitari. Se sono immerse in un universo di merci diventano merci esse stesse.

Le parole, come i simboli, prendono senso dal contesto in cui vivono. Se c’è effervescenza collettiva sono effervescenti. Se sono private del rapporto con le passioni collettive che le avevano alimentate cambiano natura: diventate deboli e provvisorie si riducono a segni grafici, a loghi pubblicitari. Se sono immerse in un universo di merci diventano merci esse stesse.

Il nostro contesto vede da tempo una grandeur affidata alle agenzie pubblicitarie, ai guru della comunicazione. La politica transita ai marchi attraverso operazioni di marketing. Punta non più sull’argomentazione ma sulla persuasione, privilegiando la sfera emotiva su quella razionale, l’annuncio ipersemplificato sull’azione. Una raffica di parole ridotte all’osso vuol provocare applausi e consensi, non analisi e riflessioni. Il dubbio, che è stata la forma mentis della modernità, non appartiene più al discorso politico. I cittadini attivi e critici sono raramente riconosciuti come un dono prezioso per una sfera pubblica democratica. La memoria è faticosa zavorra.

Sono mutate le regole del gioco della discussione pubblica. Al registro dialettico si è sostituita la tendenza alla contrapposizione sistematica. La rissa è perseguita e stimolata perché aumenta l’audience. Sono nuove regole del gioco, non scritte ma accettate da tutti. È una nuova grammatica di cui la televisione fin dall’inizio è regina e di cui sono regine le sue logiche. L’immagine prevale sul parlato, il gesto sul pensiero, con evidenti conseguenze sulla percezione e sulla definizione stessa di politica, sulla selezione della classe dirigente e non solo sulle modalità di acquisizione del consenso.

Il politichese – struttura intricata, sintassi complessa, lessico aulico, tono serioso – era involuto, fatto per sopire, oscurare, attenuare: sussurrava, suggeriva, alludeva. La neolingua è fatta per provocare e aizzare: è violenta, iperbolica, finalizzata all’invettiva; è un repertorio di disfemismi. Anch’essa non dice, pur se urla. C’è qualcosa di più banale della parolaccia fine a se stessa? Siamo passati dalle ‘convergenze parallele’ a ‘fora di ball’.

Da tempo il gentese ha traslocato la pernacchia e il grugnito in sedi ufficiali, nel tentativo di creare processi di identificazione tra emittente e destinatario (un’operazione di marketing: parlo come voi perché sono come voi). ‘Gentese’ significa ‘lingua dell’uomo della strada’, il che sembrerebbe una buona cosa. Il problema però è che l’uomo comune è concepito come un bifolco da aizzare, cui piacciono solo i toni grevi: l’antitesi della democrazia. Così “gli ultimi” sono traditi due volte: la prima dalla collocazione sociofamiliare, la seconda da forze politiche che fingendo di riscattarli li relegano alla condizione subalterna di spettatori plaudenti. Tutto questo lascia inalterati i ghetti che la vicenda sociale ha creato, non sfiora le disuguaglianze ma offre identificazioni fasulle.

Da sempre la violenza dei toni e delle parole non solo è un grande attrattore ma veicola un equivoco: “ecco uno che non ha peli sulla lingua e dice le cose come stanno”. La volgarità è percepita dagli sprovveduti come contigua alla spontaneità. Sul registro della fittizia sincerità giocano sia la smodatezza, la sfacciataggine, l’esibizionismo e la tracotanza, sia le arti del piacione e dell’intrattenitore da cabaret, che chiede complicità più che fiducia.

Quando chiedete la ragione dell’indecenza delle battute di molti politici, sentite rispondere con un certo orgoglio: “così parla la gente!”. Allo stesso modo, i produttori del trash televisivo: “ma è ciò che il pubblico vuole, che ci posso fare?”. La Lepre marzolina spiega ad Alice che “mi piace ciò che ho” non è la stessa cosa di “ho quel che mi piace”; le Lepri marzoline non sono mai state ben viste.

Tanta premura di proteggere il popolo dalla fatica di capire, con l’effetto di consegnare le forme sociali a pregiudizi di umiliante volgarità. Il nuovo imperativo pare diventato “bando alle astruserie del linguaggio”, come se la semplicità fosse data da un numero sempre più esiguo di vocaboli, dalla loro reiterazione, dall’impoverimento della grammatica, dalla banalizzazione compiacente. O da argomenti interdetti dal codice etico delle democrazie moderne, come l’allusione ai difetti fisici, all’età avanzata, al colore della pelle.

Un giornalismo corrivo ha partecipato con entusiasmo allo scempio riprendendo e dilatando ogni gesto, ogni espressione sopra le righe. Ormai siamo ridotti a chiamare ‘franchezza’ o ‘genuinità’ la volgarità che affratella i maschi al bar dello Sport. In realtà è un imbroglio: meno la politica sa argomentare e affrontare i grandi problemi, più aggredisce con la finta intimità dello scurrile.

Un giornalismo corrivo ha partecipato con entusiasmo allo scempio riprendendo e dilatando ogni gesto, ogni espressione sopra le righe. Ormai siamo ridotti a chiamare ‘franchezza’ o ‘genuinità’ la volgarità che affratella i maschi al bar dello Sport. In realtà è un imbroglio: meno la politica sa argomentare e affrontare i grandi problemi, più aggredisce con la finta intimità dello scurrile.

La tecnica di guerriglia comunicativa è il preludio al discorso d’odio ed è molto usata nei talk show, dove i professionisti del battibecco parlano addosso all’interlocutore con grida reiterate al solo scopo di inibirgli la comunicazione. In questo teatrino da avanspettacolo molto spesso la trivialità si coniuga alla misoginia, che appartiene allo stesso habitat culturale.

La tecnica di guerriglia comunicativa è il preludio al discorso d’odio ed è molto usata nei talk show, dove i professionisti del battibecco parlano addosso all’interlocutore con grida reiterate al solo scopo di inibirgli la comunicazione. In questo teatrino da avanspettacolo molto spesso la trivialità si coniuga alla misoginia, che appartiene allo stesso habitat culturale.

Quando gli umori intolleranti diffusi nella società sono sollecitati e incoraggiati dal sistema dell’informazione da una parte, dalle istituzioni e dagli apparati dello Stato dall’altra, è allora che s’innesca il circolo vizioso.

Le buone maniere non sono fine a se stesse ma rispecchiano un modo di essere, una filosofia di vita. La volgarità è anche forma ma non è solo forma. Reiterando e prolungando la somministrazione il corpo ed il cervello si abituano. Io penso a generazioni che hanno conosciuto soltanto un clima del genere.

Protesi a offendere, zittire, ridicolizzare, l’insulto violento, la volgarità sessista, l’oscenità in pubblico sono per molti un modo consueto di relazionarsi con il prossimo e di vivere in seno alla propria comunità. È un modo perverso e degradante. Danneggia il rispetto, la stima, la fiducia; sporca e umilia i rapporti e i pensieri; eppure non è vissuto come problema dalla maggioranza dei cittadini e delle cittadine.

Mentre il nostro lessico si riempiva di parolacce le nostre città si riempivano di rifiuti, le nostre campagne di capannoni. Più il brutto diventa consueto meno sembra brutto: vale per i paesaggi e vale per i discorsi, scempio dopo scempio, improvvisazione dopo improvvisazione, mistificazione dopo mistificazione. Forse anche questo fa parte di quella “liberazione psicologica dalle vecchie incrostazioni moralistiche e formalistiche”, che Giuliano Ferrara segna tra i vantaggi acquisiti con il berlusconismo, di contro alla “tetraggine d’altri tempi”?

Chi esprime disapprovazione riceve l’etichetta di ‘moralista’, sinonimo di beghina/bacchettone, o di persona pedante incapace di fare i conti con la vita, o di ipocrita che predica bene e razzola male. Il termine ‘ pudore’ non induca a pensare ai mutandoni della regina Vittoria, ma a qualcosa di contrario ed opposto alla pruderie con cui è solitamente confuso. Si tratta di intuire che dietro lo schermo della liberalizzazione, dietro l’apparenza della spontaneità, dietro l’abbattimento illusorio del limite c’è la diffusione virale della cultura dell’eccesso, che considera la misura un’amputazione e la sobrietà una colpa. Oggi sono misura e sobrietà ad essere rivoluzionarie.

La “questione morale” (che dovrebbe allarmare già per il solo fatto di essere considerata ‘questione’) emerge ciclicamente in Italia come denuncia assurda, irrealistica; come discorso patetico o addirittura destabilizzante. Gettarla in -ismo per spregio si è dimostrata un’ottima strategia difensiva. L’operazione effettuata dal suffisso è duplice: esprime complicità per quel che il comune senso morale censurerebbe, e rispedisce al mittente la riprovazione che altrimenti si esprimerebbe (puritani! bigotti! ipocriti! pedanti!).

Un secolo fa i moralisti stavano a destra. Con uno strano capovolgimento dei destini oggi sono definiti moralisti i comunisti ex mangiabambini e le femministe ex streghe (racchie! frustrate! frigide!). Non temiamo più il male, anzi temiamo di esser definiti con dileggio buonisti. Anche a sinistra chi domanda comportamenti eticamente corretti si trova spesso confinato in una posizione difensiva. Ci sono i benaltristi, quelli per cui i problemi sono sempre altri; ci sono quelli che assolvono il cattivo gusto incitando a indignarsi non per la forma ma per la sostanza; ci sono gli iperrealisti che “con simili argomenti non si vince”, “così non si va da nessuna parte”; ci sono gli ottimisti a oltranza, che accusano di disfattismo chi critica. A parte il fatto che forma e sostanza sono due facce della stessa materia, perché non scandalizzarsi per ambedue? Un popolo non si può augurare di avere una classe dirigente che sappia coniugare entrambe?

Un’altra faccia del deterioramento è l’uso sistematico del linguaggio per mentire, per dissimulare, per minimizzare, ossia in definitiva per stravolgere. La menzogna e la reticenza nella vita pubblica sono un crimine contro la democrazia, quando si definisce ingenuità la corruzione, quando uno stupro diventa una goliardata, quando perseguitare i migranti non è razzismo ma difesa della sicurezza. Abbiamo assistito gradualmente al rovesciamento delle parole, anche solo con l’innocente aggiunta di un suffisso: in uno specchio capovolto la moralità è degenerata in moralismo, la laicità in laicismo, la giustizia in giustizialismo; la libertà si è schiacciata sul liberismo.

Cambia di senso il termine “verità”: non ciò che è assodato dai fatti o da una dimostrazione logica ma ciò che piace alla maggioranza, ciò che seduce il pubblico. Il populismo non è solo un regime politico ma una forma mentis, una modalità del discorso che può abituare a negare l’evidenza, a non avere mai dubbi.

Cambia di senso il termine “verità”: non ciò che è assodato dai fatti o da una dimostrazione logica ma ciò che piace alla maggioranza, ciò che seduce il pubblico. Il populismo non è solo un regime politico ma una forma mentis, una modalità del discorso che può abituare a negare l’evidenza, a non avere mai dubbi.

Abbiamo accettato la caduta del principio di non contraddizione, per cui abbiamo abituato un’intera generazione a non sentire l’incoerenza come disvalore. Sì al nucleare, ma non nella mia regione. Sì alla famiglia, ma sono pluridivorziato e vado a escort. Sì all’accoglienza, ma non nella scuola di mio figlio. Oggi dico una cosa, domani il contrario. Affermo, tanto poi smentirò. Prometto, ma so che non potrò mantenere.

Nel flusso indistinto delle parole al vento nessuno se ne accorgerà. La ripetizione è un difetto per chi scrive ma è una qualità per chi twitta. Un messaggio ripetuto all’infinito garantisce la memorizzazione: lo insegnano da almeno un secolo i pubblicitari. Con la polarizzazione si trasforma la politica in una rissa di tifoserie contrapposte. I codici dicotomici impoveriscono il pensiero ma sono categorie potenti, operatori immediatamente accessibili perché comodi, semplificati, rassicuranti, utili a respingere come ‘anormale’ ciò che è diverso. L’obiettivo non è semplificare il linguaggio ma semplificare l’ascoltatore.

Vista dalla parte del potere una massa disponibile alle suggestioni è il bene più prezioso. Ciò che avviene non avviene solo perché alcuni vogliono che avvenga, ma perché la maggioranza lascia che avvenga. Certamente la cesura tra politica ed etica, il senso d’impunità seminato per anni, l’irrisione di ogni giudizio morale, l’attacco al principio di legalità, il sentimento d’onnipotenza giustificato dall’esercizio del potere spiegano molte cose. Bisogna però aggiungere che i nostri costumi nazionali sono segnati da secoli di profonda indifferenza, da uno scetticismo che non costituisce una convinzione elaborata ma è un abito irriflesso, un atteggiamento atavico per cui si perdona tutto (specialmente a chi vince).

È come se la degenerazione cui la società occidentale sembra condannata avesse dato i suoi frutti peggiori in un Paese già fragile. Max Weber la chiamava «disincanto della modernità», Paolo Ceri «incapacità addestrata a stupirsi e a scandalizzarsi» (Gli italiani spiegati da Berlusconi, Laterza 2011). Maurizio Viroli scrive dell’abitudine degli italiani di scambiare la derisione dei princìpi per un realismo politico che si trasforma presto in opportunismo (La libertà dei servi, Laterza 2012).

Fenomeni così macroscopici sono indice di un generale stato di crisi e di frattura, prima che delle regole formali, del costume pubblico e privato, dei valori condivisi dalla comunità, delle stesse condizioni di una convivenza civile dignitosa. La questione dell’”anomalia”: troppo antichi per stupirsi, troppo vecchi per indignarsi; al massimo, un po’ di moderato disgusto.

Il discorso d’odio, oggi sempre più diffuso, è «l’istigazione, la promozione o l’incitamento alla denigrazione, all’odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi, quali il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, nonché l’ascendenza, l’età, la disabilità, il sesso, l’identità di genere, l’orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale» (definizione del Consiglio d’Europa).

Il discorso d’odio, oggi sempre più diffuso, è «l’istigazione, la promozione o l’incitamento alla denigrazione, all’odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi, quali il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, nonché l’ascendenza, l’età, la disabilità, il sesso, l’identità di genere, l’orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale» (definizione del Consiglio d’Europa).

Si utilizzano molteplici possibilità linguistiche: i vocaboli denigratori, le etichette categoriali, le definizioni irridenti, gli scherzi malvagi, il ricorso agli insulti … fino a integrare fattispecie punibili come reati. Gli strumenti telematici raggiungono milioni di persone. Non sono semplicemente tecnologie che si aggiungono alle altre, ma ambienti in grado di segnare una discontinuità nella storia umana. Rapide, incontrollabili, spesso anonime le minacce che rimbalzano sui “nuovi” social network si incrociano con i vecchi fenomeni di razzismo, omofobia, misoginia.

Olio di ricino virtuale, gogna contemporanea. Nei social non manca mai chi lascia un commento volgare, offensivo, discriminatorio, inquietante, chi indica qualcuno/a al branco per incitare al linciaggio, suscitando fenomeni di estremizzazione di gruppo. Non di rado si scatenano vere e proprie tempeste d’odio. Shitstorm è un termine ormai entrato nell’uso.

Gli utenti della rete si esprimono così spesso con un registro aggressivo, che questo rischia di diventare lo stile comunicativo della nostra società: è subìto ma ormai considerato “normale” da quasi la metà degli utenti, secondo una ricerca SWG. Non è un caso che l’edizione 2018 del dizionario Zingarelli abbia incluso tra i nuovi termini d’uso hater, odiatore. Nulla più del mondo virtuale, dove tutto è lecito e nessuna responsabilità è dovuta, può sfociare nell’eccesso. Avere una platea esalta i frustrati.

Nessun ambiente ne è immune. L’odiatore/odiatrice l’incontriamo al bar, a scuola, nel condominio, in ufficio. può essere un innocuo pensionato, una soave signora, un ragazzo timido, un professionista stimato, un importante dirigente: nei social si trasforma in un mostro di cinismo e di rabbia repressa, un pavido che in presenza di reazioni decise ritira ciò che scrive o minimizza. Era uno scherzo, non volevo offendere. È la banalità del male.

Il lessico isola una categoria, il ‘diverso’, e l’addita come bersaglio (‘negro’, ‘ebreo’, ‘zingaro’, ‘frocio’, ‘puttana’), servendosi di molteplici possibilità espressive: il tono esasperato, le etichette denigratorie, gli scherzi feroci, il ricorso agli insulti, fino all’istigazione a delinquere. Si vuol così mortificare e annichilire l’identità altrui. Il degrado del linguaggio prima o poi si trasforma in violenza reale, e l’esperienza storica dovrebbe avercelo insegnato.

Come avverte il linguista Federico Faloppa (Manuale di resistenza alla violenza, Utet 2020), le parole che feriscono non sono solo gli espliciti incitamenti all’odio urlati dai leoni da tastiera o le invettive furenti dei corsivisti più spregiudicati. Con metafore, reticenze, implicature ci si esprime spesso al riparo da accuse e provvedimenti giudiziari, disseminando narrazioni stereotipate, stratagemmi retorici capaci di fomentare vecchi e nuovi hater.

Come avverte il linguista Federico Faloppa (Manuale di resistenza alla violenza, Utet 2020), le parole che feriscono non sono solo gli espliciti incitamenti all’odio urlati dai leoni da tastiera o le invettive furenti dei corsivisti più spregiudicati. Con metafore, reticenze, implicature ci si esprime spesso al riparo da accuse e provvedimenti giudiziari, disseminando narrazioni stereotipate, stratagemmi retorici capaci di fomentare vecchi e nuovi hater.

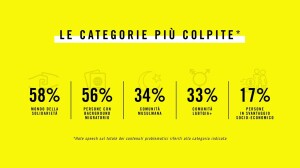

Nel teatrino è facilissimo che la trivialità si coniughi alla misoginia, che appartiene allo stesso habitat culturale. C’è un crescendo singolare quando i discorsi riguardano le donne: in questo caso si perde ogni freno, l’insulto è più pesante, l’aggressione più violenta e rabbiosa, la minaccia più devastante. La lista delle categorie più odiate le vede in primo piano, siano belle o brutte, diciottenni o novantenni, cittadine qualunque o ministre, attrici o giornaliste. Quando un nome-utente è femminile riceve 100 insulti contro 3,7 per un utente maschile.

Il Barometro dell’odio di Amnesty International Italia, che ha come focus il sessismo e la misoginia sui social network, dimostra che l’odio latente verso le donne è pronto a manifestarsi al minimo incitamento. L’italiano medio non ci fa più caso ma Huffington Post dichiarava, incredulo, già nel 2013: «I commenti sessisti in Italia sono parte della vita quotidiana, sono considerati non solo pienamente accettati ma perfino divertenti».

I commenti da caserma diventano alluvione quando una donna siede su un seggio importante: ne sa qualcosa ad esempio Laura Boldrini, bersaglio quotidiano della peggior specie di odio sessista, di vere e proprie istigazioni alla violenza nel suo periodo di presidenza della Camera. Lei è adulta e forte e ha gli strumenti per reagire: molte altre donne, soprattutto adolescenti, soccombono. Questi atti distruggono tutto – l’autostima, la reputazione, le relazioni, l’identità stessa – poiché la viralizzazione è rapidissima. Dentro la rete si finisce in un attimo e poi si resta devastate per sempre, spesso fino all’autolesionismo.

Le donne sanno per esperienza storica che cos’è la violenza simbolica. Sanno fino a che punto la lingua può essere collusa con i processi di discriminazione, di subordinazione. Nel pensiero critico femminista il potere di nominare – e quindi definire e rendere reale – scaturì da un processo in cui la parola veniva apertamente riconquistata per rovesciare l‘ordine del discorso dominante e costruire nuovi sistemi di analisi critica della realtà.

Bolle informative chiuse invece imprigionano gli utenti, escludendo opinioni diverse e privilegiando i membri più aggressivi. Se è possibile augurare pubblicamente uno stupro senza provare il minimo imbarazzo, anzi ottenendo like e commenti di approvazione, significa che il livello di coscienza collettiva si è pericolosamente abbassato, che sono venuti meno i freni inibitori che un tempo facevano almeno temere il discredito.

Le leggi sono argini necessari ma non bastano: per sradicare la violenza bisogna prosciugare il mare in cui naviga e lo strumento principe è la riprovazione sociale, dall’immaginario alle pratiche quotidiane. Va perseguita con tutti i mezzi, nella vita pubblica e in quella privata, come propone la Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio. Il linguaggio ci avvelena solo se glielo consentiamo.

La rete potrebbe offrire straordinarie opportunità. Un intero modo di pensare e di pensarsi è debitore a nuove esperienze. Che il processo possa compiersi in modo virtuoso è però tutt’altro che scontato, anzi è improbabile se continuiamo a lasciare al solo mercato il controllo delle sue dinamiche. Nessuna pratica può esimersi dal passare dal discorso: è importante imparare a riconoscere alla radice le narrazioni tossiche che alimentano la cultura dell’odio, e per questo la scuola è l’antidoto privilegiato. Richiede però tempo, risorse, strategie di lungo respiro.

Interrogarci sugli automatismi verbali collusi con la violenza, contrastare le cristallizzazioni provando a chiederci quale prospettiva sottintendono, sottrarci a inerzie linguistiche apparentemente innocue, non cedere alla pigrizia di rifugiarci nelle frasi fatte e negli stereotipi, controllare le fonti sono sani esercizi di dissenso che dovremmo sforzarci di praticare e di diffondere il più possibile.

Questo è il terreno su cui si gioca la qualità della vita degli uomini e delle donne, dei giovani di oggi e degli adulti di domani: anche tramite una revisione del linguaggio coltiviamo la speranza che si affermi una nuova civiltà delle relazioni, una società con pari opportunità e pari diritti, modalità sostenibili, nuovi modelli. Non porre a tema le culture e i linguaggi violenti di fatto li legittima. Alla lunga può arrivare ad aprire la strada all’inciviltà, alla barbarie.

Dialoghi Mediterranei, n. 61, maggio 2023

Riferimenti bibliografici

Amnesty International Italia, Barometro dell’odio 2022

H. Böll, La lingua baluardo della libertà, in Opere, Mondadori, Milano 2001

P. Ceri, Gli italiani spiegati da Berlusconi, Laterza, Bari 2011

F. Faloppa, # Odio. Manuale di resistenza alla violenza delle parole, Utet, Torino 2020

V. Gheno, Potere alle parole, Einaudi, Torino 2019

G. Priulla, Parole tossiche, Settenove, Cagli 2014

M. Viroli, La libertà dei servi, Laterza, Bari 2012

______________________________________________________________

Graziella Priulla, torinese di nascita e siciliana d’adozione, è sociologa e saggista. Per 40 anni è stata docente ordinaria di Sociologia dei processi culturali presso l’università di Catania. Svolge in tutta Italia attività di docenza nei corsi di formazione del personale docente della scuola e nei corsi di aggiornamento per giornalisti e per dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Sulla mafia ha scritto per la Rai Dal silenzio al rumore, e Mafia e informazione per l’ed. Liviana. Hanno avuto vasta diffusione i suoi testi recenti intitolati Introduzione alla comunicazione (ed. Laterza), La comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni (ed. Laterza), L’Italia dell’ignoranza (ed. Franco Angeli) sulla crisi della scuola, C’è differenza (ed. Franco Angeli) sulle discriminazioni di genere, Parole tossiche (ed. Settenove) sul linguaggio degradato, La libertà difficile delle donne (ed. Settenove), sui poteri e sui meccanismi che ancora condizionano la nostra libertà.

______________________________________________________________