Nel quadro europeo del rinnovamento del teatro di provenienza ottocentesca, particolarmente significativa è l’idea dannunziana di trasferire al chiuso la scena en plein air. L’idea nasce nell’artista dal bisogno di aprire gli steccati del palcoscenico dei teatri regolari, in quanto limitativi della sua invenzione scenica; da qui il significato della presenza costante del paesaggio nella scrittura del Vate dramaturg [1].

Non si tratta tuttavia di un paesaggio fine a sé stesso, né tanto meno di una semplice cornice naturalistica, ma di una presenza attiva nell’economia del dramma, dialogante con lo stato d’animo dei personaggi che, pur agendo in spazi interni, nella finzione scenica sono spesso collegati visivamente o/e evocativamente con l’esterno. Si tratta di una forma di teatro nella quale un ruolo importante è affidato dall’artista alla luce, sia diretta che indiretta, proveniente quasi sempre dall’esterno, elemento fondamentale nella evoluzione del dramma e che risponde allo spirito del teatro simbolista. In questo senso d’Annunzio elabora attraverso le puntuali didascalie dei suoi drammi un “piano regia” rivoluzionario ma di impossibile attuazione, almeno in quegli anni, non essendo i teatri italiani provvisti di impianti scenoluminotecnici in grado di rispondere alle idee dell’artista [2].

E non è secondaria nella visione scenica dannunziana la necessità di un recupero del senso della festa: un teatro di festa, appunto, che consenta di assorbire la platea nel luogo dell’azione con una concentrazione totale rispondente alla configurazione di un rito.

Per dare senso e valore a questo disegno, d’Annunzio inizia fra Ottocento e Novecento un percorso graduale di avvicinamento alla realizzazione dell’idea che a poco a poco prende forma secondo la nota scansione di alcune tappe importanti:

- La visione dello spettacolo del dramma antico al teatro di Orange;

- Il viaggio in Grecia;

- L’articolo La Rinascenza della Tragedia;

- Il progetto per un teatro di festa sulle sponde del lago di Albano;

- La stesura de La città morta, come primo esperimento di combinazione fra teatro al chiuso e teatro all’aperto.

Di fronte però all’impossibilità di attuare, almeno nell’immediato, la sua idea di mise en scène, d’Annunzio cerca lo sfogo nel romanzo Il Fuoco, attraverso la visione totale di Venezia città-teatro animata da masse in movimento, mentre l’immagine dell’Arena di Verona immersa nella storia e nel paesaggio urbano sembra rispondere al suo concetto di correspondance fra spazio scenico e mondo esterno. Alla parte del palcoscenico che immagina sempre en plein air e comunque esterna allo spazio chiuso nel quale si muovono i suoi personaggi, il Vate infatti riserva visioni paesaggistiche, movimenti della natura e azioni, voci, suoni, luci che invadono lo spazio della rappresentazione. Il palcoscenico al chiuso diventa così contenitore di una “scatola magica” che si configura come centro di un mondo che sta all’esterno di essa.

Di fronte però all’impossibilità di attuare, almeno nell’immediato, la sua idea di mise en scène, d’Annunzio cerca lo sfogo nel romanzo Il Fuoco, attraverso la visione totale di Venezia città-teatro animata da masse in movimento, mentre l’immagine dell’Arena di Verona immersa nella storia e nel paesaggio urbano sembra rispondere al suo concetto di correspondance fra spazio scenico e mondo esterno. Alla parte del palcoscenico che immagina sempre en plein air e comunque esterna allo spazio chiuso nel quale si muovono i suoi personaggi, il Vate infatti riserva visioni paesaggistiche, movimenti della natura e azioni, voci, suoni, luci che invadono lo spazio della rappresentazione. Il palcoscenico al chiuso diventa così contenitore di una “scatola magica” che si configura come centro di un mondo che sta all’esterno di essa.

L’idea della messinscena de La città morta, come è noto, è già durante il viaggio di d’Annunzio a Micene. È lì che fra la lettura della tragedia antica e la visione diretta di quel paesaggio, sente la gestazione della sacra scaena davanti ad una platea immaginaria lontano dalle vuote teatromanie borghesi. Lo spazio degli interni de La città morta diventa in questo modo l’ara dove ci si dispone al rito che si consumerà alla presenza della nuova comunità raccolta. In questo senso le alte colonne doriche alzate là dove si accede alla loggia limitata da una balaustra, sormontate dall’architrave, costituiscono il secondo arco di proscenio oltre il quale si apre lo spazio en plein air dell’area archeologica di Micene. La visione del paesaggio dell’antica città dei Pelopidi rappresentato nel suo “totale” contiene in sé gli elementi ambientali dai quali scaturisce la tragedia, e che si proiettano nell’interno dello studio dell’archeologo.

Il progetto di messinscena de La città morta sembra così prospettare chiaramente i principi fondanti dell’innovazione scenica del Vate: un ambiente interno, oltre il quale si apre lo spazio en plein air dell’area archeologica di Micene ampiamente descritto, che idealmente si estende oltre a quanto è possibile vedere dalla prospettiva del balcone balaustrato, fino al golfo Argolico; le nuvole che passano tutto il giorno sul cielo azzurro, mentre talvolta la sera sull’orizzonte si accendono come rovi; la pianura d’Argo arsa dal sole come lago di fiamma che inonda la stanza insieme al clamore che giunge dall’Agorà; il vento che si solleva come vortice ad annunziare la sciagura ormai prossima e che entra nello spazio al chiuso scomponendo i capelli di Bianca Maria. E c’è l’addensarsi dell’ombra intorno ai tesori lì composti che rilucono confusamente, mentre Leonardo è incapace di contenere l’agitazione interiore; e si sentirà entrare il grido dei falchi della montagna Eubea, e si vedrà il riflesso di luce giungere dall’esterno ad animare il luccichìo degli ori nel momento della rivelazione dell’amore incestuoso.

Intanto che i messaggi sonori e visivi della natura si susseguono, le suggestioni del rito antico della tragedia greca si rinnovano in quel luogo chiuso e al tempo stesso aperto, dove si ripropone la sacralità della scoperta del tesoro degli Atridi come testimonianza risignificante della civiltà classica che torna a rivelarsi. È l’idea dannunziana di una rivoluzione scenica per un teatro en plein air che rimane inattuata anche se le ricerche luminotecniche di Fortuny porteranno a breve a mostrare la possibilità di una sia pure parziale realizzazione dell’idea come se si fosse realmente en plein air: dall’immagine delle nuvole in movimento alle mutazioni istantanee di colore del paesaggio, rappresentabili grazie alla “cupola” e ai dispositivi di proiezione, agli effetti di luce diretta su personaggi ed elementi scenici [3]. In attesa del “miracolo” tecnologico, intanto, nelle opere teatrali successive l’apertura del luogo al chiuso verso il paesaggio esterno è sempre più evidente e ricca di varianti.

Nella Gioconda il paesaggio del I atto è quello del Poggio di San Miniato che si vede da una grande finestra in tutta la semplicità francescana, intanto che il sole declinante indora la stanza. La freschezza primaverile che proviene dall’esterno sembra avvolgere di serenità i personaggi che si muovono all’interno. Nel II atto, nella medesima stanza e nella medesima ora, appare invece un cielo ingombro e mutevole che mette in evidenza l’angoscia del protagonista Lucio Settala. E ci sarà la pioggia scrosciante sul giardino a precisare ulteriormente la condizione psicologica che si vive all’interno della casa. Nel momento in cui però il paesaggio di Carrara si mostra nel ricordo felice dell’artista, esso si apre in un totale che rivela il fascino del plein air. Il vento, il sole, la grandiosità dei monti, la nuvola che sale dal Tirreno stabiliscono così una corrispondenza uomo/paesaggio che sembra l’inizio di un nuovo percorso drammaturgico dannunziano legato alla memoria; una sorta di svolta che porterà in seguito il Vate all’Abruzzo de La Figlia di Iorio e oltre; un nuovo rito che lo coinvolge personalmente.

Nella Gioconda il paesaggio del I atto è quello del Poggio di San Miniato che si vede da una grande finestra in tutta la semplicità francescana, intanto che il sole declinante indora la stanza. La freschezza primaverile che proviene dall’esterno sembra avvolgere di serenità i personaggi che si muovono all’interno. Nel II atto, nella medesima stanza e nella medesima ora, appare invece un cielo ingombro e mutevole che mette in evidenza l’angoscia del protagonista Lucio Settala. E ci sarà la pioggia scrosciante sul giardino a precisare ulteriormente la condizione psicologica che si vive all’interno della casa. Nel momento in cui però il paesaggio di Carrara si mostra nel ricordo felice dell’artista, esso si apre in un totale che rivela il fascino del plein air. Il vento, il sole, la grandiosità dei monti, la nuvola che sale dal Tirreno stabiliscono così una corrispondenza uomo/paesaggio che sembra l’inizio di un nuovo percorso drammaturgico dannunziano legato alla memoria; una sorta di svolta che porterà in seguito il Vate all’Abruzzo de La Figlia di Iorio e oltre; un nuovo rito che lo coinvolge personalmente.

Le didascalie iniziali del IV atto ripropongono così la bellezza del paesaggio della Marina di Pisa: il mare in calma, sparso di vele latine, la foce pacifica dell’Arno, le cascine di San Rossore, le lontane montagne di Carrara marmifera. Tutto questo si specchia nella tristezza dello sguardo di Silvia Settala che, guardando attraverso la vetrata, vede apparire tra gli oleandri folti la Sirenetta, pronta a superare il varco che divide l’interno dall’esterno, in questo caso rappresentato dal giardino. Proprio questa del giardino è la nuova importante invenzione scenica en plein air, che d’Annunzio inaugura con la Gioconda. In effetti l’uso scenografico della vegetazione interpreta l’atmosfera della tragedia. La vetrata che si apre è così l’abbattimento della parete che porta alla soglia massima del dramma, preannuncio delle Laudi.

Nel Sogno di un Tramonto d’Autunno d’Annunzio, come per una sorta di esperimento scenico nuovo, dà particolare forza e significato all’effetto dei suoni e delle voci che, provenendo da lontano, là dove l’occhio dello spettatore non può arrivare, entrano nella scena. È la musica proveniente dai navigli che scendono per il Brenta, fino all’incalzare delle grida dei signori della festa che, insieme ai riverberi del “Bucentorio” in fiamme, accentuano attraverso l’immagine del volto livido e disperato della dogaressa, la visione tragica della scena fra il chiuso e il plein air. Quest’ultimo si allarga a tutto campo nella Francesca da Rimini, fino a creare l’effetto di estendersi sulla platea senza soluzione di continuità quando nel II atto, tutto immaginato en plein air, sembra che il pubblico venga assorbito sul terrazzo della torre malatestiana sotto il cielo di Rimini per consentirgli di osservare il paesaggio nel quale avviene l’attacco nemico nell’infuriare della battaglia.

Nel Sogno di un Tramonto d’Autunno d’Annunzio, come per una sorta di esperimento scenico nuovo, dà particolare forza e significato all’effetto dei suoni e delle voci che, provenendo da lontano, là dove l’occhio dello spettatore non può arrivare, entrano nella scena. È la musica proveniente dai navigli che scendono per il Brenta, fino all’incalzare delle grida dei signori della festa che, insieme ai riverberi del “Bucentorio” in fiamme, accentuano attraverso l’immagine del volto livido e disperato della dogaressa, la visione tragica della scena fra il chiuso e il plein air. Quest’ultimo si allarga a tutto campo nella Francesca da Rimini, fino a creare l’effetto di estendersi sulla platea senza soluzione di continuità quando nel II atto, tutto immaginato en plein air, sembra che il pubblico venga assorbito sul terrazzo della torre malatestiana sotto il cielo di Rimini per consentirgli di osservare il paesaggio nel quale avviene l’attacco nemico nell’infuriare della battaglia.

Gli statuti tradizionali della convenzione teatrale, compresi quelli del rapporto scena/pubblico, vengono in questo modo ignorati. Questo spiega i debordamenti di una recitazione talvolta effettuata nel fondo scena o di spalle, con i problemi di ricezione acustica che ne derivano e che nella Francesca da Rimini giungono alla soglia massima nel caso del dialogo fra Paolo e Francesca interamente coperto dai rumori della battaglia. Gli scompensi determinati da questa sorta di teatro “liberato”, fanno sì che l’esperimento dannunziano assuma talvolta la dimensione della provocazione e persino del disturbo fisico nei confronti dello spettatore, come nel caso della diffusione del fumo e dell’odore acre provenienti dal fuoco greco alimentato dal grande mantice come se si fosse realmente all’aperto.

Ne La Figlia di Iorio la visione dello spazio all’aperto si fa ancora più estesa [4]. L’unico spazio interno contemplato nell’opera, ossia la casa di Lazzaro, è tutto proiettato in un rapporto strettissimo con l’esterno: «si vedrà una stanza di terreno in una casa rustica. La porta grande sarà aperta sull’aia assolata, […] due finestre alte dal terreno quattro o cinque braccia faranno lume ai lati della porta grande». In questo luogo giunge il clamore selvaggio dei mietitori dell’incanata che provoca inquietudine e tensione. L’arrivo precipitoso di Mila che cerca rifugio nella casa provenendo dall’«aia riarsa», sembra abbattere la parete che separa l’interno dall’esterno, mentre all’apertura della porta il sole terribile invade la stanza. È il preludio all’azione dell’ingresso dei mietitori che in presenza della croce si inginocchiano. Ma è l’azione concepita tutta all’aperto nel II atto, immersa in un paesaggio montano fra le cantilene sacre dei pellegrini e il suono delle campane e dei campanacci delle mandrie sotto un cielo di nuvole in movimento a caratterizzare questo quadro arcaico nel quale la dimensione del rito, più che nelle opere precedenti, assorbe la platea. Nel III atto l’articolazione dei cori attorno al cadavere di Lazzaro fino al rito sacrificale che conduce alla morte di Mila completa lo scenario di un’opera immaginabile nello spazio destinato ad una tragedia greca.

Ne La Figlia di Iorio la visione dello spazio all’aperto si fa ancora più estesa [4]. L’unico spazio interno contemplato nell’opera, ossia la casa di Lazzaro, è tutto proiettato in un rapporto strettissimo con l’esterno: «si vedrà una stanza di terreno in una casa rustica. La porta grande sarà aperta sull’aia assolata, […] due finestre alte dal terreno quattro o cinque braccia faranno lume ai lati della porta grande». In questo luogo giunge il clamore selvaggio dei mietitori dell’incanata che provoca inquietudine e tensione. L’arrivo precipitoso di Mila che cerca rifugio nella casa provenendo dall’«aia riarsa», sembra abbattere la parete che separa l’interno dall’esterno, mentre all’apertura della porta il sole terribile invade la stanza. È il preludio all’azione dell’ingresso dei mietitori che in presenza della croce si inginocchiano. Ma è l’azione concepita tutta all’aperto nel II atto, immersa in un paesaggio montano fra le cantilene sacre dei pellegrini e il suono delle campane e dei campanacci delle mandrie sotto un cielo di nuvole in movimento a caratterizzare questo quadro arcaico nel quale la dimensione del rito, più che nelle opere precedenti, assorbe la platea. Nel III atto l’articolazione dei cori attorno al cadavere di Lazzaro fino al rito sacrificale che conduce alla morte di Mila completa lo scenario di un’opera immaginabile nello spazio destinato ad una tragedia greca.

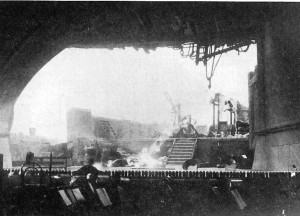

In questa risignificazione del dramma antico, l’idea dannunziana del teatro di festa tende così a prendere forma. Rispetto a La figlia di Iorio il progetto per la messinscena de La Nave [5] sembrò tuttavia spingersi su un livello ancora più alto, sia sul piano della simulazione della forma della rappresentazione en plein air, sia su quello della configurazione del rito riferito adesso al mito della fondazione, in questo caso riguardante la città di Venezia; sperimentazione che d’Annunzio intendeva destinata ad una estensione che, come è noto, avrebbe dovuto interessare la storia delle più importanti città di Italia; ossia una sorta di percorso volto a trasformare l’Italia in un grande teatro policentrico en plein air, stimolato come fu il Vate, dal clima celebrativo del Natale della città di Roma previsto per il 1911.

La visione d’insieme del rito collettivo immaginato all’aperto con il pubblico e la scena sotto lo stesso cielo è tutta nella lunga didascalia del prologo, descrittiva del lavoro delle maestranze e del popolo della nascente città della laguna. Al di là dello scenario en plein air a vista del pubblico, esiste, non vista, l’estensione “senza fine” di esso, dalla quale provengono segnali e messaggi che ripropongono, anche se questa volta tutte all’aperto, le dinamiche della comunicazione interno/esterno delle opere precedenti. Sono i richiami dei naviganti in arrivo sull’avversità dei fiumi che minacciano la laguna e quelli del maestro delle acque, mentre l’azzurro dell’ombra s’incupa e la selva s’annera al prossimo scatenarsi della tragedia. Tanti sono i messaggi che vengono dal cielo di fuoco che sovrasta la scena conviviale; e inquietanti sono i suoni e le voci possenti che vengono da lontano.

In questa dimensione si capisce come non possa esistere cesura fra azione in scena e paesaggio circostante. Prende forma così la memoria epica di un popolo rude con le sue divisioni interne, i suoi riti, in un mondo arcaico ma in progress con le prospettive del configurarsi di una identità forte e duratura. A caratterizzare questo progetto liberato dai condizionamenti del teatro al chiuso di tradizione, due aspetti sono molto significativi: la scena costruita affidata ad uno scenografo-scenotecnico che non a caso, dopo la prova de La Nave avrebbe iniziato una pluridecennale carriera di artista specialista del plein air al teatro greco di Siracusa e la preparazione dell’evento in un edificio teatrale letteralmente trasformato in spazio/laboratorio esteso all’area di platea e a tutti gli spazi contigui al palcoscenico, compresi il foyer, il vestibolo e la sala di rappresentanza, in una febbrile animazione di macchinisti, attrezzisti, performer, attori, musicisti, danzatrici, artigiani e operai/performer, compresi i battitori dei pali della laguna veneta, spazio del rito a sua volta, con l’animazione preparatoria della festa collettiva. Come dire, uno spazio scenico realizzato al chiuso ma per un teatro di massa all’aperto.

Dopo la mancata attuazione del progetto per un teatro nazionale sul tema delle fondazioni delle principali città italiane, Fedra è l’ultima opera teatrale scritta e rappresentata da d’Annunzio prima del suo trasferimento a Parigi. In questo caso il Vate propone ambienti di memoria classica, dando campo ancora al ruolo che lo spazio esterno ha nello sviluppo di questo dramma psicologico ricorrendo a richiami sonori e ad effetti di luce.

Dopo la mancata attuazione del progetto per un teatro nazionale sul tema delle fondazioni delle principali città italiane, Fedra è l’ultima opera teatrale scritta e rappresentata da d’Annunzio prima del suo trasferimento a Parigi. In questo caso il Vate propone ambienti di memoria classica, dando campo ancora al ruolo che lo spazio esterno ha nello sviluppo di questo dramma psicologico ricorrendo a richiami sonori e ad effetti di luce.

D’Annunzio, utilizzando l’architettura scenica dell’atrio per metà aperto verso l’esterno e per l’altra metà comunicante con l’interno, propone in questo caso due distinte situazioni di luce contrapposte: l’ombra nello spazio interno dove agisce il coro e il chiarore che «raggia dall’occaso», che si fa sempre più forte intanto che «agita le ombre, percote le mura e le colonne», fino ad irradiare il volto della «tirannide vertiginosa». E c’è l’effetto del vento che col bagliore come d’incendio entra dalla parte del mare, e il movimento dei personaggi che provengono dal paesaggio esterno verso l’interno e viceversa.

Ancora in quest’opera d’Annunzio si accorse dell’impossibilità di realizzare gli effetti luminotecnici desiderati, soprattutto per la particolare combinazione di luci ed ombre da lui esposti nelle didascalie e per la difficoltà di superare i limiti della scenografia dipinta.

Il trasferimento a Parigi e il ritrovato amico Mariano Fortuny che gli mostrò subito nel teatro della contessa di Béarn le straordinarie possibilità di applicazione delle sue invenzioni scenoluminotecniche, sembrarono accelerare il percorso di avvicinamento di d’Annunzio alla realizzazione della sua idea di teatro en plein air [6]. Ed è quanto sembrò possibile con il progetto del Théâtre de fêtes, dispositivo al coperto tale da garantire la gamma più estesa degli effetti luminotecnici e acustici, ma anche con le prerogative di impianto en plein air per un teatro di massa, grandiosa macchina delle meraviglie capace di 4500 posti distribuiti ad anfiteatro, dotata all’interno di arredo a verde come se si fosse all’aria aperta. L’illusione che si trattasse di un teatro en plein air era precisata da una straordinaria estensione di proiezioni di cielo a nuvole fisse e mobili, che dalla cupola del palcoscenico, senza soluzione di continuità, avrebbero dovuto invadere l’intera superficie della copertura dell’impianto. E non sarebbero mancate situazioni di interni di architetture, ma anche effetti di immersioni sottomarine, per le quali d’Annunzio prevedeva le composizioni di «miti oceanici»; un impianto di spettacolazione, insomma, tale da rispondere all’immaginario scenico del Vate [7], al di fuori dai condizionamenti dell’edificio teatrale di tradizione, per certi aspetti più avveniristico del progetto del Total Theater di Gropius di quasi vent’anni dopo.

Come è noto, tuttavia, anche in questo caso il progetto dannunziano per un teatro di festa non poté trovare attuazione, probabilmente a causa di un contrasto sorto fra d’Annunzio e Fortuny prima della stipula del contratto che avrebbe dato il via ai lavori di realizzazione. La rottura del nascente sodalizio artistico con Fortuny costrinse d’Annunzio ad una improvvisa, sostanziale deviazione dall’idea del teatro en plein air, essendo il pur pregevole intervento artistico di Bakst per la messinscena del Martyre de Saint Sébastien e de La Pisanelle una sorta di slittamento verso risoluzioni scenografiche più vicine allo stile dei “Balletti Russi” che al pensiero scenico del Vate [8].

Anche l’idea del grande movimento di massa nel porto di Famagosta pensato da d’Annunzio ne La Pisanelle con l’uso di elementi praticabili su diverse quote e le navi ancorate al porto, venne adattata da Bakst alla dominante del grande fondale dipinto alla maniera dei Balletti Russi.

Di fronte alla frantumazione della sua idea di teatro, completata dalla mal tollerata regia di Meyerhold, d’Annunzio non poté che liberarsi da questa sorta di “russificazione” scenica promossa da Ida Rubinstein. È così che per la messinscena de Le Chevrefeuille il Vate compie il gesto che conferma la sua vocazione di sperimentatore alimentata dal bisogno di una révanche nei confronti degli artifici della scena dipinta. Gli scatti fotografici da lui personalmente eseguiti per riprodurre la pineta di Arcachon, sono testimonianza della riappropriazione della sua idea fondante per un’apertura progressiva verso il paesaggio esterno, da dove, di atto in atto, si fa sempre più visibile e incombente l’immagine dei pini di Arcachon, diritti come canne d’organo che sembrano emettere i suoni sinistri dell’imminente tragedia. Ma anche in questo caso accadde qualcosa che sembrò volesse spegnere l’energia innovatrice che il Vate voleva destinare al teatro, e questa volta fu la non adeguata disponibilità da parte dei suoi attori. Fu così che nel 1914 d’Annunzio pose termine alla sua rivoluzione scenica per andare alla conquista del cielo nella veste di eroe, questa volta finalmente in uno spazio davvero en plein air, aprendo la strada al teatro aereo di Azari.

Dialoghi Mediterranei, n. 58, novembre 2022

Note

[1] Questo breve contributo anticipa un saggio più ampio di prossima pubblicazione dal titolo Il paesaggio scenico nelle opere di Gabriele d’Annunzio.

[2] Sui problemi della messa in scena del teatro dannunziano rimando al mio d’Annunzio e la mise en scène, Palumbo, Palermo 1993.

[3] Sulle invenzioni illuminotecniche di Mariano Fortuny rimando al mio Fortuny e il teatro, Novecento, Palermo 1986.

[4] Per ulteriori approfondimenti sulla messinscena di quest’opera, oltre al mio citato studio in corso Il paesaggio scenico nell’opera di d’Annunzio e al mio citato saggio D’Annunzio e la mise en scène, rimando a G. Oliva, La Figlia di Iorio e il teatro en plein air in D’Annunzio a Yale, Atti del Convegno Yale University, 26-29 marzo 1988 a cura di P. Valesio, «Quaderni dannunziani», nn.3-4 1988, e a G. Albertini, La scenografia della Figlia di Iorio, in «Abruzzo», III, nn.1-2 1965.

[5] Sulle vicende che segnarono la gestazione di quest’opera e, più in generale, sulla rappresentazione stessa, rimando per tutti ancora al mio D’Annunzio e la mise en scène, cit.:115-132.

[6] Sul rapporto d’Annunzio/Fortuny a Parigi rimando al mio Fortuny e il teatro, Novecento, Palermo, 1988

[7] Per una ricostruzione delle diverse fasi del progetto «Théâtre de Fêtes» e delle attese del tout Paris per l’evento, rimando alle cronache dell’epoca, in particolare, fra gli altri, gli articoli pubblicati ne «Le monde artiste» (29 maggio e 6 agosto 1910), «Le debats» (30 maggio 1910), «Figaro» (11 agosto 1910), «Le menestrel» (20 agosto 1910). Fra i servizi particolari dedicati dal «Corriere della Sera» nell’estate 1910, riportiamo un brano sulle meraviglie del Teatro di Festa, tratto dall’edizione del 21 luglio, perché più ricco di informazioni: «Quello che più ammalierà nel Teatro di Festa sarà quel cielo artificiale che invece di arrestarsi alla bocca del palcoscenico, avvolgerà tutto il teatro. Da ogni parte l’occhio vedrà la linea dell’orizzonte, rotta solo da festoni di fiori e di piante che contribuiranno a dare in quel teatro chiuso l’illusione dell’aria aperta. Sarà il teatro greco o il teatro romano, senza L’inconveniente di essere esposto alle intemperie. Non solo, ma uno speciale sistema di interferenze permetterà di regolare l’altezza della volta celeste adattando l’acustica del teatro alle esigenze della musica e della recitazione».

[8] Cfr. il mio D’Annunzio e la mise en scène, cit.: 151-203.

_____________________________________________________________

Giovanni Isgrò, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso l’Università di Palermo, è autore e regista di teatralizzazioni urbane. Ha vinto il Premio Nazionale di Saggistica Dannunziana (1994) e il premio Pirandello per la saggistica teatrale (1997). I suoi ambiti di ricerca per i quali ha pubblicato numerosi saggi sono: Storia del Teatro e dello Spettacolo in Sicilia, lo spettacolo Barocco, la cultura materiale del teatro, la Drammatica Sacra in Europa, Il teatro e lo spettacolo in Italia nella prima metà del Novecento, il Teatro Gesuitico in Europa, nel centro e sud America e in Giappone. L’avventura scenica dei gesuiti in Giappone e Il Teatro dei gesuiti sono i titoli delle sue ultime pubblicazioni.

______________________________________________________________