Appaesare la diversità: usi pubblici dell’antropologia per una nuova cittadinanza

Posted By Comitato di Redazione On 1 luglio 2021 @ 00:41 In Cultura,Società | No Comments

di Nicola Martellozzo

«Il potere vuole che si parli in un dato modo» P.P. Pasolini, La voce di Pasolini

Produzione culturale e funzione degli intellettuali

È passato più di un anno e mezzo dall’ultima volta in cui sono stato al cinema. Prima della proiezione, prima ancora dei trailer di rito, ci è stato mostrato un breve filmato che esaltava il ritorno alla normalità, un condensato di retorica e rappresentazioni positive ideato per mettere a proprio agio gli spettatori; e che però si è concluso con uno schermo nero, su cui campeggiava l’icona di una (una sola) poltrona e una scritta: “Ora sei al sicuro”. Non c’è stato un solo spettatore in sala che, in quel momento, non abbia cercato lo sguardo degli altri, e che non abbia percepito lo stesso disagio che provava lui stesso, e che ho provato anch’io. Si tratta senza dubbio di una delle meno riuscite tra le centinaia di slogan, retoriche e immagini del “ricominciare” che da alcune settimana a questa parte si fanno sempre più pressanti. Come non tornare, dunque, alle riflessioni di Francesco Faeta sulle retoriche del ri-inizio (2021), su un ritorno alla normalità che ha tutta l’urgenza di verificarsi e tutta l’incoscienza del dare per scontato la normalità. Un ritorno che certamente è voluto da molti, moltissimi in tutto il mondo, ma la cui urgenza è senza dubbio accresciuta dalla pressione di specifici attori sociali che operano a livello nazionale e globale.

C’è la necessità di far ripartire la cultura, quasi fosse una macchina da riavviare. E perché no, dopotutto? Se la società neo-liberale in cui viviamo ha dimostrato qualcosa, è che anche le pandemie possono diventare fonti di guadagno e possono creare nuovi mercati, (ri)producendo disuguaglianze perfino all’interno di un fenomeno totalizzante come un’epidemia. Dunque, perché la cultura non può essere pensata e gestita davvero come una macchina? Una macchina culturale destinata all’intrattenimento di massa come al piacere erudito delle élite, che pubblica giornali e riviste con tirature eccezionali con lo stesso zelo con cui promuove la pubblicazione scientifica. A ben pensarci, quest’ultimo è un campo che non si è affatto “fermato” con la pandemia, ma che anzi ha visto un aumento vertiginoso di articoli accademici, libri e review che riviste ed editori hanno accettato e pubblicato in tempi record, con quell’ansia – affatto straordinaria, questa no – di offrire alla comunità scientifica e alla sfera pubblica i propri risultati prima degli altri. Semmai, la pandemia ha esacerbato tutta una serie di pratiche e atteggiamenti già presenti nel contesto accademico, secondo una logica competitiva e aggressiva (publish or perish) che solo pochi, rispettivamente ai margini e ai vertici di quel sistema, riescono davvero ad evitare. Questa parte della macchina culturale non ha bisogno di alcuna riaccensione, e occorrerebbe invece chiedersi come fare per rallentarla in sicurezza.

Come valutare l’impatto della produzione culturale accademica sulla nostra società? Tutti gli h-index, gli impact factor e le classificazioni dell’ANVUR costituiscono certamente parametri utili a quantificare (e qualificare) l’influenza di studi, riviste e ricercatori all’interno del sistema accademico, ma rischiano di diventare riferimenti sterili quando trasposti nella più ampia arena pubblica. Ancora peggio, ogni possibile istanza innovativa o critica di questa produzione scientifica rischia di venire annullata dalla sua incomunicabilità. Parafrasando una riflessione di Bachtin sulle rivoluzioni estetiche, tutte le trasformazioni culturali interne ad un gruppo, per quanto radicali possano apparire, saranno sempre strettamente intellettuali, costruite a tavolino, e poco efficaci (Vološinov 1980: 234). Quel legame organico che caratterizzava l’omonima figura dell’intellettuale descritto da Gramsci (Q12, §1) che gli permetteva di identificarsi con la propria classe dandone al contempo espressione e dignità, sembra oggi quanto mai raro.

Il panorama intellettuale italiano tratteggiato da Faeta ricorda una situazione che, per certi versi, lo stesso Gramsci aveva anticipato nei suoi Quaderni: «una disgregazione degli intellettuali in combriccole e sette di “spiriti eletti”, disgregazione che appunto dipende dal fatto che […] il mondo culturale è astratto dalle correnti profonde della vita popolare-nazionale, che essa stessa rimane disgregata e senza espressione» (Q8, §145). La perdita di concretezza e di aderenza al contesto, l’inefficacia delle istanze critiche del sapere, il consumismo culturale, sono tutti tratti che Faeta riconosce come caratterizzanti del nostro tempo, un periodo «che inizia indicativamente con la morte dei grandi scrittori del secolo scorso, Pier Paolo Pasolini, Primo e Carlo Levi, Elsa Morante, Italo Calvino» (Faeta 2021).

Rivolgiamoci allora a uno di questi grandi personaggi, per osservare come negli anni Settanta fosse in atto una profonda mutazione del rapporto tra intellettuali, cultura e società. In una splendida intervista condotta da Enzo Biagi, Pier Paolo Pasolini viene interrogato proprio sui compromessi accettati dagli intellettuali italiani:

«Il compromesso si può riassumere in un punto solo: quello di accettare in modo acritico – perché se fosse critico si potrebbe anche ammettere, anzi credo sarebbe inevitabile – l’integrazione.

(Biagi: Ma non l’accetta anche lei?)

Sì, ma in modo critico – come vede, mi ero premunito. Cioè, certo, non posso non accettarla: devo essere un consumista per forza, perché anche io mi devo vestire, devo vivere; non soltanto, devo scrivere o fare dei film e quindi devo avere degli editori, dei produttori. […] La mia professione consiste nel criticare quella società che in un certo senso mi consente di produrre, in qualche modo» [1].

Quest’ultima frase è forse la definizione più lucida e consapevole di cosa significhi essere un intellettuale all’interno della società contemporanea. Ogni “blando dissenso”, come lo definisce Faeta, viene perfettamente tollerato e integrato, diventando parte della cultura borghese e neo-liberista senza mai davvero metterne in crisi i princìpi, ma anzi collaborando per riconfermare lo stato delle cose. Giustamente Faeta si domanda dove sia finita la portata apocalittica della cultura; almeno sulla componente di rinascita, di quella palingenesi che de Martino ci insegna essere (contro)parte di quasi ogni apocalisse, Pasolini si era già espresso nell’intervista del 1971: lui che aveva vissuto gli anni dell’antifascismo e il miraggio della Rivoluzione, lui che era stato testimone del Sessantotto e delle rivendicazioni studentesche, aveva perduto negli anni Settanta ogni speranza. Apocalittico sì, ma disperato, incapace di credere in una possibilità di riscatto per un Paese che aveva scelto la strada del capitalismo borghese, in cui finanche i “suoi” sottoproletari del Meridione si trovavamo irrimediabilmente alterati da questa «trasformazione antropologica» (Pasolini 1990).

La delusione di Pasolini suona per noi come un monito a non idealizzare i nostri “Altri” solo per la loro condizione di marginalità o debolezza, in un maldestro tentativo di mimesi o di ribellione alla propria condizione privilegiata. E tuttavia, anche se problematici o insinceri, simili atteggiamenti ci dicono molto sulla funzione sociale degli intellettuali nella nostra società: «hanno atteggiamento “paternalistico” verso le classi strumentali? o “credono” di esserne una espressione organica? hanno atteggiamento “servile” verso le classi dirigenti o si credono essi stessi dirigenti, parte integrante delle classi dirigenti?» (Q1, §27). Queste differenze illuminano anche gli scarti tra l’auto-rappresentazione degli intellettuali e la loro effettiva dimensione pubblica, definita dalle relazioni che intrattengono all’interno della società. Gramsci notava come, nonostante tutti gli uomini siano intellettuali, non tutti hanno la funzione di intellettuali (Q12, §2). A maggior ragione, oggi solo alcuni di questi vengono legittimati come intellettuali.

Concentriamoci allora sulle modalità e sui contesti di diffusione della cultura, che sono al tempo stesso (e in modo sempre più forte) anche contesti di legittimazione per coloro che producono cultura. Università, governi, fondazioni private e organizzazioni internazionali sono alcune delle principali “agenzie produttrici di cultura” (Faeta 2021), cui vanno necessariamente aggiunti i mass-media, social media in testa. Nella seconda parte di questo intervento cercheremo di analizzare l’influenza precipua di queste agenzie mass-mediatiche nella comunicazione della cultura e del sapere antropologico. Prima però occorre delimitare meglio il nostro soggetto, domandandoci come gli intellettuali possano fare cultura oggi, alla luce di quanto detto e delle riflessioni di Faeta.

È un tema che si pone con particolare forza agli antropologi, costantemente e sistematicamente in relazione con innumerevoli forme di cultura e di umanità: come mediatori tra comunità ed enti pubblici e privati; come promotori di nuove sensibilità ambientali o politiche urbane; come professionisti all’interno delle pratiche di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio locale; all’interno di iniziative di ricerca-azione. L’elenco è lungo, ma occorre anzitutto differenziare la comunicazione (o divulgazione) della produzione scientifica dalla costruzione di un sapere al di fuori dell’accademia (Colajanni 2020). Come al solito, la ricerca di campo sta un po’ da entrambe le parti; nel corso dell’esperienza etnografica avviene infatti una costante diffusione di conoscenze antropologiche tra il ricercatore e il contesto in cui lavora: un processo spesso accidentale o imprevisto, poco ordinato, eppure capace di contribuire in modo sostanziale non solo alla diffusione dell’antropologia come sapere, ma di specifiche rappresentazioni della disciplina stessa (Colajanni 2020: 11).

Un’altra possibilità, ben distinta da questa disseminazione involontaria ed eterogenea, riguarda l’attività di consulenza o expertise all’interno di aziende, enti pubblici o organizzazioni internazionali, su cui recentemente Antonino Colajanni, Lia Giancristofaro e Viviana Sacco sono tornati ad interrogarsi esaminando le attività degli antropologi nelle varie agenzie delle Nazioni Unite (Colajanni, Giancristofaro & Sacco 2020). Fabio Dei insiste nel distinguere questo sapere specialistico, concesso ad attori economicamente o politicamente influenti dietro compenso, dalla conversazione pubblica tra pari, abbandonando rigidità e chiusure corporative (Dei 2007: 8). L’insegnamento nelle scuole rappresenta un grado intermedio, dato che il rapporto tra studente e professore non è (e non può evidentemente essere) tra pari. L’educazione è però il campo dove da più tempo l’antropologia trova espressione fuori dalla ricerca accademica e dall’etnografia. Mentre nel mondo universitario avviene la trasmissione istituzionale del sapere da docenti a studenti, parte dei quali continueranno la loro carriera accademica, nella scuola dell’obbligo l’antropologia assume un ruolo più marcatamente pedagogico ed educativo, utile in un certo senso alla costruzione della cittadinanza.

Faeta richiama esplicitamente questo concetto alla fine del suo intervento: concordiamo con lui sull’importanza di (ri)pensare una cultura antropologica della cittadinanza; occorre però chiedersi quale tipo di cittadinanza. L’occupazione di una palazzina popolare, il cambiamento climatico, le politiche agricole comunitarie, il recupero di borghi abbandonati, sono fenomeni che circoscrivono diversi tipi – meglio, diverse scale – di cittadinanza. Da ultimo, l’attuale pandemia ha mostrato come le dinamiche internazionali possano riflettersi in modo inaspettato e profondo finanche nell’intimità della propria casa, mostrando come non si possa assolutamente più ragionare e agire sulla base di un solo tipo di cittadinanza. Occorre poi saper dialogare con quelle «cosmogonie in cui è difficile, se non impossibile, riconoscersi» (Faeta 2021), e che purtuttavia devono essere incluse nella formazione di questa cultura. Insomma, la costruzione di una nuova forma di cittadinanza passa necessariamente attraverso l’uso pubblico dell’antropologia e la partecipazione degli antropologi all’arena pubblica.

Sugli usi pubblici dell’antropologia e sulla ferocia dei media

Dario Basile è autore della più recente e completa indagine sulla presenza pubblica degli antropologi in Italia, in particolare per quanto riguarda la collaborazione con il giornalismo o la parziale sovrapposizione tra questi due campi (Basile 2020). Anche grazie alla sua prospettiva interna, dovuta alla collaborazione con l’edizione torinese del Corriere della Sera, Basile dà contezza degli interventi antropologici nelle varie testate giornalistiche, indagandone stili e modalità comunicative (Basile 2020: 138-140). È interessante, per esempio, notare il diverso approccio di due studiosi come Adriano Favole e Marino Niola, autori rispettivamente per il Corriere della Sera e Repubblica:

«Queste differenze vanno, probabilmente, messe in relazione con il tipo di spazio che occupano all’interno dei quotidiani o dei loro supplementi. Marino Niola, che si rivolge a un pubblico di lettori molto ampio, utilizza concetti e termini antropologici per interpretare alcuni aspetti del quotidiano. Adriano Favole, che ha un pubblico di lettori più selezionato (quello di un supplemento culturale), percorre una direttrice contraria» (Basile 2020: 139).

Entrambi gli antropologi sono a loro volta distanti dallo stile e dalle intenzioni di Duccio Canestrini, che presentandosi come “antropologo generico” si occupa espressamente e sistematicamente di divulgazione, attraverso un lavoro di popolarizzazione della disciplina (Canestrini 2014; Basile 2020: 134). Tutti questi autori ci mostrano varie sfumature di un “uso pubblico” dell’antropologia, in cui sapere specialistico e sfera pubblica si incontrano e si assemblano (Dei 2007: 6). Sono pochi gli antropologi che vantano questa capacità comunicativa, ed è un vero peccato considerando l’abbondanza di tematiche “affini” nel dibattito pubblico: rapporti con l’alterità, confini tra natura e cultura, flussi migratori, rivendicazioni identitarie – solo per citarne alcuni – sono tutti macro-temi che ricorrono frequentemente nelle nostre narrazioni sociali, questioni che tuttavia l’antropologia non è riuscita a “presidiare” nonostante i suoi sforzi di elaborazione teorica. Quali sono i motivi dietro questa scarsa presenza ed efficacia? Fabio Dei suggerisce diverse cause, legate sia al contesto sociale italiano sia al contesto disciplinare, solidali fra loro. Da un punto di vista più interno, va considerata la frammentazione e la scarsa coesione della comunità accademica italiana, dovuta non solo alla bassa presenza di antropologi strutturati nelle Università, ma anche alle dinamiche conflittuali tra ricercatori.

La pandemia ha esacerbato ancora di più gli aspetti competitivi e di rivalità per l’accesso ai fondi, ai ruoli di docenza, ai gruppi di ricerca, aspetti che spesso vengono derubricati sbrigativamente come contingenti o non strettamente collegati alla disciplina, e che invece si riflettono in modo cruciale sull’antropologia italiana e, in ultima analisi, sullo sviluppo storico del nostro sapere; sorprende notare come proprio gli antropologi, che così spesso rivendicano una capacità critica come aspetto caratterizzante della propria metodologia (Favole 2019: 148), siano altrettanto spesso miopi o disattenti rispetto a queste dinamiche. Certo, non mancano le eccezioni, analisi penetranti come quella di Berardino Palumbo (2018), e che tuttavia per contrasto rendono ancora più evidente come, nel quotidiano, simili questioni rimangano relegate in una dimensione grigia, di informalità routinaria.

Gli effetti di questa debolezza interna vengono amplificati dalla mancanza di un riconoscimento pubblico dell’antropologia; non nel senso di legittimazione del sapere, ma in quello – probabilmente più grave – che l’antropologia non si sa proprio che cosa sia. Tolti tutti quei fraintendimenti popolari – dinosauri, insetti, razze – quando va bene l’antropologo viene associato a un immaginario fatto di tradizioni, fenomeni paranormali e simili mirabilia (Puccini 2006). Un esempio perfetto di questa confusione è il personaggio di Andrea De Sanctis nel film Smetto quando voglio (2014), tra i pochissimi antropologi mai apparsi sul grande schermo in Italia. Mentre gli altri protagonisti sono chiaramente definiti attraverso la loro professione (chimica, archeologia, economia, filologia), l’antropologo viene caratterizzato in modo incerto, come qualcuno che possiede una certa capacità di mimetizzarsi socialmente, di “leggere” e “prevedere” il comportamento umano, un esperto sui generis di cui però sfugge la reale competenza. Per quanto isolato, questo riferimento proveniente dalla pop culture dice molto sull’immaginario dell’antropologia in Italia.

Un altro aspetto che inibisce la partecipazione degli antropologi nella sfera pubblica, quando pure vengono riconosciuti come esperti, è il timore di compromettersi, di venire strumentalizzati dal dibattito politico (Meloni & Zanotelli 2020), o di finire “stritolati” da un contesto comunicativo assolutizzante e aggressivo (Dei 2007: 11). «Come rappresentare le complessità della comprensione (o della spiegazione, se si preferisce) storiografica attraverso media che richiedono forme espressive eccessivamente semplificate?» (Dei 2007: 7). È chiaro che i mass-media costituiscono molto più che semplici canali comunicativi; essi hanno la capacità di rimodellare la comunicazione, un aspetto che Pasolini aveva già rintracciato nella televisione:

«Secondo me la televisione è più forte di tutto questo e la sua mediazione ho paura che finirà per essere tutto. Il potere vuole che si parli in un dato modo ed è in quel modo che parlano gli operai appena abbandonano il mondo quotidiano, familiare o dialettale in estinzione. In tutto il mondo ciò che viene dall’alto è più forte di ciò che si vuole dal basso, non c’è parola che un operaio pronunci in un intervento che non sia voluta dall’alto; ciò che resta originario nell’operaio è ciò che non è verbale, per esempio la sua fisicità, la sua voce, il suo corpo. La ferocia era terribile e all’antica. I campi di concentramento dell’URSS, le schiavitù nelle democrazie orientali, l’Algeria; questa ferocia all’antica naturalmente permane ma, oltre a questa vecchia ferocia, c’è la nuova ferocia che consiste nei nuovi strumenti del Potere: una ferocia così ambigua, ineffabile; abile, da far sì che ben poco di buono resti in ciò che cade sotto la sua sfera. Lo dico sinceramente: non considero niente di più feroce della banalissima televisione»[2].

Nella celebre distinzione di Eco tra “apocalittici” e “integrati” (1984), Pasolini è senza dubbio parte del primo gruppo, rifiutando totalmente l’integrazione nel media televisivo e l’omologazione che esso comporta. Fortunatamente l’antropologia ha evitato di incagliarsi in una simile dicotomia, riconoscendo anzi il ruolo potenziale dei nuovi media digitali per la ricerca etnografica (Biscaldi & Matera 2019) e per la diffusione del proprio sapere (Ginzburg, Abu-Lughod & Larkin 2002), senza ovviamente mancare di segnalarne gli aspetti più deleteri e ideologici. È fondamentale interrogarsi sugli effetti di senso esercitati dai media sulla comunicazione del sapere scientifico. Ogni enunciazione rappresenta un atto sociale percorso da una certa intenzionalità e filtrato attraverso il medium comunicativo. Come osserva Friedman (2018: 63) «il significato di un’affermazione non sta nella sua intenzionalità, ma negli usi che se ne possono fare»; in altre parole, occorre valutare distintamente l’intenzione e l’efficacia (Colajanni 2020: 8)

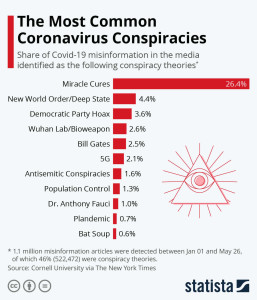

Questa differenza influenza per esempio il modo in cui quei “mugugni da salotto” (Faeta 2021) trovano espressione nei social media. Si tratta di “agenzie culturali” complesse: Facebook è al tempo stesso un social network, un marketplace, una app di dating, un inserzionista, un servizio di telecomunicazioni e una piattaforma di notizie. La (auto)rappresentazione dei social media è scissa tra l’immagine di un contesto d’espressione neutrale e quella di un ambiente fortemente posizionato: il caso più recente riguarda la sospensione degli account dell’ex-presidente statunitense dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Tuttavia, nonostante questi interventi clamorosi e la più silente rimozione di contenuti problematici, proprio nei social media hanno avuto origine e si sono diffuse molte di quelle contro-narrazioni eterodosse, fake news, ecc, che invece stentano a diffondersi nei media più “tradizionali” come la televisione.

Torneremo nell’ultima parte su una di queste teorie complottiste, basata sull’origine artificiale del Covid-19 e sulla sua diffusione più o meno accidentale, più o meno intenzionale. Se la ferocia della televisione consisteva nell’omologare ogni linguaggio, nei social media la comunicazione si esprime come una «forma irriflessiva di un linguaggio nuovo, quello dell’oralità scritta, che fa della rapidità espressiva e dell’istantaneità della condivisione lo strumento più efficace di persuasione» (Meloni & Zanotelli 2020: 24). Per molti versi i social media sembrano un’estensione digitale dei nostri salotti, dove però quei mugugni espressi sottovoce ottengono un’efficacia comunicativa senza precedenti, spesso a scapito delle intenzioni di chi li pronuncia.

Cambiamento climatico, cancel culture e miti del Covid

Cambiamento climatico, cancel culture e miti del Covid

Come adattare gli usi pubblici dell’antropologia a simili contesti comunicativi? Ulf Hannerz propone una soluzione originale: brandizzare l’antropologia attraverso il concetto di “diversità” (Hannerz 2010). Parlare di brand può sembrare un’inutile adesione alle logiche neo-liberali, ma Hannerz sottolinea come si tratti al contrario di una parola per pensare con il mondo in cui viviamo: «Those who feel ill at ease with that term, thinking that in its crassness it sullies their noble scholarly pursuits, can perhaps just as well continue to call it «public image» or even just «identity», but in times of not just neoliberal thought but also of media saturation and short attention spans, it may be that «brand» is a useful root metaphor» (Hannerz 2010: 543). Anche Colajanni e Favole riconoscono il potenziale insito nel concetto di “diversità”. Per l’antropologo piemontese, la componente critica dell’antropologia proviene proprio dal suo rivolgersi ad un ampio spettro di umanità (al plurale), e che proprio da questo aspetto si può partire per il posizionamento della disciplina nella dimensione pubblica. Puntare sulla diversità permette di recuperare la capacità storica dell’antropologia di costituirsi come antidoto sociale all’etnocentrismo o ad altri assolutismi (Hannerz 2010: 544).

Tuttavia, sia Hannerz che Favole sottolineano la necessità di smarcarsi dal relativismo culturale, posizione rischiosa e insostenibile tanto quanto le assolutizzazioni che si propone di contraddire. Tenendo a mente tutto ciò, esamineremo brevemente come il concetto di “diversità” possa essere declinato rispetto a tre questioni presenti nell’attuale dibattito italiano: il cambiamento climatico, la cancel culture, e le teorie eterodosse sull’origine del Covid-19. Si tratta certamente di tematiche molto differenti tra loro, accomunate però dall’assenza quasi totale di antropologi nelle narrazioni pubbliche che le riguardano.

Pur essendo immersi nei cambiamenti climatici, stentiamo ad accorgercene. Durante un intervento televisivo su La7 (Tagada, 27 febbraio 2020), Marco Aime si è soffermato proprio sulla differente percezione della cittadinanza verso il mutamento del clima e la pandemia Covid, differenza sicuramente dovuta al modo in cui questi due fenomeni coinvolgono il nostro quotidiano, ma anche alla loro diversa risonanza mass-mediatica. Nonostante l’urgenza di affrontare pubblicamente la crisi climatica globale – sempre più evidente nei suoi effetti catastrofici – l’antropologia è pressoché assente nel dibattito sociale. Le cause, secondo Elisabetta Dall’Ò, sono da rintracciarsi nel fatto che gli studi antropologici dedicati ai cambiamenti climatici si muovono in un campo che è ancora emergente, quasi completamente rilegato all’interno dei confini accademici, in cui le scienze umane godono già di ben poco spazio; non bisogna poi dimenticare l’atteggiamento con cui governi ed enti di ricerca considerano e gestiscono i disastri naturali, in cui per l’appunto la dimensione culturale viene spesso sottovalutata, dimenticata o esaminata in modo superficiale (Dall’Ò 2019). Tuttavia il cambiamento climatico è un fenomeno di fronte al quale è necessario prendere posizione, anche quando non si è climatologi o non si appartiene alle “scienze dure”. In proposito, Donna Haraway commenta così il posizionamento di Bruno Latour:

«Latour sposa le scienze, non la Scienza. In geopolitica “il punto centrale è capire che i fatti non possono essere delegati a una autorità superiore e unica che scelga in nostra vece. Le controversie, per quanto possano essere spurie, non sono una scusa per rimandare la decisione su quale parte rappresenti meglio il nostro mondo”. Latour si allinea con i report diffusi dall’Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC); non si fida delle sue stime e dei suoi resoconti; è lui a decidere cosa è valido e affidabile e cosa no» (Haraway 2019: 66).

Si può certamente discutere nel merito dell’atteggiamento di Latour, ma Facing Gaia (Latour 2017) rimane uno splendido esempio di come l’antropologia possa (e debba) confrontarsi con il cambiamento climatico globale. La sfida maggiore è senza dubbio rendere conto di come questo macro-fenomeno globale possa esprimersi localmente in molteplici modi, restituendo queste “diversità” senza arenarsi in nessuno dei due estremi della scala. Il contributo specifico dell’antropologia è dunque quello di “appaesare” la crisi climatica, svolgendo un’operazione simile a quanto fatto storicamente con “l’esotico”, cioè riportando fenomeni e categorie distanti in una dimensione più vicina e comprensibile; in questo caso, dando concretezza alle trasformazioni climatiche globali, evidenziando il modo in cui la loro dimensione culturale (emissioni climalteranti, acidificazione degli oceani, concentrazione di plastiche, ecc) si concretizza all’interno di specifici territori e comunità (Bougleux 2017).

Si può certamente discutere nel merito dell’atteggiamento di Latour, ma Facing Gaia (Latour 2017) rimane uno splendido esempio di come l’antropologia possa (e debba) confrontarsi con il cambiamento climatico globale. La sfida maggiore è senza dubbio rendere conto di come questo macro-fenomeno globale possa esprimersi localmente in molteplici modi, restituendo queste “diversità” senza arenarsi in nessuno dei due estremi della scala. Il contributo specifico dell’antropologia è dunque quello di “appaesare” la crisi climatica, svolgendo un’operazione simile a quanto fatto storicamente con “l’esotico”, cioè riportando fenomeni e categorie distanti in una dimensione più vicina e comprensibile; in questo caso, dando concretezza alle trasformazioni climatiche globali, evidenziando il modo in cui la loro dimensione culturale (emissioni climalteranti, acidificazione degli oceani, concentrazione di plastiche, ecc) si concretizza all’interno di specifici territori e comunità (Bougleux 2017).

La seconda tematica ci riporta al problema della comunicazione, e in particolare a certe forme di iper-normalizzazione del discorso. La cancel culture è per certi versi l’esempio di come questioni originate in contesti internazionali, in questo caso statunitensi, vengano recepite in Italia attraverso una parziale (e forzata) sovrapposizione con tematiche domestiche, nello specifico il dibattito sul linguaggio “politicamente corretto”. Qualcosa di simile è avvenuto mesi fa con la controversia intorno alla statua di Indro Montanelli, sull’onda delle proteste di Black Lives Matter. In particolare, la cancel culture consiste nel boicottaggio o nell’ostracizzazione di persone, funzionari pubblici o aziende che si esprimono attraverso un linguaggio discriminatorio, razzista o comunque fortemente offensivo, arrivando fino alla cancellazione dai social media o al licenziamento. È importante sottolineare come la cancel culture non costituisca affatto un fenomeno sociale, dato che nessuno dei casus belli così spesso citati è il risultato di simili intenti di “cancellazione” (Aa.Vv. 2020b). Si tratta piuttosto di una rappresentazione sociale – amplificata dai mass-media – di quello che una parte della società statunitense considera come un atteggiamento culturale emergente. Questa particolare rappresentazione ha ottenuto una forte legittimazione nell’immaginario pubblico con una lettera pubblicata su Harper’s Magazine e firmata da numerosi intellettuali di spicco, tra cui Noam Chomsky e Salman Rushdie (Aa.Vv. 2020a). Tuttavia, il guaio degli intellettuali che vogliono parlare di cultura è che:

«[…] tendiamo sempre a identificare la “cultura” con la nostra cultura: quindi la morale con la nostra morale e l’ideologia con la nostra ideologia. Questo significa: 1) che non usiamo la parola “cultura” nel senso scientifico, 2) che esprimiamo, con questo, un certo insopprimibile razzismo verso coloro che vivono, per l’appunto, un’altra cultura» (Pasolini 1990: 56).

Se infatti è abbastanza chiaro a cosa si riferisca il termine cancel, la seconda parte della parola rimane piuttosto fumosa e problematica. Dimostra non solo l’uso scorretto e ambiguo di un termine cardine per l’antropologia, ma come questa disciplina eserciti ben poca “autorità” sulla propria terminologia; non sorprende, allora, che Hannerz sottolinei la debolezza del concetto di cultura, preferendo “diversità” come marchio distintivo (Hannerz 2010: 546). Se con cancel culture ci si riferisce per lo più a singoli casi, in che modo simili episodi circoscritti sono espressione di una cultura? È chiaro che questo termine viene usato per riferirsi ad un generico atteggiamento collettivo, rendendo così superfluo domandarsi da dove esso nasca, quali siano le ragioni dietro simili episodi, in altre parole banalizzando una questione complessa con un’etichetta mediatica prêt-à-porter. Un utilizzo altrettanto superficiale e strumentale avviene anche nei cosiddetti discorsi d’odio (hate speech), in cui il concetto “relativizzato” di cultura viene cooptato per legittimare discorsi e pratiche discriminatorie o razziste, spesso in modo funzionale all’ottenimento di consenso politico (Meloni & Zanotelli 2020).

Nonostante l’impossibilità di trasposizioni nette della cancel culture con il politicamente corretto, quest’ultimo fenomeno rimane importante per le sue ripercussioni sulla comunicazione odierna, e dunque sugli usi pubblici dell’antropologia. Il politicamente corretto opera una iper-normalizzazione del linguaggio, limitandolo a «ciò che non può essere vero, perché è semplicemente troppo terribile o malvagio, e ciò che deve essere vero perché è così meraviglioso e buono, e tanto il terribile che il meraviglioso sono opportunamente autoevidenti» (Friedman 2018: 57). Si tratta chiaramente di un utilizzo politico della morale, in cui la differenza tra descrittivo (ciò che è) e prescrittivo (ciò che dovrebbe essere) viene appiattita. Ogni contesto comunicativo viene perciò caratterizzato da una precisa interpretazione morale, all’interno della quale ogni interlocutore “politicamente corretto” deve fare attenzione a quello che dice, avendo già introiettato tutta una serie di giudizi morali. Una delle sfide maggiori per gli antropologi è senza dubbio evitare un simile livellamento del linguaggio, che comporterebbe una rinuncia a comunicare la “diversità” – intesa qui come complessità – insita nei fenomeni sociali. Ciò diventa ancora più difficile nei social media, che tanta parte hanno avuto nella creazione della cancel culture e nella sua diffusione nell’immaginario globale.

Un processo analogo ha riguardato anche la nascita di diverse teorie eterodosse sul Covid-19, diventate presto popolari proprio grazie ai social media. Un affascinante studio di Bruns, Harrington e Hurcomb (2020) ha permesso di mappare il diffondersi di diverse teorie del complotto su Facebook partendo da pochi rumors legati al Coronavirus. È proprio da queste speculazioni che, molto spesso, prendono forma fake news e contro-narrazioni; infatti, per quanto cerchino di presentarsi in modo compatto e coerente, ogni narrazione istituzionale è inevitabilmente percorsa da ambiguità e vuoti, che spesso vengono colmati attraverso indiscrezioni, ipotesi o fantasie più o meno articolate. Da poche settimane assistiamo ad un ritorno di fiamma dell’origine in laboratorio del Covid-19, dovuta a certe affermazioni di Anthony Fauci, immunologo volto pubblico della sanità statunitense, enfatizzate dall’estrapolazione di alcuni scambi di mail diffusi dal Washington Post. All’apparente “tradimento” di Fauci, sostenitore accanito della naturalità del Covid-19, si aggiungono inoltre le accuse dell’ex-consulente del governo statunitense David Asher, che sotto l’amministrazione Trump si occupò di stabilire le possibili origini del virus. Secondo Asher, solo la creazione in laboratorio permetterebbe di spiegare certe irregolarità nel genoma del virus.

Anche in Italia non ci siamo fatti mancare la “nostra” teoria del complotto, basata su un servizio Rai del novembre 2015 riguardante il lavoro di alcuni ricercatori di Wuhan sull’ingegnerizzazione di una variante del Coronavirus rintracciata nei pipistrelli. La notizia si è diffusa tramite social media il 25 marzo 2020 grazie ad un post del senatore Matteo Salvini, subito smentito a stretto giro (su Twitter) dal virologo Roberto Burioni. Come il servizio Rai, anche le recenti affermazioni di Fauci sono state velocemente ritrasmesse dalle agenzie di stampa, tanto che il 25 maggio la maggior parte dei quotidiani italiani pubblicava titoli come: “La teoria del coronavirus creato in laboratorio e le affermazioni di Fauci”, “Bomba di Fauci sull’origine del virus”, “Wuhan, coronavirus creato in laboratorio?”, “Biden riapre l’inchiesta sull’origine in laboratorio del Covid”. L’immagine pubblica di Fauci diventa – certo contro le intenzioni dell’immunologo – una potente cassa di risonanza, che oltre a indebolire le narrazioni ufficiali alimenterà indirettamente nuove teorie eterodosse.

Per quel che concerne l’antropologia, a prescindere da come si evolverà il dibattito nella comunità scientifica possiamo notare che lo scontro tra “fazioni” sulla genesi del Covid-19 ricalca l’opposizione tra natura e cultura, tra un’origine assolutamente naturale e casuale del patogeno e una fuoriuscita più o meno accidentale di un virus ingegnerizzato. Tutta questa enfasi sulle origini, se da un lato obbedisce chiaramente a esigenze mediche, geopolitiche e simboliche, dall’altro ha l’effetto di silenziare le molteplici relazioni sociali che legano esseri umani e non-umani, di cui la pandemia costituisce una delle tante frizioni. Come osserva Frédéric Keck in conclusione del suo volume: «The ecology of infectious diseases has showed that viruses are not intentional entities aiming at killing humans, but signs that the equilibrium between species in an ecosystem has been disrupted» (Keck 2020: 178). La sua recentissima key lecture all’ottavo convegno di Etnografia e Ricerca Qualitativa (giugno 2021) si è concentrata proprio sull’inclusione degli attori non-umani nell’anticipazione delle pandemie. L’intervento di Keck potrebbe rientrare a pieno titolo nella raccolta inaugurata da Fabio Dei a pochi mesi dallo scoppio dell’epidemia in Italia (Dei 2020). Le decine di contributi di antropologi (e non solo) ospitati sulle pagine di FareAntropologia sono una testimonianza della capacità di questa disciplina di inserirsi nel dibattito pubblico su questioni di attualità, in modo puntuale e competente.

Per quel che concerne l’antropologia, a prescindere da come si evolverà il dibattito nella comunità scientifica possiamo notare che lo scontro tra “fazioni” sulla genesi del Covid-19 ricalca l’opposizione tra natura e cultura, tra un’origine assolutamente naturale e casuale del patogeno e una fuoriuscita più o meno accidentale di un virus ingegnerizzato. Tutta questa enfasi sulle origini, se da un lato obbedisce chiaramente a esigenze mediche, geopolitiche e simboliche, dall’altro ha l’effetto di silenziare le molteplici relazioni sociali che legano esseri umani e non-umani, di cui la pandemia costituisce una delle tante frizioni. Come osserva Frédéric Keck in conclusione del suo volume: «The ecology of infectious diseases has showed that viruses are not intentional entities aiming at killing humans, but signs that the equilibrium between species in an ecosystem has been disrupted» (Keck 2020: 178). La sua recentissima key lecture all’ottavo convegno di Etnografia e Ricerca Qualitativa (giugno 2021) si è concentrata proprio sull’inclusione degli attori non-umani nell’anticipazione delle pandemie. L’intervento di Keck potrebbe rientrare a pieno titolo nella raccolta inaugurata da Fabio Dei a pochi mesi dallo scoppio dell’epidemia in Italia (Dei 2020). Le decine di contributi di antropologi (e non solo) ospitati sulle pagine di FareAntropologia sono una testimonianza della capacità di questa disciplina di inserirsi nel dibattito pubblico su questioni di attualità, in modo puntuale e competente.

In conclusione, se per Gramsci l’organicità degli intellettuali risiedeva nella loro capacità di corrispondere ad una data classe sociale, con il compito di riorganizzare la cultura, oggi gli antropologi possono agire nei confronti della società tenendo insieme organicamente la pluralità del proprio sapere, contribuendo a elaborare nuove forme di cittadinanza attraverso un appaesamento delle diversità. Gli usi pubblici dell’antropologia sono più che mai necessari, non solo per disseminare conoscenza, ma per stabilire una comunicazione efficace con scienziati, comunità e cittadini fuori dal sistema accademico: «attraverso un dialogo ispirato, si può produrre qualcosa di nuovo che includa e faccia sentire inclusi» (Faeta 2021).

Dialoghi Mediterranei, n. 50, luglio 2021

Note

[1] Intervista di Enzo Biagi a Pier Paolo Pasolini, durante il programma “Terza B facciamo l’appello” (1971). Filmato completo disponibile su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1svqr4PG6uM

[2] Brano tratto dal film La voce di Pasolini (2006) regia di Mario Sesti e Matteo Cerami.

Riferimenti bibliografici

AA.VV., 2020a, “A Letter on Justice and Open Debate”, Harper’s Magazine, 7 luglio 2020, https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/ [controllato il 31/05/2021].

AA.VV., 2020b, “A more specific Letter on Justice and Open Debate”, The Objective, 10 luglio 2020, https://www.objectivejournalism.org/p/a-more-specific-letter-on-justice [controllato il 31/05/2021].

Basile, Dario, 2020, “Buona da raccontare. Considerazioni su antropologia e giornalismo”, L’Uomo 10(2): 129-154.

Biscaldi, Angela, Matera, Vincenzo, 2019, Antropologia dei social media. Comunicare nel mondo globale, Roma: Carocci.

Bougleux, Elena, 2015, “Incertezza e cambiamento climatico nell’era dell’Antropocene”, EtnoAntropologia 5 (1): 79-93.

Bruns, Axel, Harrington, Stephen, Hurcombe, Edward, 2020, “‘Corona? 5G? or both?’: the dynamics of COVID-19/5G conspiracy theories on Facebook”, Media International Australia 177(1): 12-29.

Canestrini, Duccio, 2014, Antropop. La tribù globale, Torino: Bollati Boringhieri.

Colajanni, Antonino, 2020, “Osservazioni sulla comunicazione del sapere dell’antropologia al di fuori dell’accademia”, Antropologia Pubblica 6(1): 3-17.

Colajanni, Antonino, Giancristofaro, Lia, Sacco, Viviana, 2020, Le Nazioni Unite e l’antropologia. La dimensione culturale nei programmi dell’UNESCO, della Banca Mondiale, della FAO e dell’IFAD, Roma: CISU.

Dall’Ò, Elisabetta, 2019, “Antropologia dei (e nei) cambiamenti climatici”, Il lavoro culturale 25 settembrw 2019, https://www.lavoroculturale.org/antropologia-cambiamenti-climatici/elisabetta-dall-o/2019/ [controllato il 31/05/2021].

Dei, Fabio, 2007, “Per un uso pubblico dell’antropologia”, Sociologica 2: 1-15.

Dei, Fabio, 2020, “L’antropologia e il contagio da coronavirus – spunti per un dibattito”, FareAntropologia, 15 marzo 2020, https://fareantropologia.cfs.unipi.it/notizie/2020/03/1421/ [controllato il 31/05/2021].

Eco, Umberto, 1964, Apocalittici e integrati: comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa, Milano: Bompiani.

Faeta, Francesco, 2021, “Appunti per non ricominciare. La cultura”, Dialoghi Mediterranei 47, gennaio 2021, https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/appunti-per-non-ricominciare-la-cultura/ [controllato il 31/05/2021].

Favole, Adriano, 2019, “Come comunicano gli antropologi. A proposito dello strabismo della DEA”, ANUAC 8(1): 145-151.

Friedman, Jonathan, 2018, Politicamente corretto. Il conformismo morale come regime, Milano: Meltemi.

Ginzburg, F. D., Abu-Lughod, L., Larkin, B. (ed.), 2002, Media Worlds. Anthropology on the New Terrain, Berkeley, University of California Press.

Gramsci, Antonio, 1977, Quaderni del carcere (4 voll.), Torino: Einaudi.

Hannerz, Ulf, 2010, “Diversity is our business”, American Anthropologist 112(4): 539-551.

Haraway, Donna, 2019, Chtulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Roma: Nero.

Keck, Frédéric, 2020, Avian Reservoirs. Virus Hunters and Birdwatchers in Chinese Sentinel Posts, Durham: Duke University Press.

Latour, Bruno, 2017, Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime, Cambridge: Polity Press.

Meloni, Pietro, Zanotelli, Francesco, 2020, “Contrastare l’odio. L’uso dell’antropologia nella comunicazione pubblica tra sentimenti, populismo e impegno politico. Un’introduzione”, Antropologia Pubblica 6(1): 21-40.

Palumbo, Berardino, 2018, Lo strabismo della dea. Antropologia, accademia e società in Italia, Palermo: Edizioni del Museo Pasqualino.

Pasolini, Pier Paolo, 1990, Scritti corsari, Milano, Garzanti.

Puccini, Sandra, 2006, “Non ci occupiamo solo di magia, di guaritori o di UFO”, L’indice 9: 31.

Vološinov, Valentin N., 1980, Il linguaggio come pratica sociale, Bari: Dedalo.

______________________________________________________________

Nicola Martellozzo, dottorando presso la Scuola di Scienze Umane e Sociali (Università di Torino), negli ultimi due anni ha partecipato come relatore ai principali convegni nazionali di settore (SIAM 2018; SIAC 2018, 2019; SIAA-ANPIA 2018). Con l’associazione Officina Mentis conduce un ciclo di seminari su Ernesto de Martino in collaborazione con l’Università di Bologna. Ha condotto periodi di ricerca etnografica nel Sud e Centro Italia, e continua tuttora una ricerca pluriennale sulle “Corse a vuoto” di Ronciglione (VT).

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/appaesare-la-diversita-usi-pubblici-dellantropologia-per-una-nuova-cittadinanza/

Click here to print.