di Mariano Fresta

Dalle raccolte regionali a Le fiabe italiane di Italo Calvino

Nonostante nell’Ottocento fossero stati pubblicati numerosi volumi di fiabe e di novelle tradizionali, fino a metà del Novecento mancava in Italia una raccolta che potesse rappresentare la narrativa popolare a livello nazionale. Già in Francia, per merito di Perrault [1], e soprattutto in Germania, per merito dei fratelli Grimm [2], esistevano raccolte favolistiche che potevano essere indicate come “francesi” e “tedesche”; ma in questi Paesi ciò era potuto avvenire perché esisteva già una lingua nazionale formatasi nei secoli precedenti, mentre l’unificazione linguistica in Italia ha cominciato ad attuarsi solo nel Novecento. E, inoltre, in quei due Paesi c’erano letterati che sentivano l’esigenza di portare a conoscenza di un pubblico nazionale la produzione letteraria delle classi subalterne riconosciuta come frutto di una creatività degna di stare a confronto con quella colta.

In verità anche in Italia ci sono stati letterati preoccupati di fissare sulla carta i patrimoni favolistici popolari, ma le loro raccolte, mancando una lingua nazionale, sono state pubblicate nel loro dialetto di origine, come ci testimonia Giovan Battista Basile [3], il più importante di questi editori, che ci ha lasciato un grande corpus di novelle, ma in un dialetto napoletano del Seicento quasi incomprensibile a tutti gli abitanti della penisola. Un altro letterato, il bolognese Giulio Cesare della Croce, ci ha consegnato innumerevoli testimonianze di narrativa popolare (valga per tutte il suo Bertoldo e Bertoldino – 1606), ma la sua attività di cantastorie girovago, se da un lato lo costringeva ad usare una lingua che superasse i confini regionali, dall’altro lo portava a manipolare il materiale narrativo, a smontarlo e a rimontarlo, a contaminarne i contenuti e le forme, fino a cancellarne la sua origine. Più vicina all’operazione di Perrault era stata, a metà del XVI secolo, la raccolta dello Straparola (Le piacevoli notti), ma essa non era stata destinata ad una circolazione popolare; come, d’altra parte, non lo sarebbero state le fiabe raccolte da Carlo Gozzi, nella Venezia settecentesca [4].

In verità anche in Italia ci sono stati letterati preoccupati di fissare sulla carta i patrimoni favolistici popolari, ma le loro raccolte, mancando una lingua nazionale, sono state pubblicate nel loro dialetto di origine, come ci testimonia Giovan Battista Basile [3], il più importante di questi editori, che ci ha lasciato un grande corpus di novelle, ma in un dialetto napoletano del Seicento quasi incomprensibile a tutti gli abitanti della penisola. Un altro letterato, il bolognese Giulio Cesare della Croce, ci ha consegnato innumerevoli testimonianze di narrativa popolare (valga per tutte il suo Bertoldo e Bertoldino – 1606), ma la sua attività di cantastorie girovago, se da un lato lo costringeva ad usare una lingua che superasse i confini regionali, dall’altro lo portava a manipolare il materiale narrativo, a smontarlo e a rimontarlo, a contaminarne i contenuti e le forme, fino a cancellarne la sua origine. Più vicina all’operazione di Perrault era stata, a metà del XVI secolo, la raccolta dello Straparola (Le piacevoli notti), ma essa non era stata destinata ad una circolazione popolare; come, d’altra parte, non lo sarebbero state le fiabe raccolte da Carlo Gozzi, nella Venezia settecentesca [4].

Successivamente anche Carlo Collodi si provò a pubblicare raccolte di fiabe, da dedicare al pubblico dei ragazzi, ma preferì tradurre in italiano quelle che già avevano uno stile letterario, come quelle edite da Perrault, da M.C. D’Aulnoy e da J.M. Leprince de Beaumont. Il Collodi, tuttavia, mise a frutto le sue conoscenze favolistiche, sia contenutistiche, sia formali, per regalarci una delle più belle favole che siano mai state scritte nel mondo e in tutti i tempi: il Pinocchio.

Finita la Seconda guerra mondiale, in Italia la situazione si presentava molto diversa rispetto a quella durante la quale si era realizzato il Risorgimento: il popolo, fino a quel momento rimasto in buona parte passivo, era diventato il protagonista non solo del conflitto bellico, ma anche di un nuovo risorgimento, di un movimento di liberazione ed emancipazione politica sociale e culturale. Era forse il momento di riprendere il patrimonio della creatività espressiva popolare e di portarlo alla conoscenza e alla coscienza della Nazione. Furono quegli gli anni segnati da un rinnovato fervore nel campo del folklore, in cui iniziative meno spontanee e teoricamente più agguerrite furono promosse per un’indagine più diffusa e più approfondita del mondo popolare, grazie anche alla tecnologia che metteva a disposizione dei ricercatori strumenti nuovi di ripresa e riproduzione, come i registratori magnetofonici portatili. Basti qui citare alcuni nomi per capire quale rivoluzione stesse investendo la ricerca e gli studi della cultura popolare: Alan Lomax e Diego Carpitella (per il canto popolare); Ernesto de Martino (Morte e pianto rituale); Alberto Mario Cirese (per le tradizioni orali cantate e non cantate, le quali ultime raggruppano le fiabe, tutta la narrativa, i proverbi, ecc. ecc.).

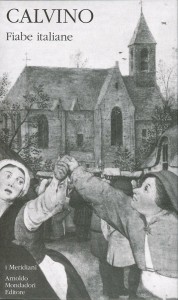

Era, dunque, proprio il contesto propizio in cui poteva essere concepita un’opera riepilogativa e nello stesso tempo aperta a nuove prospettive come La poesia popolare italiana (1955) di Pier Paolo Pasolini; era questa l’atmosfera adatta anche per dare alla nuova nazione italiana un’opera come quella dei fratelli Grimm: una raccolta di fiabe che potesse rappresentare la “narrativa popolare italiana”.

Si assunse l’onere di questa impresa Italo Calvino, il quale dopo un lungo lavoro di scelta e di trascrizione dai dialetti nella lingua nazionale, ci ha dato una grande raccolta veramente rappresentativa di tutto il patrimonio favolistico italiano. Lo scopo, tuttavia, che Calvino si prefisse con la trascrizione (in verità, più una riscrittura che una trascrizione) di questi racconti fu anche quello di contribuire alla formazione di una lingua nazionale standard, priva di riferimenti ai suoni e alla sintassi delle varie parlate dialettali, dalla forma geometricamente perfetta e lessicalmente polita; la sua è una sintassi leggera, l’espressione è chiara, semplice ed incisiva, senza ornamenti retorici, senza ricorsi a linguaggi aulici e letterari.

Si assunse l’onere di questa impresa Italo Calvino, il quale dopo un lungo lavoro di scelta e di trascrizione dai dialetti nella lingua nazionale, ci ha dato una grande raccolta veramente rappresentativa di tutto il patrimonio favolistico italiano. Lo scopo, tuttavia, che Calvino si prefisse con la trascrizione (in verità, più una riscrittura che una trascrizione) di questi racconti fu anche quello di contribuire alla formazione di una lingua nazionale standard, priva di riferimenti ai suoni e alla sintassi delle varie parlate dialettali, dalla forma geometricamente perfetta e lessicalmente polita; la sua è una sintassi leggera, l’espressione è chiara, semplice ed incisiva, senza ornamenti retorici, senza ricorsi a linguaggi aulici e letterari.

Dal punto di vista di una lingua adatta ad una comunicazione veloce, come quella che la modernità odierna ci impone, l’esito raggiunto da Calvino è certamente esemplare, ma l’operazione da lui attuata ha pagato uno scotto enorme, perché per raggiungere quella lingua standard è stata necessaria la perdita dell’oralità. Non dimentichiamo, infatti, che le fiabe e le novelle in genere, si raccontavano a veglia, in un mondo in cui non c’erano radio, televisione, cinema e in cui la comunicazione avveniva in una lingua adatta ad una comunità circoscritta, abituata solo alla trasmissione orale dei fatti culturali. La particolarità, infine, della veglia era quella di avere tanto tempo a disposizione per cui una novella poteva essere ampliata ad libitum, a seconda dell’abilità del narrante, che poteva accostare e intrecciare trame diverse, che poteva soffermarsi a lungo sulla descrizione di palazzi regali e di giardini fantastici, che poteva, infine, attualizzare il suo racconto con riferimenti sia a caratteristiche dell’ambiente, in cui la veglia avveniva, e dell’uditorio che aveva davanti, sia alla realtà esterna.

Nella lingua della trascrizione calviniana, così semplice e veloce, tutto questo scompare; la sua politezza, agile ed elegante, rischia di diventare neutra, impersonale come certi oggetti, che ieri erano preziosi manufatti artigianali, e oggi sono costruiti in serie e sono buoni per tutti i gusti. Il tono complessivo che ne risulta è piuttosto di tipo referenziale, manca la connotazione della “popolarità”; scompare, infine, l’atmosfera dell’affabulazione.

I raccoglitori dell’Ottocento si erano sforzati, invece, di riprodurre quanto più possibile la parlata dei loro “informatori”, con le loro intonazioni dialettali e le loro sgrammaticature; solo il Nerucci trascriveva quanto aveva sentito e lo riconduceva ad una lingua e ad uno stile letterari, ad imitazione della novella cinquecentesca se non addirittura di quella del Boccaccio.

Giuseppe Pitrè, il fondatore del folklorismo scientifico, e l’avvocato Luigi Siciliano, che era il suo principale collaboratore, cercarono in tutti i modi di riprodurre la lingua dei loro testimoni, ma fu soltanto Vittorio Imbriani, per mezzo della stenografia, a tramandarci una lezione molto vicina alla realtà della narrazione. Nella trascrizione dell’Imbriani, infatti, non mancano gli idiotismi, gli anacoluti, le concordanze a senso, le ripetizioni, tutti i fenomeni, cioè, che si manifestano quando si parla a braccio, quando si ha poco tempo per controllare sintassi, grammatica e vocabolario. In questo senso la sua trascrizione è alquanto vicina a quelle che si fanno oggi quando si trasporta la voce del narratore dal nastro magnetico, su cui è stata incisa, alla scrittura su carta, senza modificarla minimamente [5].

Vittorio Imbriani e la stenografia

Vittorio Imbriani e la stenografia

Per circa venti anni, dal 1866 fino alla sua morte, Vittorio Imbriani [5], dopo una carriera culturale un po’ disordinata che lo vide protagonista in molti campi letterari, si dedicò al folklore, da lui chiamato “demopsicologia” (dal tedesco Völkerpsychologie), con lavori sulla poesia popolare e soprattutto sulle fiabe e la novellistica, studiate secondo i parametri della comparazione che lo condussero a corredare le sue raccolte di apparati di note molto eruditi e densi.

La sua innovazione più importante nella documentazione delle forme espressive popolari fu l’uso della stenografia, con la quale riuscì a riportare sulla carta il linguaggio del popolo con una buona fedeltà. Questo metodo, per allora del tutto innovativo, sorregge tutta la raccolta di novelle intitolata La novellaja fiorentina che è ancora l’opera sua più famosa e quella che conserva una certa validità Vittorio Imbriani (La novellaja fiorentina, Napoli 1871, e poi con l’integrazione della Novellaja milanese, Livorno 1877). Il volume, che ebbe tre edizioni, l’ultima della quale nel 1877, comprende oltre a quelle raccolte da lui, alcune novelle riprese da altre stampe, e quindici testi narrativi fornitigli da Gherardo Nerucci. L’Imbriani poi vi aggiunse le novelle da lui raccolte a Milano, sempre con l’aiuto della stenografia; commentò poi il tutto con lunghe e dotte note in cui inserì molti racconti o fiabe che gli servivano per confrontare le varianti e per rintracciarne le fonti nella relativa letteratura. Spesso accanto a racconti veri e propri, ci sono anche aneddoti, motti di spirito, ecc.

Qui prendo in esame La novellaja fiorentina, perché è una notevole opera etnografica sia per l’originalità di alcune novelle, sia perché il resoconto stenografico, oltre a rispettare la peculiarità della lingua, registra anche le digressioni e tutti quegli elementi che sono eliminati da una trascrizione dotta. Tutto ciò consente, oltre all’analisi dei testi, anche la possibilità di svolgere alcune considerazioni sulle modalità narrative degli informatori, che non sono così lineari come appaiono nelle trascrizioni dei folkloristi, e qualche riflessione sulla fiaba in generale.

L’analisi che nelle pagine seguenti tenterò di fare riguarda tuttavia non il complesso delle novelle della raccolta, ma solo quelle registrate a Firenze direttamente dall’Imbriani.

Vittorio Imbriani, napoletano trapiantato per poco tempo a Firenze, era molto fiero di questa sua tecnica di riproduzione del parlato, tanto è vero che pur accettando di ospitare nella sua raccolta una quindicina di novelle fattegli pervenire dal Nerucci, non mancava di sottolineare, nelle note di commento, che la sua trascrizione stenografica era molto più fedele e quindi più veritiera di una scrittura eseguita a tavolino. A proposito della sua raccolta e di quella del Nerucci ecco cosa scrive nella prefazione:

«… fate conto d’ascoltare proprio il dettato di chi è nato all’ombra del cupolone di Brunellesco. Le differenze notevoli di stile dipendono dalle diversità di sesso, di età, di carattere, di educazione, di condizion sociale in chi narrava. E lasciatemelo dire, le persone più colte son generalmente quelle che peggio raccontano queste ingenue novelle tradizionali.

Un mio buon amico, il prof. avv. Gherardo Nerucci, ha voluto dar pregio a codesta pubblicazione ch’è qui, comunicandomi sette fiabe da lui raccolte e scritte, come vedrete, stupendamente; ma non già stenografate al pari delle mie, tali e quali venivan narrate. Ed il Nerucci vuole che vi sia ricordato il motto popolare:

La novella ‘un-n è bella

Se sopra ‘un ci si rappella;

cioè, se il narratore non la frangia con invenzioni proprie» [7].

E già in quell’espressione, “se il narratore non la frangia”, cioè se non l’adorna convenientemente, c’è tutto il disaccordo dell’Imbriani e forse anche una censura nei confronti dell’avvocato pistoiese: era inaccettabile per un folklorista di formazione positivistica, che voleva usare un metodo scientifico, che si potesse intervenire con la propria lingua di persona colta nel dettato popolare e si potesse manipolare un testo che era ritenuto come un documento storico, non falsificabile in nessun modo.

Quindi fedeltà assoluta allo stile narrativo e alla lingua dei narratori, anche quando gli spropositi erano madornali e correggerli non sarebbe stato un peccato capitale. Questo rispetto dell’oralità, tuttavia, ha un difetto perché c’è sempre in agguato il rischio di far diventare il racconto alquanto sciatto e trasandato, a scapito a volte di una trama interessante, specialmente quando non si possiede una logica sintattica forte e si deve ricorrere a raccordi puerili e a volte anche incongrui, per tenere insieme il filo narrativo. Spesso, infatti, il narratore ricorre a formule stereotipate come “Venghiamo a Maestà”, “Venghiamo alla donna”, “Andiamo a … “, e così via di seguito, per poter tornare ad una linea narrativa che era stata persa nel corso del racconto.

Le ripetizioni, però, l’esposizione confusa, la sintassi traballante e il lessico improprio o gergale o fortemente dialettale sono importanti da un punto di vista antropologico, perché sono la “copia” scritta del parlato delle persone semianalfabete e perché riproducono l’atmosfera delle veglie e forse anche l’aura poetica di questi “favolosi parlari”.

Tra l’altro le riproduzioni stenografiche conservano, contrariamente a quanto succede nelle novelle trascritte a tavolino, buona parte di quei fenomeni linguistici che gli studiosi chiamano “tratti soprasegmentali” e “deittici”. Quando parliamo non ci limitiamo a produrre il suono delle parole, ma gesticoliamo, muoviamo il viso, gli occhi, alziamo o abbassiamo il volume della voce. Sono proprio questi tratti che in qualche modo correggono le incongruenze logiche e grammaticali del parlato e fanno sì che gli ascoltatori non le notino e non provino fastidio a sentirle. Molti di questi tratti soprasegmentali sono stati registrati dalla stenografia dell’Imbriani e riproposti nella trascrizione.

Allo stesso modo, chi parla spesso dice “questo qui”, “quello là” e con gli occhi e con le mani indica gli oggetti cui si riferisce; questi sono i deittici e nella trascrizione delle novelle fiorentine spesso troviamo numerose espressioni che li contengono: “come questo tavolino”, “di qua la camera da letto, di qua la stanza delle guardie (Il Re porco).

La sciatteria, la trasandatezza, le ripetizioni, gli spropositi grammaticali e lessicali dell’esposizione orale, una volta trascritte, possono far sorgere nel lettore un senso di uggia, di fastidio; ma il rimedio c’è. Le novelle stenografate dall’Imbriani non possono esser lette come se fossero materiale pensato per la scrittura; esse vanno lette come se si stessero raccontando in quel momento, come se chi le legge avesse davanti un uditorio, per cui dovrebbe imitare il volume e le inflessioni della voce, i gesti, le pause, le ripetizioni del narratore, altrimenti anche le novelle più belle rischiano di risultare insulse e di far diventare incomprensibile la loro bellezza a chi le ascolta. In sostanza chi legge si deve comportare come il favellatore così ben descritto da Sebastiano Lo Nigro:

«… ll narratore intende soprattutto visualizzare l’evento linguistico agli occhi degli ascoltatori che egli tiene attenti con la voce, con i gesti, e con tutti quegli espedienti metanarrativi che gli consentono di svolgere un dialogo continuo e vivace: egli sa che il successo del suo narrare sta nella partecipazione emotiva con cui il suo pubblico … riesce a seguire i momenti dell’azione … Il fulcro della narrazione popolare … sta … nella capacità narrativa di cui è capace il narratore che … mette in opera una vera e propria drammatizzazione del fatto narrativo …» [8].

Spesso si sente dire che certo cinema e certa televisione sono diseducativi per i ragazzi, i quali sono costretti ad assistere a scene cruente e truculente, a sparatorie, ad atti di violenza e di giustizia sommaria, ad attentati, ecc. ecc. Non si può negare che le immagini e i suoni del cinema e della televisione, sia quelle proposte dalla fiction, sia quelle in diretta (scene di repressioni poliziesche, di scontri bellici, di bombardamenti) siano molto più efficaci delle letture dei romanzi polizieschi o, anche, di alcune fiabe, ad eccitare la fantasia o a dare cattivi esempi. La televisione dà spunti immediati e fa sembrare semplici da attuare anche le cose più complicate ed ha una pronta presa sulle menti degli spettatori; la lettura e l’ascolto, invece, richiedono uno sforzo intellettuale maggiore, esigono un grande lavoro di fantasia, per cui forse è più difficile assimilare i contenuti, sia quelli positivi che quelli negativi.

Almeno sul piano verbale, tuttavia, si deve riconoscere che le scene di efferatezza, di violenza, di giustizia sommaria contenute nelle fiabe siano traumatizzanti quanto quelle propinateci da cinema e televisione. Nel Contadino che aveva tre figlioli, per esempio, assistiamo ad alcune scene orribili come le seguenti:

«[l’ortolano] gli consegna non so quante libbre di carne umana: “Vedi tu questa carne? Nel tempo insin che non torno nel mio quartiere dev’esser mangiata”. – “E chi l’ha da mangiare?” – “Te, l’hai da mangiare. Ahn!” – dice – “che te la mangi, sai, sennò guai a te”».

Il ragazzo invece di mangiarla, la nasconde in una buca nel giardino; ma l’ortolano, sotto le cui vesti si nasconde un Orco, quando torna si accorge dell’inganno e porta il ragazzo in una specie di cantina e

«Là con una scure gli tramezza i’ capo e te lo divide in due parti, Gigi, povera creatura! Con un gancio l’attacca alla testa e l’attacca a i’ muro all’uso prosciutto; e dall’altra parte i’ corpo …».

Nella fiaba intitolata La Maestra c’è addirittura un incitamento al delitto e ad un matricidio commesso da tre ragazzine inconsciamente e ingenuamente assassine; anche in altre fiabe ricorrono scene di efferatezza, ci sono ammazzamenti multipli, raccontati con estrema naturalezza, impiccagioni che somigliano a linciaggi, visto che avvengono in assenza di qualsiasi processo legale; per non dire che spesso la disubbidienza a un qualsiasi ordine o anche una scommessa persa sono punite con un’esecuzione capitale:

«Abbi da sapere, che io feci una scommessa con il signor Giovanni di Costantinopoli di stare almeno dieci minuti con la sua sposa … Ho messo la testa: che, se ci sto, la testa del signor Giovanni; se non ci sto, la mia testa paga». (La novella del Signor Giovanni).

A considerare come sono andate le cose, sembra che i bambini e i ragazzi cresciuti a furia di fiabe e leggende non siano stati per niente turbati da tutti gli elementi di horror in esse contenuti (tranne, ovviamente, le solite rare eccezioni); si può, dunque, sperare che cinema e televisione abbiano gli stessi effetti neutri sui nostri ragazzi che passano molte ore davanti alla tv o ai videogiochi del computer.

In tutte queste scene così cruente e orripilanti l’antropologia dell’Ottocento riscontrava i relitti di antichi riti sanguinari; oppure di macabri riti di iniziazione o di passaggio in cui erano presenti elementi di cannibalismo. In alcune delle fiabe qui riportate, come abbiamo visto, i protagonisti sono invitati a mangiare carne umana. Essi evitano di farlo: quindi, se le congetture della vecchia antropologia sono vere, il fatto che i protagonisti sfuggano a questa prova, può significare che nell’inconscio dei narratori il cannibalismo era stato superato ed era in qualche modo censurato e che di esso era rimasto solo un vago ricordo usato per rendere più drammatico il racconto. Ma in tali questioni sulle origini antropologiche di certe usanze è meglio non entrare, perché si possono fare solo supposizioni senza avere nessun documento che possa certificarle. Più probabilmente i riferimenti ad atti di cannibalismo risalgono ad un’epoca molto vicina a noi. Lo storico Piero Camporesi, nel suo famoso libro Il pane selvaggio, descrive la situazione alimentare delle plebi urbane e campagnole dal Medioevo fino al 1700. Il pane di frumento era destinato solo alle classi agiate, mentre i poveri erano costretti a mescolare farine di diversa provenienza (fave, orzo, cicoria, altri semi più o meno eduli); la carne era soltanto un miraggio e spesso, per sopravvivere, si ricorreva alla terribile usanza di mangiare carne umana. Forse il cannibalismo ricordato nelle novelle, e in qualche modo rimosso, era quello dei secoli precedenti, quando la fame costringeva le persone a pratiche che oggi non riusciamo nemmeno a pensare senza sgomento.

Per altri motivi contenuti nelle novelle, l’antropologia moderna parla di cerimonie primaverili, di riti di inizio dell’anno, di riti della fertilità; anche qui è meglio andar cauti e limitarsi a prendere atto di quanto è riportato nella fiaba, perché la documentazione è vaga e si possono fare solo congetture. Lo stesso dicasi per la lettura di tipo psicologico. Il fatto è che le fiabe che noi conosciamo sono il risultato di una lunghissima trasformazione e di una complessa circolazione culturale, durante le quali nei racconti degli antichi miti alcune vicende si sono perse, altre si sono modificate, altre ancora, suggerite da vicende storiche o inventate da fervide fantasie, sono state aggiunte al racconto originale.

Può darsi che alcune di queste novelle abbiano avuto un’origine ritualistica e che abbiano incorporato elementi di remote cerimonie basate sul sacrificio umano e il cannibalismo (se non sono, come abbiamo visto, reminiscenze della recente fame cronica e dei rimedi orribili usati per sconfiggerla) o che certi loro elementi risalgano a riti primaverili, così come è accaduto per il teatro greco antico e per il teatro popolare moderno europeo: perché alcuni miti (e questo lo sappiamo con sicurezza) si sono tramandati attraverso il teatro in cui il rito è il nocciolo stesso del dramma; altri, invece, si sono degradati fino a diventare racconti, fiabe, storielline.

Sappiamo, poi, che le fiabe giunte fino a noi sono state rielaborate dal Medioevo fino a tutto il Seicento, periodi in cui la passione per l’orrido, per le torture e per i roghi dei presunti eretici e delle streghe era piuttosto diffusa, come, d’altra parte, testimoniano la letteratura e la storia dell’arte.

Accanto a questi racconti così truculenti, ovviamente sono presenti molti elementi riguardanti la magia: la bacchetta magica è sempre pronta a cancellare enormi distanze spaziali, a far sorgere improvvisamente palazzi reali e magnifiche ville, montagne inaccessibili e animali fatati che aiutano i protagonisti a eludere i pericoli; ci sono Orchi crudeli e mogli di Orchi compassionevoli, ci sono fate cattive e fate buone; ci sono soprattutto tesori, oro, gioielli a volontà. La povertà raggiunge i livelli più bassi, e la ricchezza è incommensurabile e permette di sfamare per mesi la popolazione di una città quando si celebrano i matrimoni dei principi e dei re.

I mondi raccontati dai novellatori esistono solo nella fantasia e quindi sono straordinari e meravigliosi; i novellatori, però, sono uomini di questo mondo, spesso sono contadini costretti a lottare quotidianamente per sopravvivere, o sono artigiani, operai generici della città, anch’essi costretti a dover fare i conti con una condizione di vita non sempre agiata. Essi raccontano di Re, di Principi e Principesse, di Fate, di imprese magiche e sovrumane, di immensi tesori, di boschi misteriosi, di città incantevoli, ma per far capire meglio agli ascoltatori cosa stanno raccontando non trovano di meglio che rapportarsi alle loro esperienze quotidiane. Così quando si tratta di far entrare in casa qualcuno, sia esso un re o una persona comune, ecco che il mondo attuale e contemporaneo entra con forza in quello magico: la porta d’ingresso delle case, infatti, che si trova qualche metro sotto il piano di abitazione, si apre soltanto se si tira la cordicella che alza il saliscendi e permette a chi deve entrare di aprirla spingendola. Era un accorgimento molto diffuso un po’ ovunque, ma in queste novelle il riferimento è alla Firenze della seconda metà dell’Ottocento; e “tira la corda” e “tirare la corda” sono espressioni che si rincorrono da una novella all’altra.

Il realismo proletario si manifesta anche in altre occasioni: re e principi si adornano di vestiti magnifici, ma se devono invitare a pranzo qualcuno si limitano a dire: “Verrebbe a mangiare una zuppa con me?”. E difatti i cibi sono quasi sempre gli stessi che comparivano ogni giorno sulla tavola dei narratori, tranne quando si tratta di pranzi festivi e di nozze, ma in questo caso la lista delle vivande non c’è, sostituita da indicazioni sommarie e vaghe.

Le stesse relazioni umane si basano su rapporti genericamente paritari: l’unica divisione sociale è quella che distingue i buoni dai cattivi, perché nel regno della fantasia non ci sono rapporti di classe; spesso i palazzi borghesi, le case plebee ed anche gli alberghi e le osterie sorgono accanto o dirimpetto ai palazzi reali.

La vita quotidiana prende la mano al narratore che passa senza soluzione di continuità dal mondo magico a quello reale: la principessa che vuole un gioiello particolare si rivolge al suo orefice di fiducia che ha la bottega, guarda un po’, sul Ponte Vecchio di Firenze. E la stessa Costantinopoli della Novella del signor Giovanni è identica a Firenze, con i Lungarni, le Cascine e Ponte Vecchio.

Il lettore delle novelle pubblicate dall’Imbriani sarà sorpreso di trovare fiabe famosissime, come per esempio la Cenerentola, assai diverse da quelle da lui conosciute; ciò deriva dal fatto che molto spesso conosciamo questi racconti attraverso la versione canonica e letteraria che ne è stata fatta tra Settecento e Ottocento o quella messa in circolazione negli ultimi settant’anni dal cinema di cartoni animati. In realtà, a livello della cultura popolare le novelle sono poche: Italo Calvino, che ne fece una specie di classificazione, afferma che in Italia non sono più di cinquanta. Sennonché ogni favellatore, ogni volta che racconta una fiaba, la modifica, a seconda di come in quel momento reagisce la sua memoria, a seconda degli ascoltatori che ha davanti (disattenti, interessati, adulti, ragazzi, ecc.). Il novellatore toscano, inoltre, fa riferimento al mondo che ha dintorno, e così il favellatore veneto e così quello siciliano e quello napoletano. Le novelle, pertanto, sono toscane o siciliane solo perché sono state raccolte in Toscana o in Sicilia, ma esse sono diffuse in tutta l’Italia e qualcuna anche in Europa.

Il narratore dotato di inventiva aggiunge episodi da lui creati, il ripetitore povero di parole e di fantasia, invece, tende a riassumere; altri mescolano trame e personaggi di fiabe diverse. Nascono così quelle che i folkloristi chiamano “varianti”. Nella raccolta dell’Imbriani certe novelle sono “varianti” di altre, mentre alcune sono costruite con materiali di provenienza diversa (si vedano Cenerentola, La bella e la brutta, Il luccio).

L’Imbriani, inoltre, accanto alle fiabe di più largo respiro, a chiusura della sua raccolta ha voluto inserire anche alcune piccole storielle usate nel mondo tradizionale come strumenti di pedagogia elementare: non sempre i bambini e i ragazzi sono pronti all’ubbidienza, ed ecco la storia di Petruzzo che non vuole andare a prendere l’acqua per il papà che sta male e che alla fine, ubbidirà, perché vede che tutti quelli che eludono gli ordini saranno severamente puniti. Oppure sono storielline di puro divertimento come quella della “donnina piccina picciò”. Il finale del libro contiene un “chiapparello”, una burla dedicata a coloro che, incontentabili, chiedono al favellatore di continuare a raccontare senza sosta.

Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023

Note

[1] Ch. Perrault, 1628-1703; I suoi Racconti di mamma l’Oca, che comprendono undici fiabe, diventate famosissime, furono pubblicati nel 1697.

[2] Jacob 1785-1863; Wilhelm 1786.1859. Le loro Fiabe furono pubblicate nel 1822.

[3] Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de li peccerille, Napoli 1636. L’opera ha avuto diverse traduzioni in italiano a cominciare da quella famosa di Benedetto Croce del 1924.

[4] Il Gozzi non pubblicò fiabe, ma si servi di alcune di esse per comporre drammi, come L’amore delle tre melarance, Il Re Cervo, L’uccellin bel verde; ecc.

[5] Oggi la tecnologia ci mette in grado di risolvere facilmente tutti i problemi che hanno dovuto affrontare i ricercatori e gli studiosi fino alla metà del secolo scorso: se si fa, infatti, una video-registrazione, non è più necessario trascrivere i testi e soprattutto non si perdono i cosiddetti “tratti soprasegmentali”, come l’intonazione della voce, i movimenti del viso, la gestualità.

[6] Per una veloce ma puntuale biobibliografia dell’Imbriani si veda la scheda ad vocem redatta da Giuseppe Izzi per il «Dizionario Biografico degli Italiani», Treccani, vol. 62, 2004.

[7] Pagina 19 dell’edizione del 1877.

[8] S. Lo Nigro, La fiaba popolare toscana nella realizzazione scritta di due folkloristi: Gherardo Nerucci e Vittorio Imbriani, in Interni e dintorni del Pinocchio, folkloristi italiani del tempo del Collodi, a cura di P. Clemente e M. Fresta, Fondazione C. Collodi, Editori del Grifo, Montepulciano 1986: 89.

Riferimenti bibliografici

Aa.Vv., La fiaba nella tradizione orale toscana: amore, avventura, paura. Atti della 5° giornata di studi in onore di Poggio Bracciolini, Biblioteca Comunale, Terranuova Bracciolini, 1996.

Calvino Italo, Fiabe italiane, Einaudi, Torino 1956.

Calvino Italo, La tradizione popolare nelle fiabe, in Storia d’Italia, I Documenti, Einaudi, Torino 1973.

Camporesi Piero, Il pane selvaggio, Garzanti, Milano 2004

Cirese Alberto M., Clemente Pietro, Raccontami una storia Fiabe, fiabisti, narratori, Edizioni Museo Pasqualino, Palermo 2021

Lavinio Cristina, La magia della fiaba tra oralità e scrittura, La Nuova Italia, Firenze 1993

Pitrè Giuseppe, Fiabe, novelle, racconti popolari siciliani, Pedone Lauriel, Palermo 1875

Propp Vladimir Ja., Le radici storiche dei racconti di fate, Bollati Boringhieri, Torino 1972.

Schenda Rudolf, Folklore e letteratura popolare: Italia, Germania, Francia, Ist. Enciclopedia Treccani, Roma 1986.

_____________________________________________________________

Mariano Fresta, già docente di Italiano e Latino presso i Licei, ha collaborato con Pietro Clemente, presso la Cattedra di Tradizioni popolari a Siena. Si è occupato di teatro popolare tradizionale in Toscana, di espressività popolare, di alimentazione, di allestimenti museali, di feste religiose, di storia degli studi folklorici, nonché di letteratura italiana (I Detti piacevoli del Poliziano, Giovanni Pascoli e il mondo contadino, Lo stile narrativo nel Pinocchio del Collodi). Ha pubblicato sulle riviste Lares, La Ricerca Folklorica, Antropologia Museale, Archivio di Etnografia, Archivio Antropologico Mediterraneo. Ultimamente si è occupato di identità culturale, della tutela e la salvaguardia dei paesaggi (L’invenzione di un paesaggio tipico toscano, in Lares) e dei beni immateriali. Fa parte della redazione di Lares. Ha curato diversi volumi partecipandovi anche come autore: Vecchie segate ed alberi di maggio, 1983; Il “cantar maggio” delle contrade di Siena, 2000; La Val d’Orcia di Iris, 2003. Ha scritto anche sui paesi abbandonati e su altri temi antropologici.

______________________________________________________________