Le parole che salvano la vita. Pietro Clemente e le autobiografie

Posted By Comitato di Redazione On 1 gennaio 2020 @ 01:45 In Cultura,Letture | No Comments

di Antonino Cusumano

A cento anni dalla nascita è stata ricordata di recente la figura di Nuto Revelli, scrittore pioniere in Italia della storia orale, del recupero delle testimonianze biografiche e delle memorie contadine. I due suoi più importanti lavori, Il mondo dei vinti e L’anello forte, hanno aperto la strada ad una profonda riflessione sull’uso più sistematico e consapevole delle fonti orali, sia in storiografia che in antropologia. Fuori dal mondo accademico, prima di Revelli, in verità, altri autori come Danilo Dolci e Rocco Scotellaro avevano introdotto in letteratura le biografie dei protagonisti di storia e di cultura popolare, connettendo ricerca sociale, impegno politico e antropologia.Ma è negli anni settanta del secolo scorso che, nel tentativo di annullare la tradizionale cesura tra antropologia e storia e sulla scia degli indirizzi storiografici suggeriti da Le Annales, anche in Italia si registrò un crescente interesse per le fonti orali.

Un primo studio sistematico fu quello di Jan Vansina, La tradizione orale. Saggio di metodologia storica (1976), cui seguì l’anno successivo la pubblicazione del numero monografico sui “Quaderni storici” (n. 35, maggio/agosto 1977) Oral history: fra antropologia e storia, a cura di B. Bernardi, C. Poni e A. Triulzi. La rivista raccoglieva i contributi presentati nel convegno internazionale su “Antropologia e storia: fonti orali”, tenutosi nell’anno precedente a Bologna. «Le fonti orali – scriveva l’antropologo Bernardo Bernardi nelle prime pagine del fascicolo – posseggono una loro autonomia probatoria che non bisogna violentare. Esse esigono una valutazione propria che non è di pura analogia con le fonti scritte (…) Con la valorizzazione dell’oralità come fonte di storia si supera la dicotomia tra società ‘primitive’, ‘semplici’ o ‘illetterate’. Si riconosce che ogni cultura ed ogni società è portatrice di storia» (ivi: 327, 333). Poche pagine dopo si poteva leggere il testo dello storico inglese Paul Thompson che affermava: «La storia orale può costituire realmente uno strumento di trasformazione del contenuto così come del fine della storia: per il suo tramite quest’ultima ha l’occasione di mettere a fuoco nuovi spazi vergini tutti da indagare, può abbattere barriere tra chi insegna e chi apprende, tra le generazioni, tra le istituzioni educative e la realtà esterna, e, materializzandosi in documentazione storica nei libri, nei musei, nei programmi radiofonici, può restituire, mediante le loro ricostruzioni orali, il ruolo di protagonisti a coloro che l’hanno fatta» (ivi: 404). Thompson prospettava un processo di democratizzazione della storiografia attraverso l’ampliamento dell’orizzonte investigativo, «l’introduzione di nuovo materiale documentario dal basso», le autobiografie non più soltanto dei potenti ma anche delle «persone ordinarie» (ivi: 408).

L’enfasi sottesa nelle parole dello storico inglese non poteva non attraversare e influenzare il dibattito che, sulla spinta di passioni politiche e ideologie connesse alla memorialistica resistenziale, si sviluppò negli anni ottanta in Italia intorno al ruolo delle storie di vita e ai nessi tra oralità e scrittura. Mentre in sociologia Franco Ferrarotti introduceva per la prima volta nelle istituzioni universitarie l’insegnamento della storia sociale, sulla rivista “Fonti orali” fondata da storici e antropologi si raccoglievano materiali di ricerca, notiziari, documenti. Molto è stato prodotto sul fronte della storiografia nello studio della soggettività di genere e nelle indagini sociali sulle comunità, sulle mentalità, sulle pratiche d’inchiesta. Più lento e meno fecondo è stato, invece, il percorso nell’ambito dell’antropologia italiana che soprattutto in campo accademico ha stentato a riconoscere lo statuto documentario delle fonti orali. «Intorno al quale statuto – scriveva Pietro Clemente in un saggio raccolto in una dispensa del 1995 (“Venticinque anni di storia orale e di dibattito sulle fonti orali in Italia”) – si possono aprire nuovi fronti di dialogo tra antropologia e storia contemporanea, e si può anche avviare un incontro più sistematico tra ricerca universitaria e istituzioni della ricerca territoriale. È un proposito per la fine degli anni ‘90».

L’enfasi sottesa nelle parole dello storico inglese non poteva non attraversare e influenzare il dibattito che, sulla spinta di passioni politiche e ideologie connesse alla memorialistica resistenziale, si sviluppò negli anni ottanta in Italia intorno al ruolo delle storie di vita e ai nessi tra oralità e scrittura. Mentre in sociologia Franco Ferrarotti introduceva per la prima volta nelle istituzioni universitarie l’insegnamento della storia sociale, sulla rivista “Fonti orali” fondata da storici e antropologi si raccoglievano materiali di ricerca, notiziari, documenti. Molto è stato prodotto sul fronte della storiografia nello studio della soggettività di genere e nelle indagini sociali sulle comunità, sulle mentalità, sulle pratiche d’inchiesta. Più lento e meno fecondo è stato, invece, il percorso nell’ambito dell’antropologia italiana che soprattutto in campo accademico ha stentato a riconoscere lo statuto documentario delle fonti orali. «Intorno al quale statuto – scriveva Pietro Clemente in un saggio raccolto in una dispensa del 1995 (“Venticinque anni di storia orale e di dibattito sulle fonti orali in Italia”) – si possono aprire nuovi fronti di dialogo tra antropologia e storia contemporanea, e si può anche avviare un incontro più sistematico tra ricerca universitaria e istituzioni della ricerca territoriale. È un proposito per la fine degli anni ‘90».

Quel proposito l’antropologo lo ha lungamente e pazientemente perseguito con tenacia e con profitto. Quell’«antropo-storiografia più empirica e più originale per temi di quella fin qui prodotta» di cui scriveva più di venti anni fa si è incarnata nel suo attento lavoro di ricerca, coltivato e praticato al di fuori della tradizione demologica, al di là della letteratura orale dei canoni accademici. Così ha indagato già negli anni settanta nel mondo complesso e frastagliato della mezzadria toscana raccogliendo le voci e le testimonianze su genealogie, cicli domestici delle famiglie, lotte contadine. Proseguendo e approfondendo gli studi sulla memoria e le trasformazioni sociali dell’Italia attraverso le storie orali sulla guerra, sulla prigionia, sulla condizione delle donne, sul teatro popolare. Una intensa attività di ricognizione documentaria che ha messo al centro il racconto come documento, la biografia come monumento, il valore ermeneutico dell’autobiografia, la dimensione dialogica del fare antropologia. Una strada maestra che percorrerà fino ad oggi coerentemente ad un principio teorico e metodologico che è diventato formula ricorrente, lessico familiare, paradigma della sua stessa identità di antropologo impegnato nell’esperienza maieutica di chi nelle storie di vita scopre «lo spettacolo meraviglioso di una cultura vista dall’interno di una vita, e di una vita vista all’interno di una cultura».

Quel proposito l’antropologo lo ha lungamente e pazientemente perseguito con tenacia e con profitto. Quell’«antropo-storiografia più empirica e più originale per temi di quella fin qui prodotta» di cui scriveva più di venti anni fa si è incarnata nel suo attento lavoro di ricerca, coltivato e praticato al di fuori della tradizione demologica, al di là della letteratura orale dei canoni accademici. Così ha indagato già negli anni settanta nel mondo complesso e frastagliato della mezzadria toscana raccogliendo le voci e le testimonianze su genealogie, cicli domestici delle famiglie, lotte contadine. Proseguendo e approfondendo gli studi sulla memoria e le trasformazioni sociali dell’Italia attraverso le storie orali sulla guerra, sulla prigionia, sulla condizione delle donne, sul teatro popolare. Una intensa attività di ricognizione documentaria che ha messo al centro il racconto come documento, la biografia come monumento, il valore ermeneutico dell’autobiografia, la dimensione dialogica del fare antropologia. Una strada maestra che percorrerà fino ad oggi coerentemente ad un principio teorico e metodologico che è diventato formula ricorrente, lessico familiare, paradigma della sua stessa identità di antropologo impegnato nell’esperienza maieutica di chi nelle storie di vita scopre «lo spettacolo meraviglioso di una cultura vista dall’interno di una vita, e di una vita vista all’interno di una cultura».

Pietro Clemente ha il merito di aver portato nell’antropologia italiana quanto era già diventato per molti aspetti patrimonio della storiografia e restava invece invisibile, rimosso, «una sorta di “non detto” metodologico» (Franceschi 2006: 7) nella prassi antropologica, questioni fondanti della disciplina che per sua natura lavora sul campo con i materiali orali da formalizzare e convertire in scrittura. Prima di lui le storie di vita erano generalmente, almeno in Italia, ai margini della produzione etnografica, alla stregua di dati pittoreschi o accessori, in appendice nel migliore dei casi ad una monografia, mediate, levigate e selezionate, prive di un loro valore intrinseco, significative solo come supporto ad altro, ad una tesi da dimostrare, ad un assunto da corroborare. Senza una teorizzazione sistematica e uno statuto ben definito, le esperienze biografiche dei soggetti, nella loro individualità filologica e nella loro irriducibilità umana, erano di fatto oscurate, celate, tagliate nelle pagine e nelle opere degli studiosi. Clemente, muovendo dalla crisi dell’autorialità malinowskiana della scrittura antropologica, ha messo in primo piano la soggettività di chi ascolta e di chi racconta, di chi parla e di chi scrive. «Se l’antropologia è “ascoltare voci” e “far ascoltare voci” (non verità altre)», autobiografie e storie di vita non sono soltanto strumenti investigativi, forme espressive di interesse letterario, documenti di genere o di metodo, ma hanno rilevanza conoscitiva per se stesse, come testo e contesto di quel dialogo che è alla base di ogni ricerca legata alle fonti orali.

Per tutta la sua vita Pietro Clemente ha ascoltato le vite degli altri, ma nelle memorie degli altri ha sempre incrociato le sue, nella consapevolezza che memoria e racconto sono consustanziali, che la storia di una vita evoca empaticamente e fattualmente altre vite, essendo il vissuto raccontato formidabile chiave di lettura e di scandaglio del più ampio universo umano e culturale a cui rinvia, di quel mondo di gesti, di immagini e di idee che prende voce, corpo e forma e si riverbera nell’unicum di quella vita. «Ascoltare le parole degli altri è il giuramento di Ippocrate dell’antropologia della mia generazione», così ha scritto aggiungendo che «ascoltare cambia chi ascolta, impegna a raccontare, a restituire, e si iscrive quindi nella polifonia pubblica dell’antropologia contemporanea» (Clemente 2009: VIII).

Per tutta la sua vita Pietro Clemente ha ascoltato le vite degli altri, ma nelle memorie degli altri ha sempre incrociato le sue, nella consapevolezza che memoria e racconto sono consustanziali, che la storia di una vita evoca empaticamente e fattualmente altre vite, essendo il vissuto raccontato formidabile chiave di lettura e di scandaglio del più ampio universo umano e culturale a cui rinvia, di quel mondo di gesti, di immagini e di idee che prende voce, corpo e forma e si riverbera nell’unicum di quella vita. «Ascoltare le parole degli altri è il giuramento di Ippocrate dell’antropologia della mia generazione», così ha scritto aggiungendo che «ascoltare cambia chi ascolta, impegna a raccontare, a restituire, e si iscrive quindi nella polifonia pubblica dell’antropologia contemporanea» (Clemente 2009: VIII).

In questa nuova dimensione metodologica il narratore è soggetto protagonista produttore di fonti, interprete di significati, agente e referente di processi di elaborazione e rievocazione di esperienze, di eventi, di rappresentazioni. Si sa, il mondo è “mondo narrato”. Al narrare, alla parola che narra – che è primo dispositivo conoscitivo della evoluzione e della comunicazione, facoltà costitutiva e fondante della natura umana – è attribuito il compito di conferire ordine e senso all’esperire, di processare la realtà empirica e di costruire i modi molteplici di stare al mondo e abitare la vita. Le evidenze sperimentali dimostrano che ricordare raccontando la propria biografia ha effetti terapeutici, vale a separarsi da sé, a porre una distanza tra l’io che narra e l’attore che compie l’azione, a riconoscersi infine come parte di una storia comune. È quella procedura che Demetrio (1995) ha definito “bilocazione cognitiva”, ovvero il decentramento dello sguardo che dissocia il sé come scrittore dal sé come spettatore. Ancor più paradossale quando ci si muove sul difficile crinale di voler raccontare la vita degli altri, soprattutto quando sono gli altri a raccontarcela (Sobrero 2009: XXX).

Da qui, da quel processo di oggettivazione della soggettività, di costruzione dell’alterità, muove l’esercizio di riflessione antropologica ovvero di antropologia riflessiva intrapreso e sperimentato con intuizione lungimirante da Pietro Clemente, per il quale «le storie di vita anticipano il dibattito sugli ‘antropologi nativi’, quelli che conoscono da sé il loro mondo senza aspettare che un ‘esterno’ lo faccia, quelli che sono in parte ‘indigeni’, ma lo fanno senza credere che ci sia un solo e decisivo punto di vista. Queste ‘storie’ aprono l’antropologia a modi molteplici di comprendere, a vedere i mondi culturali come arcipelaghi mobili, riaperti da ogni voce che li racconta» (Clemente 2004: XIII).

Da qui, da quel processo di oggettivazione della soggettività, di costruzione dell’alterità, muove l’esercizio di riflessione antropologica ovvero di antropologia riflessiva intrapreso e sperimentato con intuizione lungimirante da Pietro Clemente, per il quale «le storie di vita anticipano il dibattito sugli ‘antropologi nativi’, quelli che conoscono da sé il loro mondo senza aspettare che un ‘esterno’ lo faccia, quelli che sono in parte ‘indigeni’, ma lo fanno senza credere che ci sia un solo e decisivo punto di vista. Queste ‘storie’ aprono l’antropologia a modi molteplici di comprendere, a vedere i mondi culturali come arcipelaghi mobili, riaperti da ogni voce che li racconta» (Clemente 2004: XIII).

Clemente definisce le autobiografie “finzioni vere”, «finzioni nel senso di costruzioni narrative (da cui in inglese ‘fiction’), di testi non basati su prove di tipo scientifico, e quindi potenzialmente falsi, ma al tempo stesso veri, in quanto parole che sono ‘carne e sangue’ di chi le scrive, dove la propria verità è messa in scena e in gioco» (ivi: XVIII). Non sono dunque da leggere come produzioni “naive” con atteggiamento di curiosità esotica o di effimero interesse voyeuristico o vernacolare, ma sono piuttosto da assumere come documenti di prima mano non solo degli accadimenti narrati, dell’identità rappresentata, della memoria riplasmata ma anche delle relazioni con la scrittura, delle competenze sintattiche, dei saperi linguistici. «Non c’è una sola lingua per scrivere, come credono molti addetti alla correzione delle case editrici, e i modi di scrivere più interessanti sono quelli meno convenzionali» (ivi: XXII). Intorno alla scrittura popolare, ai molteplici aspetti della sua formalizzazione, alla necessità di rispettarne l’originaria trascrizione per poterne cogliere non tanto la verità filologica quanto quella antropologica, molto si è dibattuto in corrispondenza del definitivo riconoscimento istituzionale del ruolo chiave che le storie di vita assolvono nella conoscenza della storia e della cultura del nostro Paese.

Spicca tra i centri di raccolta e documentazione delle scritture popolari l’Archivio nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano, ideato e fondato nel 1984 da Saverio Tutino. Una grande Casa della memoria, del lessico quotidiano, delle “vite esposte”. Un prezioso giacimento di materiali orali convertiti in prove aurorali di scrittura, in cimenti di narrazioni epifaniche, in pagine di grande e imprevedibile letteratura. Si pensi solo alla sorprendente opera di Vincenzo Rabito, Terramatta, che descrive la drammatica esperienza «maletratata e molto travagliata e molto desprezata» di militare sul fronte del Piave o alla Spartenza di Tommaso Bordonaro, La storia di tuta la mia vita da quando io rigordo ch’ero un bambino, contadino siciliano costretto ad emigrare nella Merica. Due temi, la guerra e l’emigrazione, che della storia italiana raccontano le tecniche di sopravvivenza dei poveri cristi affaticati nella lotta contro la fame e la povertà. In questi anni studi e ricerche sulle pratiche autobiografiche si sono diffusi e moltiplicati, restando Pieve un punto centrale di riferimento, il museo per eccellenza delle carte manoscritte, lo spazio elettivo di una comunità di narratori autodidatti o illetterati. Nulla a che vedere con lo storytelling che imperversa nei social e nei mass media, seconda la narcisistica “sovra esposizione del sé”, e trasforma il testimone in ‘testimonial’ di se stesso, il racconto in consumo, in marketing, in un succedaneo dei selfie. C’è invece qualcosa di sacro, di demiurgico nelle parole che salvano la memoria di una vita, nell’atto di creazione che sfida il silenzio e custodisce nell’eternità della scrittura la voce di un uomo.

In numerosi suoi lavori Pietro Clemente si è interrogato sulle questioni epistemologiche e deontologiche, sulle complesse dinamiche che riguardano la messa in forma delle esperienze etnografiche, sul trattamento delle fonti orali, sulla traduzione della oggettività nei testi. Nello studio della genesi e della costruzione delle autobiografie, l’antropologo ha sempre mischiato – “dipanato” o “intricato” come in un contrappunto musicale – la propria vita con quella dei narratori, raccontando di sé, delle sue vicende familiari, delle sue genealogie culturali, sperimentando su se stesso metodi e tecniche del ricordare e del narrare, interpretando il suo ruolo in un rapporto dialogico con il soggetto narrante, in una condivisione umana ed etica dei tempi, dei ritmi, degli accenti e delle risonanze della memoria. Nelle storie di vite orali raccolte (o come suggerisce Clemente “accolte”) sul campo e trascritte dal ricercatore, come nelle autobiografie scritte dagli stessi autori della narrazione si pongono i problemi connessi alle mediazioni strumentali e culturali, siano esse rappresentate dalle figure dell’antropologo impegnato a restituire la voce dell’interlocutore, ovvero del curatore e dell’editore, incaricati di accompagnare la pubblicazione a stampa.

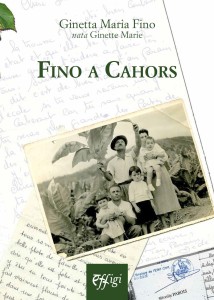

Forse Clemente, raccogliendo l’invito di Geertz (1990: 145) a connettere «le parole al mondo, i testi all’esperienza, le opere alla vita», sente di realizzare il suo impegno di antropologo più compiutamente proprio nel lavoro di edizione delle scritture popolari, nell’incoraggiare e sostenere la divulgazione inedita delle autobiografie, nell’oscurare la propria autorialità e nel dare la parola a uomini e donne che raccontano su fogli improbabili di quaderni le loro fragili esistenze, le pene e i riscatti, le loro sofferte memorie. Così, prima con le edizioni collegate all’Università e da qualche anno con la casa Effigi di Arcidosso (Grosseto), in collaborazione con l’Archivio Diaristico Nazionale, dirige una collana che ospita testi autobiografici di gente comune, di umili attori e improvvisati sceneggiatori della propria vita nel teatro della storia vista dal basso. Tra gli ultimi titoli editi tra il 2016 e il 2019 spiccano le storie di Ginetta Maria Fino, di Antonietta Poliseno, di Giuseppe Anice e di Franco Mori. Quattro profili di protagonisti vissuti nel lungo e difficile Novecento italiano, con infanzie, vicissitudini familiari e destini diversi. Per tutti la scrittura è una sfida, una conquista e un’emancipazione, un grumo di silenzi che si scioglie e un risarcimento delle pene, un ex voto nell’incerto viatico di speranze.

Ginetta Maria Fino (Fino a Cahors, 2016) conosce il trauma della migrazione all’incontrario: nata in Francia, torna nel 1963 con i genitori in Italia, si trasferisce a Bologna dove farà l’insegnante e si darà al teatro, ma l’orizzonte dei suoi pensieri – densi di nostalgie, di rimpianti e di affetti incompresi – resta proiettato a Cahors dove era italiana ma sapeva di «essere francese, anche se un po’ diversa». In realtà, sentì di essere immigrata anche a Bologna, straniera nella patria dei genitori, e di vivere l’esperienza della “doppia assenza”. I genitori «erano dei terroni con quattro figli piccoli e la moglie incinta e nessuno avrebbe mai dato loro un appartamento decoroso». Nel freddo di quell’inverno – ricorda – «fra i ratti papà e maman tornarono a raschiare terra e nessuna comunità ci accolse. Condividemmo la nostra sorte con una folla di immigrati disperati dell’estrema periferia di Bologna». Nell’esperienza migratoria il passato e il presente sembrano sovrapporsi in una dolorosa commistione.

Ginetta Maria Fino (Fino a Cahors, 2016) conosce il trauma della migrazione all’incontrario: nata in Francia, torna nel 1963 con i genitori in Italia, si trasferisce a Bologna dove farà l’insegnante e si darà al teatro, ma l’orizzonte dei suoi pensieri – densi di nostalgie, di rimpianti e di affetti incompresi – resta proiettato a Cahors dove era italiana ma sapeva di «essere francese, anche se un po’ diversa». In realtà, sentì di essere immigrata anche a Bologna, straniera nella patria dei genitori, e di vivere l’esperienza della “doppia assenza”. I genitori «erano dei terroni con quattro figli piccoli e la moglie incinta e nessuno avrebbe mai dato loro un appartamento decoroso». Nel freddo di quell’inverno – ricorda – «fra i ratti papà e maman tornarono a raschiare terra e nessuna comunità ci accolse. Condividemmo la nostra sorte con una folla di immigrati disperati dell’estrema periferia di Bologna». Nell’esperienza migratoria il passato e il presente sembrano sovrapporsi in una dolorosa commistione.

Al centro di una scrittura matura e a tratti poetica c’è una madre che vive in mezzo alla terra e per la terra, confusa tra le zolle, dimentica della figlia e delle carezze materne. «Credetti per molto tempo che fosse schiavitù e invece era amore. La sua terra tanto amata m’impedì di salirle in braccio. Piantava tabacco e mi porgeva il seno nella carrozzina senza toccarmi. (…) Il mio cuore era uno sconosciuto per lei. (…) Quali colpe potrei imputarle? Lei e papà sono stati ingoiati negli intestini della terra». Le pagine più belle del racconto sono quelle dedicate a questa figura di Maman, che «vedeva solo il lavoro della terra, la curava come non sapeva fare con noi bambini. (…) Fummo per lei come gli esseri della terra, come i pulcini che lasciava liberi nei campi e si preoccupava di loro quando i temporali ne minacciavano la sopravvivenza». Cupo e gravoso è il peso della famiglia nell’infanzia di Ginetta, che passa attraverso la violenza del padre ubriaco, l’asservimento alla volontà dei genitori, la deprivazione affettiva e i sacrifici di una povertà estrema che traeva il pane dal letame ben asciutto di polli, conigli e mucche. Altre disavventure conoscerà da adulta: il marito che a causa di un incidente perde la memoria, le cagionevoli condizioni di salute del primo e unico figlio, la lunga malattia della madre, la tragica morte a vent’anni dell’amata cugina Pasqualina, l’arresto del fratello Andrè, il greve paesaggio umano di lutti e di ingiustizie.

Ma a guardar bene, nelle pagine di Ginetta più forte e più struggente resta la memoria di Cahors, della casa con «l’odore di legno misto all’aroma del tabacco», dei giochi «di terra, di piante, d’acqua e d’animali», della «strappa, un affilarasoio portato dall’America nel 1911 da nonno Salvatore», della valigia di legno costruita da papà durante la prigionia in Australia, della raccolta della camomilla, che maman metteva a seccare all’ombra, del «caromello fuso in conchiglie di pellegrini» acquistato in drogheria con un solo vecchio franco francese, del profumo a primavera inoltrata dei fiori rosa di tabacco. Un mondo di oggetti d’affezione, di lontani odori e sapori che dell’infanzia per quanto derubata conservano nella rimemorazione l’incanto e le suggestioni. Un mondo destinato a infrangersi e a dissolversi quando Ginetta torna in visita a Cahors, per ritrovare Madame Henras, la vicina di casa che l’aveva accolta e aiutata, come aveva ospitato maghrebini, russi, portoghesi, spagnoli e polacchi, ma che ora non la riconosce: «L’Alzheimer le ha divorato i ricordi, donandole, con l’oblio, la pace. Gli albicocchi sono stati sradicati, il Lot ha mangiato la riva della stradina dei bottoni d’oro, nelle terre del tabacco posteggiano tende e roulotte». La smemoratezza in cui precipita Madame Henras segna l’epilogo della storia di Ginetta ma è forse anche metafora della cruda realtà del nostro tempo, del vuoto di identità in cui siamo oggi precipitati.

Un’altra storia di donna è quella di Antonietta Poliseno che racconta in Eravamo degli Innocenti (2016) i suoi vent’anni (1954-1974) trascorsi all’interno dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. «La memoria della vita quotidiana è propria delle donne – sostiene Pietro Clemente (2013) – le sole che raccontano la vita, l’amore, la nascita, il dolore», mentre gli uomini sono più versati nel ricordare le esperienze legate alla leva e alla guerra, o alla militanza politica. Antonietta Poliseno dedica questo suo libro «Agli innocenti di ogni tempo che come me non hanno scelto la Vita, ma è la Vita che ha scelto loro!». Parole che, come cippi di pietra piantati nel campo, dicono subito della condanna inappellabile, del violento potere coercitivo esercitato dal destino, dallo stigma della nascita, dallo schiacciante fardello della sventurata condizione dell’abbandono in orfanotrofio. L’autrice, che è sollecitata a scrivere della sua vita per la sua tesi di laura magistrale, ricostruisce le vicende di quella sua lunga permanenza nell’istituto, con la consapevolezza di essere interprete involontaria di una memoria non soltanto individuale ma collettiva, riguardando la comunità di quelle sfortunate creature che con lei hanno condiviso «la frustrante sensazione di essere una “diversa”, un “oggetto fuori posto” dimenticato per sbaglio o per magnanimità». In quel collegio «severo e sicuro» è maturata inevitabilmente, stretti com’erano tra vincoli e regole da rispettare, nella convivenza coatta di spazi e tempi, una qualche coscienza di gruppo, una solidale coesione, una complicità di segreti e sottintesi fra gruppi di coetanee.

Un’altra storia di donna è quella di Antonietta Poliseno che racconta in Eravamo degli Innocenti (2016) i suoi vent’anni (1954-1974) trascorsi all’interno dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. «La memoria della vita quotidiana è propria delle donne – sostiene Pietro Clemente (2013) – le sole che raccontano la vita, l’amore, la nascita, il dolore», mentre gli uomini sono più versati nel ricordare le esperienze legate alla leva e alla guerra, o alla militanza politica. Antonietta Poliseno dedica questo suo libro «Agli innocenti di ogni tempo che come me non hanno scelto la Vita, ma è la Vita che ha scelto loro!». Parole che, come cippi di pietra piantati nel campo, dicono subito della condanna inappellabile, del violento potere coercitivo esercitato dal destino, dallo stigma della nascita, dallo schiacciante fardello della sventurata condizione dell’abbandono in orfanotrofio. L’autrice, che è sollecitata a scrivere della sua vita per la sua tesi di laura magistrale, ricostruisce le vicende di quella sua lunga permanenza nell’istituto, con la consapevolezza di essere interprete involontaria di una memoria non soltanto individuale ma collettiva, riguardando la comunità di quelle sfortunate creature che con lei hanno condiviso «la frustrante sensazione di essere una “diversa”, un “oggetto fuori posto” dimenticato per sbaglio o per magnanimità». In quel collegio «severo e sicuro» è maturata inevitabilmente, stretti com’erano tra vincoli e regole da rispettare, nella convivenza coatta di spazi e tempi, una qualche coscienza di gruppo, una solidale coesione, una complicità di segreti e sottintesi fra gruppi di coetanee.

Anche in questa storia ha un ruolo di primo piano la madre, la cui assenza è presenza amorevole e dolorosa, inquietante e pure rassicurante nella vita di Antonietta, che non sa come curare in solitudine la ferita mai rimarginata dell’abbandono né riesce a rimuovere del tutto la considerazione pubblica di essere il “frutto della colpa”. Quando la madre cade in depressione e cessano anche le saltuarie visite in parlatorio, l’orizzonte delle relazioni con il mondo esterno si restringe e Antonietta si trasforma in «una bimba chiusa e introversa». Tra quelle pareti scorre monotona la vita quotidiana parallela e impermeabile a quanto accade dietro la grande cancellata. «Non ho memoria di quando ho iniziato a percepire la vita addosso», racconta la protagonista che porta cucito sul grembiule il numero 65 e consuma le sue giornate secondo la rigida organizzazione totalizzante dell’istituzione, tra rituali preghiere, il rincalzo del letto, la scuola, il refettorio, qualche libro illustrato, i giochi infantili, e i programmi selezionati della televisione con le immagini in bianco e nero dei grandi sceneggiati a puntate. A rompere la regolare e ripetitiva scansione delle azioni erano le feste comandate, le brevi vacanze estive in montagna e la celebrazione dei Sacramenti, la Cresima prima e poi la Prima Comunione: «Nonostante la partecipazione ai Sacramenti che attestavano la mia capacità di raziocinio – scrive Antonietta – continuavo a non capire cosa significasse veramente diventare Sposa di Gesù dopo essere diventata l’anno precedente Soldato di Cristo».

A popolare e gestire quell’universo chiuso e protetto erano non soltanto le suore ma anche le cosiddette “signorine” che saranno le assistenti sociali dopo il 1959. Dell’alluvione di Firenze, dell’esplosione sociale del ‘68, degli assassini di Martin Luther King e dei Kennedy giungevano echi smorzati negli ambienti refrattari del collegio dove le adolescenti conquistavano a stento il diritto di indossare i pantaloni mentre nel costume italiano si imponeva la moda delle minigonne. Dalle pagine di Antonietta Poliseno emerge in filigrana l’evoluzione nel tempo degli orfanotrofi destinati ad essere definitivamente chiusi nel 2000. Vi sono in qualche modo documentate le gerarchie e le norme di internamento, la cultura dell’istituzione assistenziale, le strutture di relazione. Ma nella storia di vita delle innocentine è soprattutto riverberata la condizione delle donne, la loro oggettiva subalternità e la loro soggettiva ricerca di affrancamento. In questo senso, la vicenda personale di Antonietta, trasfusa e materializzata nella sua autobiografia pubblicata da Effigi, è esemplare di questo percorso esitato nella scoperta di precise vocazioni professionali. Uscita dal collegio, si laurea in antropologia e intraprende una carriera nella danza e nel teatro. «Che strana la vita! Una suora, incontrata in un momento fugace della mia adolescenza, aveva in qualche modo determinato il mio futuro: continuai ostinatamente a studiare danza e a lavare i piatti fino all’ultimo giorno di collegio, poi il mondo del teatro mi aprì le sue porte ed io trovai una nuova casa…».

La lezione che Antonietta Poliseno consegna attraverso la sua esperienza da bambina sequestrata a donna libera suggerisce il senso di quell’agency che la scrittura trasforma, riabilita, riscatta. «Solo raccontare dà senso alla vita – scrive Pietro Clemente (2016) – sottrae peso alla colpa». E la forza performativa della parola che prende forma sulla carta è il miracolo che si ripete nell’autobiografia di Giuseppe Anice edita nel volume Ero di nessuno (Effigi 2019). La storia di un’altra vittima dell’abbandono, di un’altra “vita esposta” all’ospizio di Biella due giorni dopo la nascita, il 2 giugno 1894. Di migrazioni, e di soprusi, è segnata la sua infanzia, essendo transitato da una famiglia da un’altra, per brevi e infelici adozioni mirate alla rapina del sussidio: «era solo per lucro di goderne il sussidio e sfruttare le tenere energie dei trovatelli senza mai darmi una minima prova di quel affetto che il cuore desiderava». Il trovatello sembra davvero interpretare il ruolo ottocentesco del reietto sfruttato, asservito, ripudiato. Venduto al mercato delle braccia in piazza come un animale «al prezzo di lire 40 per la durata di 6 mesi». Ricorda Giuseppe «il male che mi faceva quando per disprezzo mi chiamavano il bastardino». Cresciuto tra l’orfanotrofio e le case dei padroni a cui era affidato, tra stalle e risaie, porcili e cascine, mucche da mungere e letame da trasportare – «tanta fame e tante botte» –, migra poi da un paese all’altro a cercare lavoro fino a quando scopre finalmente il suo futuro di panettiere da apprendista in una bottega a Varallo.

La lezione che Antonietta Poliseno consegna attraverso la sua esperienza da bambina sequestrata a donna libera suggerisce il senso di quell’agency che la scrittura trasforma, riabilita, riscatta. «Solo raccontare dà senso alla vita – scrive Pietro Clemente (2016) – sottrae peso alla colpa». E la forza performativa della parola che prende forma sulla carta è il miracolo che si ripete nell’autobiografia di Giuseppe Anice edita nel volume Ero di nessuno (Effigi 2019). La storia di un’altra vittima dell’abbandono, di un’altra “vita esposta” all’ospizio di Biella due giorni dopo la nascita, il 2 giugno 1894. Di migrazioni, e di soprusi, è segnata la sua infanzia, essendo transitato da una famiglia da un’altra, per brevi e infelici adozioni mirate alla rapina del sussidio: «era solo per lucro di goderne il sussidio e sfruttare le tenere energie dei trovatelli senza mai darmi una minima prova di quel affetto che il cuore desiderava». Il trovatello sembra davvero interpretare il ruolo ottocentesco del reietto sfruttato, asservito, ripudiato. Venduto al mercato delle braccia in piazza come un animale «al prezzo di lire 40 per la durata di 6 mesi». Ricorda Giuseppe «il male che mi faceva quando per disprezzo mi chiamavano il bastardino». Cresciuto tra l’orfanotrofio e le case dei padroni a cui era affidato, tra stalle e risaie, porcili e cascine, mucche da mungere e letame da trasportare – «tanta fame e tante botte» –, migra poi da un paese all’altro a cercare lavoro fino a quando scopre finalmente il suo futuro di panettiere da apprendista in una bottega a Varallo.

Che sia il pane – alimento carico di significati simbolici, oggetto di desiderio e di garanzia materiale, metafora della vita e del suo riprodursi, immagine archetipa della vitalità – che sia il pane a trasformare il destino di Giuseppe conferisce alle sue vicissitudini una traiettoria epica, un accento di letteraria parabola, qualcosa che impasta la sua povera quotidiana esistenza con un disegno superiore di esemplarità morale e civile. Per il pane e nel pane – lavorato nelle sue diverse forme e con le tecniche via via sempre più raffinate – Giuseppe consuma la sua inquieta testimonianza umana, la sua difficile salvazione economica, il suo definitivo modo di stare nel mondo. Con il pane gli è compagna la donna che sposa – «la mia cara Mariola era nata anch’essa indesiderata» – e che lo riconcilia con gli altri, con il passato, con la mamma desiderata e mai conosciuta. Con Mariola costruisce la famiglia, quel riparo di affetti e di protezione da cui era stato espulso fin dalla nascita. «Il Figlio di nessuno» si lascia alle spalle venti anni di pene e di miserie ma non cessa di contrastare i soprusi della legge che difende i più ricchi. Conosce altre sventure, raggiri, rapine, è costretto a emigrare a piedi in Francia attraverso il valico delle Alpi come un clandestino, e infine perde la moglie, dopo una lunga malattia. Ancora un caso di Alzheimer, ancora una volta lo strazio della memoria cancellata, dell’identità stravolta. Sarà forse anche per questo che Giuseppe decide di salvare la memoria della sua vita e di consegnarla ai figli: «Vorrei incidere su questi fogli il più meglio possibile quello che ancora la memoria riesce a ricordarsi a partire dalla prima cose impressemi a memoria dalla mia infanzia (…) e più ancora lo scrivo certo di far piacere a i miei figli quando avranno tempo a leggere le mie memorie del loro Papa (Il Trovatello) nato a Biella….».

L’incipit della sua autobiografia è una dichiarazione della volontà di tramandare il ricordo, di tentare il dialogo intergenerazionale che vale a trapassare il tempo e a sconfiggere la morte. Anice sfida la grammatica, ghermisce la pagina con una scrittura popolare graffiante, rabbiosa, figurata come nel parlato quanto claudicante nell’ortografia. Un unicum che pure appartiene a quel linguaggio in bilico tra oralità e scrittura di quanti non scolarizzati hanno consapevolezza del valore inestimabile dell’istruzione. «C’è in questi testi – ha osservato Clemente (2013: 187) – un’estetica letteraria costruita con le proprie mani eppure forte, per chi solo voglia distogliersi dalle convenzioni correnti». Ma c’è anche in quella violazione di sintassi e punteggiatura il rispetto di un codice linguistico “altro”, quello di una narratività penetrante, avvincente, affascinante, nonostante tutto.

Ad altra scrittura e ad una storia di vita del tutto diversa ci riconduce l’autobiografia di Franco Mori, Cronache della mia lunghissima vita (Effigi 2019), protagonista di un lungo viaggio dal 1922 ai giorni nostri, il racconto di un professionista che attraversa e scavalca il Novecento tenendo un diario e annotando fatti e impressioni. Figlio unico di una famiglia borghese in crisi, vive un’infanzia serena e confortevole ma turbata dalla separazione dei genitori, una tensione che probabilmente ha finito col pesare nelle scelte di vita professionale: «in casa sono spesso litigate, urlacci, pianti, porte sbattute, piatti rotti e via dicendo». Sarà prima psichiatra e poi psicanalista, spinto e guidato dal desiderio di conoscere ed esplorare la mente, i suoi recessi, le sue più segrete pulsioni, le oscure mozioni delle azioni degli uomini. Anche in questa autobiografia la figura della madre – lontana o assente, odiata e amata, rimpianta o ritrovata – è centrale non solo nell’apprendistato della vita e nella formazione della personalità ma forse anche nelle ragioni profonde della decisione di scriverne la storia. Pittrice che frequentava lo studio di Casorati, aveva messo l’arte davanti alla famiglia «ed io mi rendevo conto che non ero per lei altro che una forma che lei cercava di dipingere sul cartone che aveva davanti». Solo dopo la sua morte e la riscoperta delle opere del periodo futurista, anche da parte dei mercanti e dei collezionisti, il figlio avrà modo di ricomporre la relazione conflittuale nella rilettura a distanza degli avvenimenti del passato.

Ad altra scrittura e ad una storia di vita del tutto diversa ci riconduce l’autobiografia di Franco Mori, Cronache della mia lunghissima vita (Effigi 2019), protagonista di un lungo viaggio dal 1922 ai giorni nostri, il racconto di un professionista che attraversa e scavalca il Novecento tenendo un diario e annotando fatti e impressioni. Figlio unico di una famiglia borghese in crisi, vive un’infanzia serena e confortevole ma turbata dalla separazione dei genitori, una tensione che probabilmente ha finito col pesare nelle scelte di vita professionale: «in casa sono spesso litigate, urlacci, pianti, porte sbattute, piatti rotti e via dicendo». Sarà prima psichiatra e poi psicanalista, spinto e guidato dal desiderio di conoscere ed esplorare la mente, i suoi recessi, le sue più segrete pulsioni, le oscure mozioni delle azioni degli uomini. Anche in questa autobiografia la figura della madre – lontana o assente, odiata e amata, rimpianta o ritrovata – è centrale non solo nell’apprendistato della vita e nella formazione della personalità ma forse anche nelle ragioni profonde della decisione di scriverne la storia. Pittrice che frequentava lo studio di Casorati, aveva messo l’arte davanti alla famiglia «ed io mi rendevo conto che non ero per lei altro che una forma che lei cercava di dipingere sul cartone che aveva davanti». Solo dopo la sua morte e la riscoperta delle opere del periodo futurista, anche da parte dei mercanti e dei collezionisti, il figlio avrà modo di ricomporre la relazione conflittuale nella rilettura a distanza degli avvenimenti del passato.

La famiglia – nella sua genealogia che risale alla memoria della bisnonna Virginia e della nonna Edmea e del nonno Attilio Mori docente di Geografia all’università, e nella sua attuale struttura con la moglie Gina e le figlie Laura e Silvia – resta luogo fisico e simbolico di forte radicamento e di permanente riferimento nella esistenza di Franco, e la casa delle Due Strade a Firenze, acquistata dal nonno paterno Mario Lurini, ereditata, restaurata e riabitata rappresenta l’approdo dopo lungo viaggiare per lavoro e per vacanze, il ricongiungimento con gli avi e i lari dell’infanzia, spazio di fondazione, di evocazione e di ricapitolazione del tempo vissuto e immaginato. Quasi cento anni di storia raccontati lungo più di trecento pagine, cronache non solo familiari ma anche politiche, culturali, di costume, di vita quotidiana. Affiorano scorci di un’adolescenza trascorsa durante il fascismo quando frequentava la scuola con il grembiule nero e il colletto bianco, «a volte inamidato e allora ero meno simpatico», ed era tra i Balilla Moschettieri a desiderare di partire per l’Impero, dal momento che il padre era ad Addis Abeba a costruire strade. Poi piano piano scopre che lo zio appartiene ad una razza diversa dalla sua «perché è nato ebreo e non cristiano», e gli viene anche «qualche sospetto sul fatto che potrebbe anche darsi che le cose in Italia non andassero proprio nel migliore dei modi, come avevo sempre creduto». Fa amicizia col figlio di un macchinista socialista che «mi ha aiutato a guardare con occhio critico la situazione politica, sociale, economica in cui si trovava l’Italia», diventa antifascista e frequenta le riunioni segrete degli “Studenti liberi” fino a quando il 25 aprile al crollo del fascismo – che finalmente «si può scrivere senza la maiuscola» – scopre nel circolo rionale del Federale «dietro ai libri bottiglie d’olio, liquori, provviste preziose di ogni genere, che elargiamo alla popolazione festante».

Il suo impegno politico – seppure breve – coincide con la conoscenza di Gina, che sposerà e sarà anche compagna della sua carriera professionale, diventando anche lei psicanalista, quando la psicanalisi in Italia era ancora agli albori. Franco ne ripercorre nella sua autobiografia le diverse fasi di sviluppo, le resistenze nell’ambiente medico e le innovazioni ispirate a Cesare Musatti e al suo maestro analista Molinari. Nel suo rapporto con i pazienti lo guiderà sempre la sua esperienza di psichiatra presso l’Ospedale dove inorridito aveva osservato «una novantina di poveri esseri miserevoli all’aspetto, rapati come i coscritti di leva di un tempo, infagottati nei cenciosi vestiti a righine (….) così diversi da noi in tutto da aiutare la nostra cattiva coscienza a considerarli dei “diversi” e quindi certamente “inferiori” (…), perduta gente da guardare da lontano, da tenere buona in qualche modo, con le buone o con le cattive». Da quella visione aveva imparato ad esercitare la sua attività di medico «da persona a persona», senza «trincerarsi dietro i nostri immacolati camici bianchi».

Scorre la storia del nostro Paese nelle pagine del libro di Franco Mori, nel ricordo della prima e della seconda guerra mondiale condivisa da studente, nel racconto delle vicende del dopoguerra di cui partecipa le convulse trasformazioni economiche e tecnologiche fino ad arrivare ai giorni nostri che si identificano con la vecchiaia dell’autore che, a conclusione della sua autobiografia, scrive: «Si presenta in tutta la sua drammaticità il problema di come organizzare il tempo libero (…) che tuttora non ho affatto risolto». Una storia di vita intensa e piena di immagini, di idee, di emozioni, di delusioni, di piccole epifanie e di grandi traumi, in una scrittura asciutta ed essenziale. Una vita che non può non incrociare le vite di altri uomini, illustri e anonimi ma tutti in eguale misura autori protagonisti della propria biografia e testimoni più o meno autorevoli della Storia. Perché – commenta Pietro Clemente in appendice alle pagine di Mori (2019: 305) – «ascoltare stupiti la vita degli altri ci fa riflettere sulla propria (…) Come ho speso io la vita a confronto della sua?».

Nell’accogliere le storie di vita quali strumenti euristici fondamentali l’antropologia italiana è ancora in ritardo nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, i riconoscimenti scientifici e quanto le neuroscienze hanno definitivamente documentato intorno all’esistenza delle intime e strutturali connessioni – fin dalle origini filogenetiche dell’ominazione della evoluzione – tra il raccontare, il ricordare e il conoscere, tra le strutture cognitive e quelle narrative. Del resto, si chiede Stefano Montes (2019), «Chi ha l’autorità per parlare degli altri? L’antropologo (dall’esterno) o il nativo stesso (dall’interno)? (…) A chi appartiene lo studio delle storie di vita? Risponderei a tutti indistintamente: a tutti coloro i quali non si fanno scrupolo di passare da una disciplina all’altra e accettano di abbandonare i rigidi princìpi di controllo di un solo regime discorsivo». E di «confini mobili e inquieti» parla Pietro Clemente (2016) che dichiara di amare «l’antropologia che nasce dalle etnografie ‘singolari’, dalle storie della vita che l’antropologo ricolloca in contesti culturali specifici, ma con la consapevolezza che le singole storie rifanno continuamente i ‘contesti’ (…). Personalmente transitando piccoli mondi e diverse storie ho capito che l’antropologia culturale, almeno quella che piace a me, non studia le leggi generali delle culture ma il modo in cui, dentro le singole vite, una cultura viene appresa, giocata, interpretata, trasformata».

Ogni storia come ogni vita è un unicum, proprio perché esprime una verità soggettiva che non va in tutta evidenza scambiata per la realtà tout court, essendo il punto di vista che il narratore assume di fronte al mondo l’esperienza dell’evento e non già l’evento. Alla fine però della lettura delle autobiografie di Ginetta e di Antonietta, di Giuseppe e di Franco, ognuno di noi non può fare a meno di dialogare con le loro memorie, con le loro parole, con le loro vite. Ne avverte la forza, la esemplarità, la volontà di sconfiggere l’oblìo. Vi si celebra un rito in cui la parola – sofferta, cercata, incisa come su una pietra o custodita come in una teca – recupera la sua sacralità, salva la vita e la consegna agli eredi, alle generazioni che verranno. Ovvero si fa memoria. E «chi lotta per la memoria – osserva Clemente (2016) – lo fa perché sceglie che la propria vita non sia indifferente alla morte. E così non consente che il vuoto sia riempito, la ferita cauterizzata, il colpevole impunito, il sospettato dimenticato, la verità rimossa, come una di quelle tante verità locali indifferenti al mondo del potere. Così vuole che la nuda vita sia testimoniata».

Parole che diventano carne e sangue nelle storie di vita che oggi hanno sempre più spesso come soggetti protagonisti i migranti. Profughi che raccontano le loro odissee, richiedenti asilo che chiedono di uscire dall’astrattezza delle categorie per assumere identità e umanità. Voci di uomini e di donne che strappano al silenzio verità sussurrate, traumi indicibili, storie inenarrabili. Memorie che riscattano dai soprusi, parole che salvano la vita.

Dialoghi Mediterranei, n. 41, gennaio 2020

Riferimenti bibliografici

Anice G., (2019), Ero di nessuno, Effigi, Arcidosso

Bernardi B., (1977), La storia nella storia dell’antropologia, in “Quaderni Storici”, n. 35, maggio/agosto: 325-339

Clemente P., (1984), Per l’edizione critica di testi biografici orali. Appunti, in “Fonti orali”, anno IV, gennaio-giugno: 20-26

Clemente P., (2004), Antropologia culturale e racconti di vita: un invito al lettore, in E. Mileo, La luna nel risciaquo. Memorie della mia giovinezza, Cisu, Roma: XI-XXIII

Clemente P., (2009), Ascoltare, in “Antropologia Museale”, n. 22: XVIII-X

Clemente P., (2014), Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita, Pacini, Pisa.

Clemente P., (2016), La storia di Dina e le storie di vita negli studi italiani, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 18, marzo

Clemente P., (2019), La storia familiare, il delirio, la psicanalisi, in F. Mori, Cronache della mia lunghissima vita, Effige Arcidosso: 291-305

Demetrio D., (1995), Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano

Fino G, M., (2016), Fino a Cahors, Effigi, Arcidosso

Franceschi Z. A., (2006) Storie di vita, Clueb, Bologna

Geertz C., (1990), Opere e vite, Il Mulino, Bologna

Montes S., (2019), Perché le storie di vita. Una riflessione antropologica, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 39, settembre

Mori F., (2019), Cronache della mia lunghissima vita, Effigi, Arcidosso

Poliseno A., (2018), Eravamo degli Innocenti, Effigi, Arcidosso

Sobrero A., (2009), Narrare, in “Antropologia museale” n. 22: XXXV-XXXVII

Thompson P., (1977), Storia orale e storia della classe operaia, in “Quaderni Storici”, n. 35, maggio/agosto: 403-432

Vansina J., (1976), La tradizione orale. Saggio di metodologia storica, Officina edizioni Roma.

_________________________________________________________

Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. La sua ultima pubblicazione è la cura di un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (2015).

_______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-parole-che-salvano-la-vita-pietro-clemente-e-le-autobiografie/

Click here to print.