di Stefano Montes

Al bar dove mi trovo, a fatica e a stento si comincia – i miei pensieri incominciano – a pensare un pensiero che sdegnosamente, oscuramente e con ritrosia cerca di ricordarsi di incominciare. È necessario – lo sarebbe – un avvio, ma il ricordo si stempera invece in malo modo nel tentativo di raccontare le cose dal principio, la potenziale prospettiva di un’origine rassicurante, fondante, si annacqua nei diversi punti di vista. Il brusio di fondo non aiuta, mi distrae, attira la mia attenzione, mi tiene incollato al contesto, lontano dal testo, con le dita sospese sui tasti e le orecchie tese verso il mondo in tumulto. E, poi, se poi fosse pure possibile incominciare in buon ordine e senza sdegno, seppure ne avessi la fortuna una volta soltanto, diciamola tutta, diciamolo chiaro e tondo, con uno smorzato grido esistenziale schizzato dal cuore: non sarebbe ancora finita. Non sarebbe affatto finita perché la narrazione dovrebbe avviarsi prendendo le sue svolte e i suoi ripieghi, dritti e rovesci, iniziazioni e consacrazioni. La narrazione dovrebbe avviarsi e continuare, venire poi a patti con i pensieri in fuga e infine avviarsi di nuovo come genere di scrittura più convenzionale.

Innanzitutto, per dirla tutta, la narrazione dovrebbe prendere accordi con le pieghe dei pensieri e con la cerimonia mentale che accompagna il soggetto che si accinge a dare inizio, a considerare dunque un evento – scritto o orale che sia, vissuto al presente o recuperato dai ricordi del passato – come un incipit che si ritaglia, da sé, dal resto che lo precede e che segue. Un atto rituale, un rito della mente! Ebbene sì, siamo in pieno nel rituale: il rituale mentale. Aragon parla di un pensiero che, per elaborare l’incipit, deve essere diretto dalla costellazione di parole adatte allo scopo, parla perciò di una “cerimonia mentale” che determina il ragionamento stesso (Aragon 1969). Ed ecco perché, se solo fosse possibile, superate le difficoltà dello sgorgare delle prime parole che irrompono sulla carta bianca o sullo schermo vuoto, se solo fosse possibile, sarebbe allora bello affidarsi – ritualmente o no – proprio all’irruenza dei pensieri, tradurli all’istante in testo scritto, ben posto, argomentato, volto a manifestare le cerimonie mentali che lo scortano. Se solo fosse possibile, vorrei che “il suono fosse in grado di tenere testa al senso” (Gracq 2002: 148). Se solo fosse possibile, vorrei «immaginare una cultura dove i discorsi circolerebbero e sarebbero ricevuti […] nell’anonimato del mormorio» (Foucault 1971: 21). Ma non è così. No, non lo è. Non lo è mai. Per me, adesso, preso invece dal brusio di fondo delle persone che chiacchierano simpaticamente al bar.

Che vorrei, allora, per me, veramente, in quanto ego comunque costretto dalla situazione a parlare in prima persona, mettendo inevitabilmente in scena un inevitabile inizio, prima o dopo? «Una volta cominciato a raccontare, se fosse possibile andare a prendere una birra da qualche parte e che la macchina andasse avanti da sola (perché scrivo a macchina), sarebbe la perfezione» (Cortázar 2008: 55). Vorrei intraprendere e lasciar perdere, iniziare e rinviare, narrare e andare a prendere una birra o un bicchiere di vino. Macché! Macché, niente di tutto questo. Nonostante la tecnologia, nonostante le differenze d’uso tra un computer (quello mio) e una macchina da scrivere (quella di Cortázar), il pensiero – meglio: il pensare – rimane difficile da imbrigliare, tenere a bada, irreggimentare. Com’era consueto allora, peccato che non lo sia più adesso, Cortázar pensava con una macchina da scrivere – lo strumento forgia un tipo di pensiero, è noto, pende dalle sue cadenze espressive – e la citazione è tratta da un suo famoso racconto che ispirerà Antonioni nel suo altrettanto famoso film Blow up. Cortázar, ricordiamolo, per quanto ridondante sia, è quello scrittore argentino che scriverà, tra le altre cose, Rayuela, un romanzo in cui si tenterà di sovvertire l’idea di inizio fisso – di un solo inizio posto tipograficamente come incipit del testo – e si proverà a lasciare la possibilità al lettore di scegliere un inizio a piacimento e il romanzo che più gli aggrada: «il primo, lo si legge come abitualmente si leggono i libri, e finisce con il capitolo 56 […] Il secondo, lo si legge cominciando dal capitolo 73 e seguendo l’ordine indicato a piè pagina d’ogni capitolo» (Cortázar 1969: I). E la mia mente, sempre quella, ancora in agguato, va a Cortázar ogni volta che dovrei iniziare a scrivere e, come ogni volta, s’inceppa, io mi inceppo, sempre più piacevolmente, a più non posso, rivado con la mente al solletico della birra fresca che scende giù per la gola asciutta, al battere modulato dalla macchina da scrivere che darebbe un ritmo ai miei pensieri poco cerimoniosi, al potere d’incanto delle immagini di cui Cortázar cerca di dare conto nel suo racconto. E sì, perché di questo si tratta nel suo racconto che io risucchio, in contrappunto, nel mio: d’immagine, oltre che di narrazione, e del rapporto che s’instaura tra lo sguardo del soggetto, il mondo esterno e lo strumento che lo coglie.

Per dirla in un batter d’occhi e ritmi in levare, nel racconto di Cortázar l’immagine invade la realtà del lettore e lo trasforma d’un balzo impertinente in spettatore – oltre che in fotografo – d’un mondo in continuo movimento, edificato sul dettaglio che sembra però sfuggire e riapparire, invece, sorprendentemente, per dare nuovo e incontrovertibile senso – sul momento in fuga, sul correre dell’evento sottile – a ciò che è sempre all’ingrosso nella sua descrizione, da rimettere in discussione istante dopo istante, da provare nuovamente e daccapo. E allora, pur rassegnato all’impertinenza dei pensieri, abbandonato al grado zero dell’iniziare, sottratto a me stesso, mi lascio andare all’andazzo bislacco delle cose, allo scorrere invadente del tempo, correndogli accanto come posso con l’immaginazione, volgendo lo sguardo verso gli oggetti stranamente immobili sul tavolo del bar dove mi trovo adesso, stravolgendone la concretezza materiale sempre con l’immaginazione, ridestando l’orecchio al brusio di fondo della sala, alle conversazioni in contrappunto dei clienti in conversazione tra loro. Per l’appunto: sono al bar e sono in fuga, corro immobile con il tempo e rimango inevitabilmente indietro. Allora, se solo ne avessi il tempo trasformerei questo mio ‘inizio mancato’ – il massimo grado del mancare è al contempo riflessione cognitiva sulla nozione di inizio e inizio pragmatico che prende forma man mano, in divenire – in un contrappunto di voci, di testi e fotografie, di antropologi e scrittori, di codici testualizzati e di proiezioni contestuali. In divenire?

Come l’inizio differito che avanza qui, mio malgrado, per differenze e irradiazioni di senso, rimando allora al testo formidabile di DeLillo in cui tre film, un libro e una vecchia fotografia si situano in contrappunto l’uno con l’altra, frammentandosi ulteriormente attraverso continui rinvii, ricomponendosi in maniera inaspettata. Mi basta qui una sola immagine – allo stesso tempo commovente ed epistemologicamente densa, quella di Thelonius Monk durante un concerto – che, da sola, è già un contrappunto in sé (e, nella mia testa, speranza per un possibile e definitivo incipit che stenta a venire): «In un club di Boston una volta [Monk] rimase seduto immobile al piano, tenendo premuti i tasti senza produrre suono, per un tempo così lungo che i suoi musicisti finirono per abbandonare il palco. Udiva qualcosa che loro non udivano» (DeLillo 2008: 22).

La domanda che mi pongo è d’ordine semiotico e antropologico, oltre che esistenziale: tutta contenuta e contratta, non sta in questo la forza e al contempo la debolezza di chi pensa (e suona) più lontano degli altri, incorporando in se stesso e nelle diverse situazioni la trasgressione dei codici solitamente ricevuti e trasmessi in modo stereotipato? E allora, ripensando a Monk assorto sui testi (pardon, volevo dire sui ‘tasti’), immerso nella sua ‘musica lunga’ in quel momento tutta racchiusa nella sua tosta (anche qui, pardon, doveva essere ‘testa’), ripensando al gesto e all’immagine che si scontrano con l’irrealtà dei suoni, mi affido al potere dell’immaginazione, consapevole del fatto che i sensi hanno purtroppo un limite invalicabile, consapevole al contempo del principio che «l’immaginazione completa i loro vuoti. Se i sensi, specie quelli della vista e dell’udito, fossero in grado di giungere dovunque, l’immaginario non potrebbe esistere e sostituire la realtà» (Bodei 2016: 18). Mi affido dunque all’immaginazione, senza sostituirla, da parte mia, alla realtà, al potere delle cose che, come ricorda Miller, parlano di noi (Miller 2014).

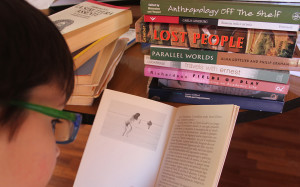

Una tazza da tè, una bustina di zucchero di canna, un cucchiaino, qualche libro qui e lì, la colonna dei libri di David Foster Wallace che, di fronte, mi guarda e mi tira a sé come una calamita in azione costante, che esercita una ineludibile forza agentiva nei miei confronti: nei confronti del mio ‘Sé perplesso’ (uno dei tanti che circolano dentro e fuori la mia testa). Non cederò, non cedo nonostante tutto: mi metterei a sfogliare, leggere a destra e a manca, saltellare da una parte e dall’altra della frontiera, di palo in frasca, accatastando testi suoi e tentazioni mie. Si badi bene, io «non sono uno che capitalizza, che fa fruttare il sapere acquisito; sono piuttosto uno che si sposta su una frontiera sempre in movimento. Conta soltanto il lavoro del momento. E, molto rapidamente, questo si annulla. Non mi interessa, né sento il bisogno di conservarne la traccia» (Lévi-Strauss: 1988, 8). Ma non è questa l’occasione, non devo cedere, qui e adesso, alla tentazione della frontiera e alla dissoluzione dell’‘io’ catturato dal movimento del corpo e della mente: devo starmene seduto a lavorare, buono buono, al mio saggio, alla ricerca di un inizio conveniente, finalisticamente concepito d’anticipo. Non cedo quindi con il corpo, cedo però con la mente, e la deviazione prende il via in contrappunto, prende il largo come una nave cargo senza merce. Non ne ho colpa alcuna tuttavia.

Mi sovviene, a mia insaputa e intenzione, mentre cerco di resistere alla tentazione di alzarmi, il ricordo di un breve scritto in cui Wallace riesce a raccontare una storia – forse autobiografica – la quale, nonostante le certezze del progredire posto dalla sua narrazione, crea nel lettore un effetto d’incertezza sull’accaduto, trasponendosi, quasi in chiave surreale, in ricordo inventato o riportato, più che evento effettivamente vissuto, dato per vero senza dubbi. Si tratta di un testo breve dal titolo “Signifying nothing” (Che non significa niente) contenuto nella raccolta Brief interviews with hideous men (Brevi interviste con uomini orripilanti). In cosa consiste la trama? Un giorno, il padre di Wallace si piazza tra il televisore e il figlio piccolo e incomincia – ancora un inizio, guarda caso – a sgrullarsi il pene al suo cospetto: non fa altro, non gli fa proposte d’altro tipo, ma Wallace non capisce comunque il senso di questo gesto fisico e simbolico il cui ricordo affiora bruscamente il giorno in cui, ormai adulto, egli decide di andare a vivere da solo ed è sul punto di traslocare, per di più con l’aiuto del padre che guida il furgoncino. Come è possibile che, durante uno di quei ‘momenti soglia’, così importanti nella vita di una persona, gli viene in mente proprio questo ricordo insulso a cui non sa nemmeno dare certezza definitiva e credibilità completa? Non c’è risposta, nel racconto di Wallace, così come non si riesce a trovare un senso – una causa che ne spieghi l’effetto – preciso all’atto in apparenza incoerente e fuori posto del padre. Anche nel lettore permane l’incertezza, ovviamente, benché sia sempre possibile pensarlo, quello di Wallace, come un caso di rimozione di un evento a sfondo sessuale, di cui è stato vittima da piccolo, che viene a galla dopo qualche tempo, ritualmente, nello svolgersi di un momento delicato di transizione nella sua vita.

La ‘ricerca del senso’ non sempre segue ‘strade a senso unico’ in cui è possibile evincerlo, venirne a capo, attraverso un’organizzazione coerente di rapporti di causa ed effetto, sulla base di un ordine sequenziale, di tipo cumulativo. Non sempre. Ne ho chiara consapevolezza proprio in questo momento in cui cerco di non darmi per vinto alla sequenza dello scritto che prende forma sotto i miei occhi secondo un ordine prestabilito, organizzato in sequenze coerenti logicamente; cerco in alternativa, una via di fuga, piuttosto, agli inevitabili rapporti sintagmatici che uno scritto mette in opera, procedendo di contrappunto in contrappunto, da un parallelismo semantico all’altro, per proiezioni di paradigmi dissonanti. Il tentativo è disperato. Tant’è. Meglio provarci. Ciò che qui comunque conta, in questo istante, per me, è il fatto che io non abbia ceduto, almeno fisicamente: non ho ceduto alla tentazione di alzarmi, andare verso la colonnetta di libri e incominciare a prenderli, sfogliarli, leggerli, compararli, controllare le traduzioni, riandare con la memoria ai testi originali in inglese. Li ho soltanto guardati da lontano, i libri di Wallace, lo giuro; è soltanto guizzato, nella mia mente, questo ricordo lampo di un suo scritto – che definirei – sul ‘non-senso’ perché, suppongo, rievoca in me alcune risonanze con il continuo rinviare ad altri inizi nel mio stesso testo: quello che, voi lettori, stato adesso leggendo. Più precisamente, l’effetto che ne ho ricavato, leggendolo all’epoca, per quanto mi ricordi adesso, è il seguente: prima, focalizzazione sul lento apparire di qualcosa di più o meno sensato – comunque di molto potente simbolicamente come può esserlo un fallo o un padre – attraverso la narrazione di un evento strano e sconcertante; in seguito, prende posto un persistente e conseguente annullamento di senso usuale, uno smarrimento generato dall’insorgere del dubbio sulla veridicità del racconto. È strana pure la formulazione che usa Wallace per parlare di un ricordo e del suo rapporto con la realtà, come se volesse mantenere il lettore in bilico tra sapere certo e perplesso. Per esempio, scrive nel racconto, quasi in apertura (e l’apertura, si badi bene, è forma isomorfa dell’inizio): «il ricordo mi viene improvvisamente in mente dal nulla, ma è così circostanziato, sembra così tangibile, che so che è assolutamente vero».

Ripensandoci mi sembra di vedere, come all’epoca in cui l’ho letto, una spugna verde in azione su una lavagna nera: perché, da una parte, si lascia intravedere la mano dell’agente che dà l’avvio all’azione, a un nocciolo iniziale di senso, una sorta di incipit a cui aggrapparsi nel proseguo della lettura; dall’altra, si lascia correre lo sguardo sull’azzeramento dei significati, man mano che si cancellano le tracce dello scritto, e il lettore rimane incerto su quale strada seguire. Detto questo, fuor di metafora, Wallace parla come se l’accumulo di dettagli fosse già, in sé, prova di veridicità! La minuzia del dettaglio è, invece, pure parte consistente del genere fantastico. E mi metto allora a pensare ai suoi romanzi, a quell’inizio fulminante e fuorviante de La scopa del sistema, in cui descrive i piedi brutti di una ragazza bella. Si può mai iniziare un romanzo così, come se nulla fosse, da un dettaglio in apparenza insignificante? E poi vedere che, nella trama intrecciata con la filosofia, invece, si parla di una ragazza che è alla ricerca della nonna appassionata di Wittgenstein. Penso, ma non mi azzardo nemmeno a fare il punto. Ciò che per me conta, adesso, è che non ho tuttavia ceduto al richiamo. Tutto qui. E, nonostante tutto, resisto ancora, non cedo alla sua forza agentiva della colonna di libri che continuano a guardarmi ostinatamente. Tutt’al più, per continuare con l’andazzo in deriva, posso piegarmi con piacere a un altro contrappunto con il testo di DeLillo e riportare un altro brano del suo testo che, a sua volta, risponde a un altro contrappunto interno: all’immagine di Atanarjuat in fuga sulla neve mentre i suoi nemici, sullo sfondo, lo inseguono. Dice DeLillo che Atanarjuat è «l’immagine di una figura solitaria in un paesaggio pericoloso. I momenti più puri del film sono probabilmente quelli di solitudine e pericolo» (DeLillo 2008: 28).

Atanarjuat è il personaggio principale di un film che narra, trasponendola, un’antica leggenda inuit in cui si dice che un uomo riesce a sfuggire ai suoi potenziali assassini e corre a lungo, nudo sulla neve e col freddo, fino allo sfinimento, per potere avere salva la vita. Ce la farà, a salvarsi, ritornerà e ristabilirà l’ordine precedente la sua partenza, configurandosi come l’eroe che ha meglio saputo interpretare uno dei massimi valori inuit: la capacità di sopravvivere, anche da solo, in condizioni estreme. Con il ritorno di Atanarjuat, viene pure ribadito, forse ossimoricamente, il principio di collaborazione su cui si basa la forza della comunità: la solidarietà degli uni con gli altri sarà ripristinata, per il bene di tutti, per il bene dell’intera comunità. In un ambiente climaticamente avverso come quello degli inuit, la collaborazione tra gli appartenenti al gruppo è fondamentale affinché la sopravvivenza sia resa possibile. In definitiva, da soli e in gruppo, gli inuit devono sapere sopravvivere e ‘collaborare’, con se stessi e con gli altri, con gli amici e con i nemici. Attenzione, però! DeLillo, ritagliando un fotogramma dal film – Atanarjuat inseguito dai nemici – e interpretandolo come una figura solitaria nel paesaggio pericoloso, riporta una mezza verità, un frammento di realtà: mette in definitiva in risalto la forza di sopravvivenza di Atanarjuat, ma oblitera un aspetto altrettanto importante. Benché in secondo piano rispetto alla figura di Atanarjuat, alla sua solitudine apparente, esistono infatti nel fotogramma anche gli inseguitori e le loro intenzioni conflittuali: Atanarjuat scappa e gli altri lo inseguono; il primo è in primo piano e gli altri sullo sfondo; il primo è nudo e gli altri con i vestiti addosso; il primo è girato di tre quarti e gli altri in posizione frontale.

Insomma, per farla breve e per dirne una tra le tante possibili, anche chi scappa deve sapere mantenere il sangue freddo, voltarsi e controllare la distanza che lo separa dagli inseguitori, sapersi offrire allo sguardo dell’altro e allo stesso tempo sapere guardare, in condizioni avverse e non: in altri termini, non soltanto il fotogramma mette l’accento sulle varie competenze che deve possedere un inuit ma, anche, sull’impossibilità di essere veramente soli, persino quando lo si vorrebbe, nella fuga. La linea dell’orizzonte, che separa la terra innevata dal cielo limpido, fornisce plasticamente un’altra direzione al senso del divenire: non più proiezione in avanti, ma topografia dell’alto e del basso, possibilità di fuga verso destra o sinistra. Il fotogramma dunque si offre come lettura delle ‘alternative possibili’ e il paesaggio, se parla, in sostanza lo fa secondo figure plastiche del piano dell’espressione che rivelano non soltanto un potenziale di pericolo ma, anche, configurazioni diverse dei modi di intendere una fuga: di fatto, fuggire «significa tracciare una linea, delle linee, tutta una cartografia» (Deleuze 1998: 41). Alla linea della proiezione in avanti, verso lo spettatore, si oppone dunque la linea dell’orizzonte e la sua demarcazione del territorio da destra verso sinistra che – guarda caso – taglia le teste dei personaggi, sulla foto, rimodulando lo sguardo stesso dell’attante osservatore. I giochi di sguardi all’interno e all’esterno della foto, in definitiva, attivano tutta una cartografia dell’osservazione che pertinentizza altri percorsi possibili. Così, un’altra prospettiva, un altro contrappunto si rivela efficacemente in me per sedimentazione, man mano che osservo la foto e sono attirato dalla trappola delle linee e dai tagli plastici arrischiati. Nella mia prospettiva, alla non possibilità della solitudine (in un solo fotogramma si ritrovano Atanarjuat e i suoi nemici) fa da contrappunto la quête onnipresente della ricerca, per quanto conflittuale, dell’altro, del suo ordine sovente controverso di umanità (per quanto malintenzionati, gli inseguitori fanno – insieme tra loro e in contrappunto con Atanarjuat – parte di un gruppo). In seguito, DeLillo fa giustamente notare che, alla fine del film, sullo sfondo dei titoli di coda, si intravede la troupe al lavoro: «Viene rivelata la finzione, il mestiere del cinema appare in bella vista, frantumando due livelli di isolamento, quello del personaggio e quello dello spettatore» (DeLillo 2008: 28).

E allora, a questo punto, rivelo anch’io – almeno questo, se non altro per dare una traccia da seguire al lettore spaesato dal procrastinarsi dell’incipit risolutore – un principio di fondo della mia narrazione, tuttora da stabilire con piena consapevolezza, rivelo se non altro l’idea ondivaga di partenza che vagamente mi motiva a scrivere sin dall’inizio traballante della giornata, questa giornata stessa, ancora in pieno divenire, poco incline a ritagliarsi in termini di aspettualità incoativa o terminativa: il filo da tessere d’inizio in nuovo inizio, da un contesto al testo, dai flussi di pensiero alla narrazione, dall’immagine fotografica allo scritto, da un contrappunto all’altro. Frantumo, così, due livelli di isolamento: quello dell’autore di un testo (me stesso in apparenza preso dai suoi pensieri) e quello dell’avventore di bar (in parte compreso, se non addirittura compresso, tra la sua stessa – mia – presenza e l’esistenza degli altri clienti). E, poi, in fondo, al di là della traccia stessa da tessere, tra me e i miei altri, se voglio capirci qualcosa, se proprio voglio chiarire a me stesso l’intreccio dei ragionamenti che mi pervadono, la mia narrazione deve prendere il via una buona volta, prendersi in qualche modo la rivincita sul flusso dei pensieri in rivolta, sulle distrazioni attraenti del bar, tutt’intorno a me, e diventare testo compiuto, presenza inoppugnabile e compiaciuta di un ‘gioco linguistico ed esistenziale’ in me sovente ricorrente: quello che mi lega indissolubilmente al contesto – è impossibile sottrarsi, quale che esso sia in particolare – e mi muove allo stesso tempo a prenderne le distanze con l’immaginazione, nel quotidiano stesso perché – di questo ne sono intimamente convinto – gli «aspetti più importanti delle cose sono nascosti dalla loro semplicità e quotidianità. (Non ce ne possiamo accorgere, – perché li abbiamo sempre sotto gli occhi.) Gli autentici fondamenti di una ricerca non danno affatto nell’occhio a chi vi è impegnato; a meno che non sia stato colpito una volta da questo fatto» (Wittgenstein 1967: 70).

Dunque, per riassumere e interrogarsi al contempo: proiezione contestuale o sottrazione testuale? Ritrarsi del soggetto o incursione dell’oggetto? Sì, per tutta risposta dico che parlo di me stesso (autore e avventore di bar) e di Cortázar (il suo testo e l’uso dell’immagine), uno degli scrittori che leggo spesso e sul quale ritorno di tanto in tanto, durante le mie scorribande antropologiche; sì, parlo di me stesso, proprio così, in un contesto quotidiano, un bar qualsiasi di una grande libreria di Palermo, rimandando a DeLillo e Wallace, e parlerò pure delle letterature di altri antropologi, se mai ci arriverò, degli usi specifici che ne fanno in alcune loro etnografie. La partenza è lenta, l’inizio stenta a prendere l’avvio. Ma cosa conta? Conta la ritualità del momento, il gioco indolente del tempo in fuga, i pensieri in forza da tradurre in parole, l’evento in divenire da ritagliare in inizio d’un testo. Il cuore continua a battere, il pensare è inarrestabile, al di fuori delle mie stesse pulsanti intenzioni: una qualche traduzione è necessaria affinché il fermo-immagine dell’inizio prenda forma e possa parlare d’altri. Il pensiero si presenta, per lo più, nel quotidiano, come flusso indistinto che, per essere acciuffato, abbisogna di una forma di traduzione. Questa traduzione, meglio dirlo subito, a scanso d’equivoci metafisici, può naturalmente smussare la valenza dinamica e sintattica del divenire oppure trasformarsi in simulacro di visibilità e sensorialità diverse in movimento continuo e instabile. È una traduzione: può andare da una parte o dall’altra, rivendicare l’immobilità dell’essere o il dinamismo del divenire. Io, da parte mia, sono più propenso a lasciarmi andare al corso delle cose, persino a cose fatte, incline a lasciarmi sopraffare dalle circostanze, ai pensieri in rotta che mi soggiogano e sono, tuttavia, a loro agio.

Mi capita pure, però, tra un flusso di pensieri e l’altro, di «vedere davanti a me un pensiero e comprenderlo nella sua interezza, nello stesso senso in cui posso annotarlo con poche parole, o con pochi tratti di penna. Che cosa fa sì che questa annotazione diventi un concentrato di quel pensiero?» (Wittgenstein 1967: 139). Che cosa lo consente? La sua traduzione. E l’annotazione è una forma di traduzione: trasporta il pensiero, persino quello d’ordine visivo, nella sua forma scritta. Allora, in questi rari casi, sono contento. Cortázar scaltramente dice in Le bave del diavolo: «Non descrivo niente, cerco piuttosto di comprendere» (Cortázar 2008: 60). E lo dice, però, dopo aver descritto accuratamente una scena in cui un ragazzo sembrerebbe essere adescato, tramite l’intermediazione di una donna, da un uomo che lo attende, al riparo, in un’auto posteggiata nei paraggi. La descrizione di Cortázar si affina, dunque, a poco a poco, segue lo svolgersi della scena e della sua osservazione, cambia rapidamente nell’arco di poco tempo, lasciando spazio a un’interpretazione dopo l’altra: se, all’inizio, l’uomo e la donna sembravano formare una coppia, in seguito, si capisce che c’è qualcosa che non va; se, da lontano, quelle della donna sembrano carezze sul viso del ragazzo, lentamente, nell’evolversi della scena, nell’emergere dei dettagli, le carezze cominciano a somigliare a proposte che rendono nervoso e esitante il ragazzo. Insomma, per finirla lì, la descrizione e l’osservazione da parte del narratore-fotografo (e, dietro di loro, camuffato dalla prima e terza persona, di Cortázar) sono strettamente interrelate e, insieme, producono, nella progressione della formulazione delle ipotesi, un tipo di comprensione o l’altra, persino una svolta narrativa o l’altra. E allora, a che fine? Il bello è che questa comprensione si affina continuamente, cambia volto costantemente, in divenire, finché, a un certo punto, il fotografo si decide e scatta la foto, ritorna a casa, la stampa e la ingrandisce, la appende poi al muro e incomincia, infine, a guardarla e riguardarla. Il processo della comprensione continua, anche lì, finché, per il lettore, è sempre più chiaro che il presupposto narratore-fotografo è in realtà duplice e, ancora più strano a dirsi, uno dei due è mezzo morto, forse con lo sguardo rivolto verso l’alto, intento a scrutare passivamente le nuvole che passano, rigorosamente irreggimentate, nel proseguo della narrazione, all’interno delle parentesi.

Insomma, per sintetizzare, quella che sembrava una narrazione d’ordine realista, per di più sostenuta dallo sguardo di un fotografo illustrante il vero, si rivela essere una narrazione ibrida, in bilico sul vivere e morire, così come sul genere a tratti più fantastico, a tratti a carattere più oggettivante e naturalista. Che vuole dire, più esattamente, Cortázar mettendo in scena le diverse mosse dell’osservatore che si cela al di qua del narratore-fotografo? Forse, non vuole proporre una sola e unica verità, una volta per tutte, ma affermare l’ipotesi secondo cui il vero è in sintonia con il tipo di strumento preso in prestito per l’osservazione (la macchina fotografica o, semplicemente, gli occhi), con il tipo di narrazione adottata (fantastica o realista), con le forme di modalità di trascrizione del mondo (la narrazione o la fotografia), col punto di vista suggerito (la donna o il ragazzo). E, tutto questo, in quella che pare una scena di vita quotidiana, poco straordinaria in sé. Come bene ricordava prima Wittgenstein, la semplicità è ingannevole, soprattutto quella coniugata al quotidiano, perché nasconde aspetti importanti delle cose, che sfuggono a coloro i quali sono assuefatti agli automatismi del vivere ordinario.

Nel racconto di Cortázar, forse ancor di più nel film di Antonioni, la ricerca del dettaglio impercettibile, inizialmente sfuggente, è uno dei temi centrali. Il motivo è: se all’inizio il dettaglio sfugge, in seguito, con l’osservazione, tutto sarà più chiaro e contribuirà a illuminare di vero la scena, anche in virtù dell’ingrandimento fotografico. A questo tema, se ne sovrappone un altro, secondo me ancora più importante: quello del comprendere nella sua più vasta portata. Se si segue passo passo il racconto di Cortázar, allora l’idea che ci si forma è che il comprendere non è mai unilaterale, affidato a un solo elemento disgiunto dagli altri, ma un processo in netto divenire che dipende da fattori, diversi e concomitanti, quali il tipo di narrazione, la fotografia, il punto di osservazione, le modalità di descrizione, gli strumenti specifici utilizzati allo scopo. In definitiva, al di là del singolo racconto fotografico di Cortázar, ogni autore pone le condizioni di comprensione del suo testo e, persino, in alcuni casi, del modo più in generale di intendere la comprensione, il suo significato. Vale per Cortázar, vale per Wallace, così è pure per DeLillo. La domanda da porsi, per andare ancora avanti in contrappunto, è: secondo quali similitudini, secondo quali differenze? Nonostante, per esempio, il titolo di Wallace sia “Che non significa niente”, orientandoci di primo acchito a non scorgere un senso nel suo racconto, non si può fare a meno di cercare di trovarne – almeno – uno in ciò che si legge. Inoltre, nonostante Wallace abbia raccontato un evento probabilmente autobiografico, non si può fare a meno di pensare, più che alla narrazione in sé, alla forza brutale dell’immagine in cui padre e figlio si fronteggiano. È come se la narrazione, tutta intera, ruotasse attorno a questo fermo-immagine: la narrazione che segue e precede l’immagine in questione si costituisce come dispositivo di organizzazione del dubbio e del credere-vero del narratore e del lettore. Diversamente in Cortázar, l’immagine della donna e del ragazzino osservati dal narratore-fotografo abbisogna inizialmente di una foto vera e propria affinché il narratore-fotografo, una volta fatto l’ingrandimento, possa costruire e formulare al meglio le ipotesi che condurranno alla dissipazione parziale del dubbio relativo a ciò che ha visto.

Per quanto dissimile, in DeLillo il processo è ugualmente raffinato: inserito in un gioco di rimandi e contrappunti che conferiscono ‘autorità’ alla selezione del narratore (se è un contrappunto, ci si deve allora giocoforza attenere alle regole del genere), il fotogramma stesso – da me analizzato singolarmente – diventa unità narrativa, accanto agli altri fotogrammi, appositamente scelti di Gould e Bernhard, unità narrativa volta a costruire una storia particolare in cui narrazione e foto si ibridano vicendevolmente, figurativamente e plasticamente. Presi nell’insieme, i tre testi possono essere considerati, volenti o nolenti, forme reciproche di traduzione non soltanto tra testi in sé, ma, anche, tra testi e immagini, tra autori e autori, tra forme plastiche e figurative. Come è mai possibile? ci si potrebbe chiedere. Di fatto, ingenuamente, siamo solitamente abituati a pensare la traduzione come un processo di equivalenza tra parole di lingue diverse; in realtà, la traduzione riguarda, più ampiamente, la conversione di un linguaggio in un altro. Questo succede per i miti, come pure per gli elementi relativi al significato di una singola espressione. Come ricorda Lévi-Strauss il «significato non è altro che questo mettere in relazione» (Lévi-Strauss 1988: 198). E il ‘tradurre’ applica questo principio in maniera capillare. Lo fa uno scrittore, un fotografo, un antropologo e, persino, un filosofo come Wittgenstein quando cerca di esprimere il significato di un’espressione quale ‘comprendere improvvisamente’ convertendola in un’altra:

«‘Che cosa accade quando un uomo comprende improvvisamente?’ – La domanda è mal posta. Se ciò che si chiede è il significato dell’espressione ‘comprendere improvvisamente’, la risposta non consisterà nell’indicare un processo che noi chiamiamo così. – La domanda potrebbe significare: Quali sono gli indizi del fatto che uno comprende improvvisamente; e quali sono i fenomeni psichici concomitanti caratteristici del comprendere improvvisamente? »(Wittgenstein 1967: 139).

In sostanza, a titolo riepilogativo, si può dire che comprendere passa attraverso un processo cumulativo e sequenziale del sapere, ottenuto grazie all’organizzazione di cause ed effetti precisi, ben coordinati tra loro; si può inoltre comprendere per contrappunto, rimandando all’impazzata in avanti, da un’entità all’altra, senza requie, per linee spezzate più che per sequenze direttamente collegate. Io ho privilegiato il secondo modo, il contrappunto, anche al fine di osservare, più da vicino, il dipanarsi dei miei pensieri e il mio stesso tentativo di disporli in testo che è, più in generale, un aspetto problematico non soltanto per le scienze sociali ma, anche, per le scienze dure (le forme di codificazioni atte a tradurre il processo in risultato, l’oralità in testo scritto, etc.) Ciò che vorrei mettere qui in rilievo è il principio che tutte queste strategie di approssimazione alla comprensione non sono altro, in fondo, che forme di traduzione (persino dal ‘pensiero come pratica’ al ‘pensiero come forma inscritta’ in tipi testuali). Per quanto mi riguarda, in effetti, oltre i singoli autori presi in conto, m’intriga l’evolversi fluido dei pensieri in atto, comparabile in qualche modo allo ‘scivolare’ d’inizio in inizio di chi non sa decidersi a incominciare con un incipit preciso, diretto a fini ben individuati e calcolati secondo un piano. Si potrebbe dire che è una strategia tra le tante altre – alcune sono più efficaci, altre meno – e molto dipende dai contesti d’uso. E sicuramente è così.

In conclusione e a proposito di contesti d’uso, in ricordo di Umberto Eco, vorrei brevemente citare almeno un’altra strategia – altrettanto valida rispetto al contrappunto da me usato – che consiste nell’osservare qualcosa (per esempio, il pensare di un aggeggio elettronico) grazie all’attivazione di un ‘meccanismo di straniamento’. Eco si è servito di un effetto straniante particolarmente interessante, facendo pensare e parlare in forma di monologo interiore, in un suo breve racconto, un e-book. Processo antropologico interessante, questo, a cui erano particolarmente affezionati i formalisti russi; processo interessante proprio perché si comprende – ci si rivela e si genera un incremento di conoscenza – scambiandosi le parti, assumendo posizionamenti e ruoli diversi, persino quelli, ovviamente adottati con l’immaginazione, di un oggetto quale un e-book. L’incipit dà un’idea di quanto divertente (e filosofico) sia il racconto di Eco, basato, in apertura, sulle tante qualità dell’inizio (per l’appunto esaltate, tra le altre cose, in questo mio saggio-narrazione): «Sino a poco fa non sapevo che cosa fossi. Sono nato vuoto, se così mi posso esprimere. Non ero neppure capace di dire ‘io’. Poi qualcosa è entrato in me, un flusso di lettere, mi sono sentito pieno e ho iniziato a pensare. Naturalmente, ho iniziato a pensare quello che mi era entrato dentro. Una bellissima sensazione, perché potevo sentire in blocco quello che avevo nella mia memoria, oppure percorrerlo riga per riga, o saltare da una pagina all’altra» (Eco 2006: 183).

Per quanto riguarda Eco, credo che questo breve racconto, esemplificativo già nell’incipit, è rappresentativo della forza teorica di uno studioso capace di passare da un ‘pensare’ all’altro, da un genere di scrittura narrativa a una più scientifica, dalla semiotica più complicata alla divulgazione di massa. Per il resto, una domanda, consequenziale o contrappuntistica che sia, si pone infine: cosa vuol dire, più esattamente, pensare? Pensare vuol dire forse esercitare la facoltà intellettiva; pensare vuol dire pure svolgere il processo mentale che si trova all’interno delle nostra testa; pensare vuole inoltre dire che si rivolge intenzionalmente la mente (o si dirige il pensiero) verso qualcosa. Così sembra, così dicono i dizionari, così affermano alcuni studiosi, benché non sia io altrettanto sicuro che sia soltanto questo. Pensare consiste anche – secondo me, come mostra l’e-book di Eco – in quel particolare procedere per flussi disordinati, caotici, incontrollati, posti dentro e fuori la testa, dentro e fuori gli oggetti, in sintonia e in conflitto con il mondo. Non si pensa, dunque, soltanto assegnando un’origine ai processi all’interno della testa: si pensa inoltre attraverso il corpo e il suo situarsi nella proiezione del mondo esterno. E dico questo mentre il brusio del bar soverchia il peso dell’attenzione che riverso sui testi all’interno del mio computer. E sì, infatti, come dicevo, lo ripeto con piacere, mi trovo al bar, il bar di una grande libreria di Palermo dove, fortunatamente, a fare da contrappunto ai miei pensieri ci sono tante altre cose gradevolmente svianti: i libri da sfogliare, le chiacchiere da fare con amici incontrati per caso, il cicaleccio degli altri clienti, l’andirivieni delle persone a passeggio tra uno scaffale e l’altro, le bibite da sorseggiare lentamente, i caffè da bere in un solo sorso, il saggio che scrivo e che state leggendo. Oltre non dico, oltre non vado, mi lascio andare a un pensiero affettuoso per Eco, ai suoi tanti e bei testi, alla sua umanità.

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016

Riferimenti bibliografici

Aragon L., Je n’ai jamais appris à écrire ou Les incipit, Skira, Ginevra, 1969

Kunuk Z., regia di, Atanarjuat il corridore, film, 2001 (2000)

Bodei R., Limite, Il Mulino, Bologna, 2016

Cortázar J., “Le bave del diavolo”, in Le armi segrete, Einaudi, Torino, 2008 (1959)

Cortázar J., “Tavola d’orientamento”, in Il gioco del mondo (Rayuela), Einaudi, Torino, 1969 (1966)

Deleuze G., Parnet C., Conversazioni, Ombre Corte, Verona, 1998 (1977)

DeLillo D., Contrappunto, Einaudi, Torino, 2008 (2004)

Eco U., “Monologo interiore di un e-book”, in La memoria vegetale e altri scritti di bibliofilia, Bompiani, Milano, 2006 (2003)

Foucault M., “Che cos’è un autore”, in Scritti letterari, Feltrinelli, Milano, 1971 (1969)

Geertz C., “Il gioco profondo: note sul combattimento dei galli a Bali”, in Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna, 1988 (1973)

Gracq J., En lisant en écrivant, Corti, Parigi, 2002

Lévi-Strauss C., Tristi Tropici, Saggiatore, Milano, 1960 (1955)

Lévi-Strauss C., Éribon D., Da vicino e da lontano, Rizzoli, Milano, 1988 (1988)

Malinowski B., Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva, vol. I, Bollati Boringhieri, Torino, 2004 (1922)

Miller D., Cose che parlano di noi, Il Mulino, Bologna, 2014 (2008)

Wallace D. F., La scopa del sistema, Einaudi, Torino, 2008 (1987)

Wallace D. F., Brief interviews with hideous men, Little Brown and Company, Boston, 1999

Wittgenstein L., Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino, 1967 (1953)

_______________________________________________________________

Stefano Montes, ha insegnato Letteratura francese, Antropologia Culturale e Semiotica nelle Università di Parigi, Catania, Tartu, Tallinn, Palermo e Agrigento. Al di là delle etichette disciplinari, s’interessa ai modi molteplici secondo cui dinamiche culturali organizzano forme testuali (letterarie ed etnografiche). Nelle sue ricerche, ha privilegiato le analisi delle narrazioni di vita, lo studio delle modalità di produzione della cultura in alcuni testi esemplari, l’enunciazione della soggettività nelle teorie e pratiche antropologiche. Da alcuni anni i suoi campi di interesse scientifico vertono sulle strategie di conversione religiosa e sull’esperienza turistica.

________________________________________________________________