Sull’esperienza coloniale italiana soltanto negli ultimi quattro decenni si è cominciato a fare ricerca, a parlare e a scrivere, quasi sempre incontrando una certa ostilità da parte di chi aveva taciuto per anni e voleva continuare a tacere. Emblematica, a tal proposito, è stata la controversia (del 1995) tra lo storico Angelo Del Boca, che aveva cominciato a rivelare cosa era successo nell’Africa orientale dai primi del Novecento fino alla fine della Seconda guerra mondiale, e il giornalista Indro Montanelli che alle vicissitudini degli Italiani in Somalia aveva partecipato e che negava con energia le malefatte del maresciallo Graziani nei confronti delle popolazioni indigene, e in specie l‘uso militare dei gas asfissianti. Alla fine, Montanelli dovette ammettere che i fatti raccontati da Del Boca erano veri, ma l’episodio dimostra quanto difficile sia stato avviare la ricerca storica su avvenimenti che, rivelati, avrebbero dimostrato la menzogna che si nasconde dietro la frase “Italiani, brava gente”.

Si apriva, dunque, con questa polemica un po’ rumorosa, la strada agli studi che avrebbero portato alla luce la storia della colonizzazione italiana di quelle regioni che per un certo periodo furono chiamate Africa Orientale Italiana, una storia intrisa di “colonialismo straccione”, di razzismo e di repressioni militari, con conseguenti massacri, contro coloro che volevano ribellarsi alla dominazione straniera.

Prima degli anni ’80 del secolo scorso su tutta la questione coloniale italiana era stata distesa, dunque, una spessa coltre di silenzio, dovuta forse a vergogna per quello che era stato fatto e per alcune sonore sconfitte subite, ma più spesso per omertà, cui si aggiungeva il tacito rammarico nazionalistico per aver perso territori considerati “italiani”. Nemmeno i governi antifascisti del dopoguerra sentirono il dovere di fare autocritica e di chiedere scusa a quelle popolazioni per ciò che i governi liberali prima e il regime fascista poi avevano fatto, anzi brigarono perché i Paesi alleati e l’Onu lasciassero allo Stato italiano una qualche supremazia in quei luoghi, tanto da ottenere l’amministrazione fiduciaria della Somalia dal 1950 al 1960.

Un’analisi delle controverse imprese coloniali italiane non è stata mai fatta fino in fondo, malgrado gli studi storici di Del Boca, Labanca, Filippi ed Ertola [1], né tanto meno il mondo politico ha voluto affrontare la questione almeno per una doverosa informazione dell’opinione pubblica, tanto che anche un membro di governo o per ingenuità, dovuta alla sua giovane età, o forse per scarsa preparazione storica, poté affermare nel luglio del 2019 che gli Italiani non hanno scheletri nell’armadio perché «non abbiamo una tradizione coloniale, non abbiamo sganciato bombe su nessuno e non abbiamo messo il cappio al collo di nessuna economia»[2].

Così, negli anni successivi al Secondo conflitto mondiale, studiando a scuola la geografia e la storia moderna, si accennava alla perdita delle colonie, ma si taceva sui modi con cui quell’esperienza era stata condotta e come si era conclusa. Anzi, a quell’epoca circolavano ancora le vecchie canzoni colonialiste, come Faccetta nera, o quelle addirittura ispirate dalla politica fascista, come La sagra (o saga) di Giarabub:

«Colonnello, non voglio encomi,

Sono morto per la mia terra

Ma la fine dell’Inghilterra

Incomincia da Giarabub!».

Non solo: dal 1956 al 1964 andò in onda sulla televisione di Stato una rubrica settimanale dedicata agli animali. Si trattava di un programma di divulgazione in cui il conduttore, il famoso “amico degli animali” Angelo Lombardi, vestiva una sahariana, un indumento di puro stile coloniale ed aveva per aiutante un ex ascaro eritreo, Andalù Ghezzali, anche lui in divisa coloniale, perché aveva fatto parte delle truppe di ascari al servizio dello Stato italiano anche dopo la fine del conflitto. Sciolti questi corpi militari, il Ghezzali, rimasto a Roma, era divenuto l’esotico assistente dello zoologo Lombardi: esotico come gli animali che introduceva nello studio televisivo. Nessuno si scandalizzò o ebbe ad esprimere critiche per questo programma della Rai-tv alquanto intriso di razzismo e di rimpianto per il perduto dominio coloniale. Anche perché sopravviveva nel Paese un’atmosfera ancora più grave, mista di indifferenza e di compiacimento per episodi come quello dell’incontro, avvenuto ad Arcinazzo durante la campagna elettorale del 1953, tra il maresciallo Rodolfo Graziani responsabile delle stragi di Addis Abeba del 1937, e l’allora sottosegretario di De Gasperi Giulio Andreotti.

Non solo: dal 1956 al 1964 andò in onda sulla televisione di Stato una rubrica settimanale dedicata agli animali. Si trattava di un programma di divulgazione in cui il conduttore, il famoso “amico degli animali” Angelo Lombardi, vestiva una sahariana, un indumento di puro stile coloniale ed aveva per aiutante un ex ascaro eritreo, Andalù Ghezzali, anche lui in divisa coloniale, perché aveva fatto parte delle truppe di ascari al servizio dello Stato italiano anche dopo la fine del conflitto. Sciolti questi corpi militari, il Ghezzali, rimasto a Roma, era divenuto l’esotico assistente dello zoologo Lombardi: esotico come gli animali che introduceva nello studio televisivo. Nessuno si scandalizzò o ebbe ad esprimere critiche per questo programma della Rai-tv alquanto intriso di razzismo e di rimpianto per il perduto dominio coloniale. Anche perché sopravviveva nel Paese un’atmosfera ancora più grave, mista di indifferenza e di compiacimento per episodi come quello dell’incontro, avvenuto ad Arcinazzo durante la campagna elettorale del 1953, tra il maresciallo Rodolfo Graziani responsabile delle stragi di Addis Abeba del 1937, e l’allora sottosegretario di De Gasperi Giulio Andreotti.

Questo scarso peso che la questione coloniale italiana ha avuto, sia nella ricerca storica sia nella coscienza dell’opinione pubblica, è stato così giustificato da Nicola Labanca, uno storico che da lungo tempo si occupa del tema [3]:

«Non si può paragonare il colonialismo francese e britannico con quello italiano. Il nostro è stato una piccola cosa rispetto anche ai grandi imperi spagnoli e portoghesi. Una piccola cosa che produceva piccoli guadagni che interessava una piccola parte del Paese e quindi come una piccola cosa è anche ragionevole che se ne parli meno».

Può darsi che abbia ragione Labanca, ma può darsi anche che il silenzio fosse dovuto al fatto che l’avventura coloniale italiana, cominciata alla fine del ‘800 e conclusasi con la fine del secondo conflitto mondiale, non ebbe risultati molto lusinghieri, tranne che per qualche grande imprenditore e per qualche avventuriero, e spesso dovette subire momenti di alta drammaticità, come quello della battaglia perduta di Adua (1896) e quella dell’Amba Aradam (1936), famosa perché nella parlata quotidiana c’è un modo di dire che si riferisce ad essa per indicare una somma confusione; il silenzio, inoltre, serviva a rimuovere i ricordi delle grandi atrocità commesse nei confronti degli oppositori, veri o presunti, che venivano fucilati in massa o decapitati, e della distruzione di innumerevoli villaggi di civili mediante bombardamenti aerei in cui erano usati anche gas tossici, come la yprite.

Può darsi che abbia ragione Labanca, ma può darsi anche che il silenzio fosse dovuto al fatto che l’avventura coloniale italiana, cominciata alla fine del ‘800 e conclusasi con la fine del secondo conflitto mondiale, non ebbe risultati molto lusinghieri, tranne che per qualche grande imprenditore e per qualche avventuriero, e spesso dovette subire momenti di alta drammaticità, come quello della battaglia perduta di Adua (1896) e quella dell’Amba Aradam (1936), famosa perché nella parlata quotidiana c’è un modo di dire che si riferisce ad essa per indicare una somma confusione; il silenzio, inoltre, serviva a rimuovere i ricordi delle grandi atrocità commesse nei confronti degli oppositori, veri o presunti, che venivano fucilati in massa o decapitati, e della distruzione di innumerevoli villaggi di civili mediante bombardamenti aerei in cui erano usati anche gas tossici, come la yprite.

Dopo gli storici, ora anche gli scrittori di romanzi hanno fortunatamente cominciato a scrivere e parlare del colonialismo italiano; tra i primi a farlo è stata Francesca Melandri che nella sua opera narrativa Sangue giusto (Giunti 2021) affronta il problema dell’occupazione italiana in Africa. Subito dopo, nello stesso anno, è uscito il libro di Igiada Scego, Figli dello stesso cielo. Il razzismo e il colonialismo spiegati ai ragazzi (Piemme, Milano 2021), che rispetto a quello della Melandri ha altri scopi; oltre quello, infatti, di rinfrescare la memoria o addirittura di far conoscere per la prima volta un pezzo di storia che tutti hanno cercato di rimuovere dalla coscienza, come si afferma già fin dal titolo, esso è diretto alle generazioni italiane più giovani. Da ciò deriva uno stile narrativo idoneo all’età dei lettori: non un libro di storia irto di dati e di date e nemmeno un romanzo la cui lettura serva solo per passare il tempo. Pur nella gracilità dell’impianto narrativo, il libro vuole essere soprattutto uno strumento di educazione che induca i più giovani a riflettere sul razzismo e sul colonialismo, due termini fortemente collegati.

Igiaba Scego è figlia di due somali scappati dal loro Paese per sfuggire alla dittatura di Siad Barre (un’altra eredità italiana); è nata a Roma dove ha studiato e si è laureata in Pedagogia, collabora con diversi giornali e riviste, ha vinto un premio Viareggio come narratrice. La sua esperienza riguardante le vicende coloniali non può essere diretta, così per inquadrare storicamente il racconto si avvale sia delle ricerche degli ultimi anni, sia della memoria dei suoi parenti. E difatti il personaggio principale del libro è il nonno paterno Omar, non quello in carne ed ossa, che ormai non c’è più, ma quello che nella finzione letteraria le appare in sogno per raccontarle la sua vita durante l’epoca coloniale.

L’escamotage narrativo della Scego è infatti quello del racconto fiabesco, onirico, che le permette da un lato di attirare l’attenzione dei giovanissimi lettori e dall’altro di “fare storia” senza essere pedantesca. Questo nonno, per le sue caratteristiche culturali vuole essere il personaggio ideale che racchiude in sé le qualità di rispetto e di tolleranza di tutte le culture: infatti egli è nato a Brava, una città di mare somala, accogliente, aperta, i cui abitanti sono il frutto di una mescolanza tra popoli diversi: «un frullato di storia, di genti, di lingue, di visioni», una città in cui si imparava a vivere fra “diversi”, a sperimentare cos’è la civile convivenza. Tra l’altro, Omar non aveva la pelle nera come tutti i suoi conterranei, perché probabilmente discendeva da qualche antenato meticcio. Brava, però, è una città piccola e il giovane Omar si sente soffocato, impossibilitato a soddisfare i suoi desideri e i suoi sogni, egli vuole andare in città, a Mogadiscio di cui entusiasticamente gli parla il cugino Elias.

L’escamotage narrativo della Scego è infatti quello del racconto fiabesco, onirico, che le permette da un lato di attirare l’attenzione dei giovanissimi lettori e dall’altro di “fare storia” senza essere pedantesca. Questo nonno, per le sue caratteristiche culturali vuole essere il personaggio ideale che racchiude in sé le qualità di rispetto e di tolleranza di tutte le culture: infatti egli è nato a Brava, una città di mare somala, accogliente, aperta, i cui abitanti sono il frutto di una mescolanza tra popoli diversi: «un frullato di storia, di genti, di lingue, di visioni», una città in cui si imparava a vivere fra “diversi”, a sperimentare cos’è la civile convivenza. Tra l’altro, Omar non aveva la pelle nera come tutti i suoi conterranei, perché probabilmente discendeva da qualche antenato meticcio. Brava, però, è una città piccola e il giovane Omar si sente soffocato, impossibilitato a soddisfare i suoi desideri e i suoi sogni, egli vuole andare in città, a Mogadiscio di cui entusiasticamente gli parla il cugino Elias.

L’unico modo per un ragazzo come lui per andare in città è quello di scappare da casa; così arriva a Mogadiscio ed aiutato dal cugino Elias trova lavoro presso una famiglia italiana in qualità di boy, cioè in sostanza come servo tuttofare. Adalgisio Sperandio era il capo di questa famiglia, già da tempo in Somalia, che vive il colonialismo secondo una visione del mondo desunta dalle teorie di Cesare Lombroso secondo le quali gli Africani sarebbero naturalmente inferiori ai bianchi; difatti, il primo gesto con cui accoglie il ragazzo è quello di misurargli l’ampiezza della fronte, per valutarne l’intelligenza. Secondo le teorie lombrosiane, Omar sarebbe stato dotato di scarsa intelligenza, cosicché ogni qual volta che il ragazzo dimostrava il contrario il signor Sperandio se lo spiegava pensando che Omar, nato a Brava, avesse avuto un qualche antenato bianco. Nonostante il lavoro svolto, il boy era pagato pochissimo e doveva subire gli insulti del padrone. «Perché non ti ribellavi?», gli chiede la nipote. La risposta, rivolta ovviamente ai lettori più che a lei, è chiara:

«Quando c’è una forza brutale che ti sovrasta, non tutti riescono a fare gli eroi, a reagire, a liberarsi. A volte succede che accetti le cose come stanno. E speri che il domani sia migliore, diverso. E speri che qualcuno ti salvi».

In queste poche parole è racchiusa la condizione psicologica di chi si ritrova, senza conoscerne i motivi, in una situazione di sottomissione dalla quale molto difficilmente riesce a liberarsi. Così, quando si seppe che in Italia c’era stato il rovesciamento del regime liberale, quelli che si trovavano nelle condizioni di Omar sperarono che l’avvento del fascismo potesse apportare un miglioramento nelle colonie; in un primo momento, quindi, il regime fascista fu accolto quasi come un avvenimento liberatore, ma ben presto la violenza con cui il governatore Cesare De Vecchi esercitava il potere e la durezza dei comportamenti dei fascisti, nei confronti della popolazione, svelarono il vero aspetto dei nuovi padroni.

I fascisti, tuttavia, avevano anche uno strumento per essere accettati dalla gente: offrivano lavoro e pagavano più dei vecchi colonialisti. Così Omar trovò una nuova occupazione: la sua buona conoscenza della lingua italiana, parlata senza nessuna inflessione, gli consentì di svolgere il lavoro di interprete. Prima lavorò con un commerciante di banane, poi, durante la guerra che De Vecchi mosse alle tribù somale del Nord, fu assunto per fare l’interprete di guerra.

«Fu durissima per me. Un conto è tradurre banane e un altro è tradurre la guerra… Il fascista Cesare Maria De Vecchi ordinava “morte” e io traducevo “morte”… Ho visto tanto dolore, case bruciate così per sfregio, gente ammanettata, fucilata».

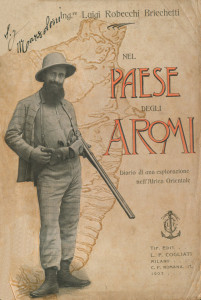

Nel suo racconto Scego fa continuamente riferimento alle fonti storiche per inquadrare le sue considerazioni e per spiegare i comportamenti dei vari personaggi. Così sono accennati, ma senza allontanarsi dal racconto, l’impresa di Colombo e il conseguente sfruttamento del Sud e del Nord America e poi dell’Africa. A proposito ricorda lo Scramble for Africa del 1884 a Berlino, l’incontro durante il quale i governi europei progettarono come dividersi i territori africani (a guardare una carta geografica del Continente africano si capisce che lo strumento usato per la suddivisione fu un semplice righello). Ricorda ancora l’Esposizione di Torino sempre del 1884, durante la quale un gruppo di assabesi (abitanti della zona di Assab) fu costretto a vivere in un villaggio costruito appositamente sulle rive del Po, per essere esposto e morbosamente osservato dai visitatori come fossero animali esotici di uno zoo.

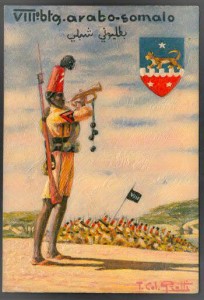

Tra i racconti più drammatici c’è quello dell’attentato al maresciallo Graziani del 19 febbraio del 1937: durante una cerimonia durante la quale il maresciallo avrebbe elargito una certa somma di denaro alla popolazione, fu fatta scoppiare sul palco delle autorità una bomba. Ci furono dei morti, Graziani rimase ferito. La vendetta fu terribile, perché in quattro lunghi giorni venne massacrata buona parte degli abitanti di Addis Abeba. Il personaggio del cugino Elias fornisce alla Scego il pretesto per parlare degli “ascari” e della antica politica del divide et impera usata dagli italiani, i quali, per combattere i Libici si servirono di truppe reclutate tra gli Eritrei, gli ascari appunto, che hanno fatto parte dell’esercito italiano anche dopo la perdita delle colonie e la fine del conflitto mondiale. Non dimentica nemmeno di parlare del razzismo diffuso nella quotidianità, veicolato da quei termini, all’apparenza innocui, che erano usati per indicare oggetti, cibi e bevande creati dall’incontro con le culture indigene, come le pipe “abissine”, i biscotti “tripolini” e “africanette”, i dolci “faccette nere” e “negretti, il digestivo “menelik”, ecc.

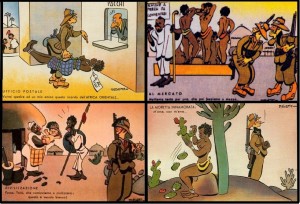

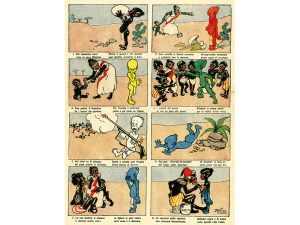

Per far digerire ai colonizzati il peso della sottomissione fu anche adottata una specie di pedagogia indiretta, con l’uso di strumenti che oggi diremmo di mass media, come i fumetti e le canzonette, con cui si voleva diffondere il concetto che gli Italiani non erano in Africa per sfruttarne le risorse ma per portare la civiltà e la modernità (da qui la frenesia di costruire strade, fingendo di non sapere che anche le regioni del Sud Italia ne erano prive) e soprattutto per liberare la popolazione da ogni forma di schiavismo. Quest’ultimo concetto fu affidato, tra l’altro, alla canzonetta Faccetta nera che aveva il preciso intento di far credere all’opinione pubblica che gli Italiani andavano a liberare gli Etiopi resi schiavi dal Negus. Nonostante ciò, la canzonetta diventò invisa allo stesso Mussolini, perché la ragazzina dalla faccia nera era diventata troppo simpatica e troppo popolare.

Lo stesso esito ebbe Bilbolbul, un personaggio dei fumetti disegnato da Mussino (famoso illustratore del Pinocchio del Collodi) nei primi anni del secolo e rimesso in circolazione negli anni Trenta. Bilbolbul era un ragazzino nero, un po’ sempliciotto, ma proprio con la sua ingenuità riusciva a prendere in giro le autorità; per questo divenne simpatico ai lettori, ma insopportabile a chi esercitava ogni tipo di autoritarismo; e difatti dopo un po’ il fumetto non fu più stampato.

Per rendere ai giovani lettori più variegato e gradevole il racconto, la Scego inserisce dei quadretti, indicati da un grosso asterisco, che suscitano insieme curiosità e qualche sorriso. Così, per esempio, assistiamo ai safari ridicoli del signor Sperandio e al suo tentativo di attraversare su una zattera poco stabile il fiume Giuba popolato di coccodrilli.

Negli ultimi capitoli la ragazza, da cui Scego si fa rappresentare nella finzione, non parla più con il nonno, ma con una signora che le appare, anche lei, in sogno e che viene indicata come la Poesia. Si tratta di Lia Zevi, una scrittrice che ha fatto dell’antirazzismo il tema principale delle sue opere. Di origine ebraica sa cosa significa essere insultata, emarginata, perseguitata; non dissimile è la condizione di chi non è bianco ed è costretto a vivere in terra straniera e in ambienti in cui è ritenuto inferiore e di chi cade sotto una dominazione straniera che ha per fine solo lo sfruttamento. Così la storia si chiude con considerazioni sul razzismo che in fondo è il genitore maligno del colonialismo.

Ma Lia Zevi oltre ad esserlo della shoa è anche una testimone molto importante ed efficace della funzione essenziale che svolge la memoria senza la quale non esisterebbe la storia e con essa anche il passato. La Scego più volte nel libro ribadisce l’importanza della memoria, anzi il racconto stesso è frutto della memoria del nonno che, come nelle fiabe, le compare in sogno e raccontando la sua vita racconta anche la storia della colonizzazione, dei suoi aspetti, dei suoi condizionamenti sulle popolazioni assoggettate, degli errori, delle ingiustizie e dei crimini commessi. Essendo la memoria anche ricerca della verità, è necessario che sia tenuta in continuo esercizio, perché essa ha una natura fragile, spesso cancella gli avvenimenti passati per far luogo a quelli nuovi.

Ma Lia Zevi oltre ad esserlo della shoa è anche una testimone molto importante ed efficace della funzione essenziale che svolge la memoria senza la quale non esisterebbe la storia e con essa anche il passato. La Scego più volte nel libro ribadisce l’importanza della memoria, anzi il racconto stesso è frutto della memoria del nonno che, come nelle fiabe, le compare in sogno e raccontando la sua vita racconta anche la storia della colonizzazione, dei suoi aspetti, dei suoi condizionamenti sulle popolazioni assoggettate, degli errori, delle ingiustizie e dei crimini commessi. Essendo la memoria anche ricerca della verità, è necessario che sia tenuta in continuo esercizio, perché essa ha una natura fragile, spesso cancella gli avvenimenti passati per far luogo a quelli nuovi.

In questo senso hanno grande rilevanza i monumenti che sono più duraturi della nostra memoria e che sono capaci di ricordarci per lunghi anni quello che abbiamo fatto di buono e di cattivo. Dello stesso parere è la Scego che nell’ultimo capitolo parla proprio dei monumenti della città di Roma eretti durante il periodo coloniale italiano. Ma per vedere i monumenti bisogna andarli a cercare; e poi bisogna anche capire cosa vogliono ricordarci, altrimenti si trasformano in oggetti buoni solo per il decoro delle città.

Occorre, dunque, acquisire una cultura storica non disgiunta dal senso critico. E qui subentra, o dovrebbe subentrare, il compito essenziale che deve svolgere la scuola trasmettendo alle generazioni più giovani la conoscenza intera del passato, compresi sia gli aspetti gratificanti, sia quelli di cui dobbiamo vergognarci. La scuola deve fornire a ciascuno di noi le competenze per capire il significato di un monumento e per saper discernere nello studio della storia gli aspetti che appartengono a ciò che chiamiamo “civiltà” e quelli che invece sono il frutto del dominio e dello sfruttamento brutale.

Che è poi il monito che l’autrice del libro rivolge ai giovani lettori nelle sue conclusioni:

«… questo libro non è un processo al passato, soprattutto non è un processo all’Italia. È solo il tentativo di illuminare questo passato, per conoscerlo meglio e soprattutto, come già detto, per non ripeterlo. Conoscere il passato ci serve per costruire una società migliore. Mi raccomando, chiuso questo libro non smettete di ricercare memoria. Sarete voi nel futuro a fare la differenza».

Dialoghi Mediterranei, n. 54, marzo 2022

Note

[1] Angelo Del Boca si è occupato a lungo del colonialismo italiano, di lui basta citare i quattro volumi di Gli Italiani in Africa Orientale, Mondadori, Milano 1976-84; di N. Labanca si veda Oltremare. Storia dell’espansione coloniale, Il Mulino, Bologna 2007; si vedano poi: F. Filippi, Noi però gli abbiamo fatto le strade, Bollati Boringhieri, Torino 2021; E. Ertola, In terra d’Africa, Laterza, Bari 2021.

[2] Dalla pagina di Face Book dell’allora sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, rappresentante del Movimento Cinque Stelle.

[3] Su questo silenzio Labanca torna di nuovo nella prefazione che introduce la nuova edizione di Del Boca, I gas di Mussolini, Editori Riuniti, Roma 2021, Il passato coloniale come storia contemporanea.

___________________________________________________________________________

Mariano Fresta, già docente di Italiano e Latino presso i Licei, ha collaborato con Pietro Clemente, presso la Cattedra di Tradizioni popolari a Siena. Si è occupato di teatro popolare tradizionale in Toscana, di espressività popolare, di alimentazione, di allestimenti museali, di feste religiose, di storia degli studi folklorici, nonché di letteratura italiana (I Detti piacevoli del Poliziano, Giovanni Pascoli e il mondo contadino, Lo stile narrativo nel Pinocchio del Collodi). Ha pubblicato sulle riviste Lares, La Ricerca Folklorica, Antropologia Museale, Archivio di Etnografia, Archivio Antropologico Mediterraneo. Ultimamente si è occupato di identità culturale, della tutela e la salvaguardia dei paesaggi (L’invenzione di un paesaggio tipico toscano, in Lares) e dei beni immateriali. Fa parte della redazione di Lares. Ha curato diversi volumi partecipandovi anche come autore: Vecchie segate ed alberi di maggio, 1983; Il “cantar maggio” delle contrade di Siena, 2000; La Val d’Orcia di Iris, 2003. Ha scritto anche sui paesi abbandonati e su altri temi antropologici.

_____________________________________________________________